|

2021/ 1

No.151 |

1. 巻頭言 | 2. 残響室内の温度勾配と残響時間の関係について | 3. 損失係数測定システム AS-14PA5 | ||||||||

|

|

|||||||||||

<研究紹介>

![]() 残響室内の温度勾配と残響時間の関係について

残響室内の温度勾配と残響時間の関係について

建築音響研究室 豊 田 恵 美

1 . はじめに

残響時間は空気吸収の影響を受けるため、残響室法吸音率の測定の際には、残響室内の温湿度変化を注視する必要がある。そのため、当所の吸音率測定をおこなう残響室においては、温湿度を常時計測しており、既報において、温湿度の時間変化について報告している[1, 2]。

そこで、その温湿度変化との対応を確認するため、空室状態の残響室を対象に、1年間を通して30分毎に残響時間の定期測定をおこなった結果、中音域以下の周波数帯域において、残響時間が時々刻々と変化する様子が観測された。しかし一般的に、高周波数帯域の方が温湿度変化(空気吸収)の影響を受けやすく、中音域以下の周波数帯域における残響時間の変化については空気吸収の要因では説明ができない。

本稿では、天井や外壁が屋外に面している構造の残響室においては、天候の影響により残響室内に高さ方向の温度勾配が生じる場合があることに着目し、その温度勾配の変化と、残響時間の時間変化との関係を整理した結果について報告する。また、観測された残響時間の時間変化が、吸音率の測定結果に与える影響について検討した結果についても示す。

2 . 測定概要

(1)残響時間の測定

不整形残響室(513m3、天井高さ約7m)において、試験体が設置されていない空室状態を対象に、残響時間の定期測定をおこなった。ただし、温湿度の変化以外は同一の測定環境を保つため、音源点や受音点は常に同じ位置に配置し、室の条件や測定機材等は変更しないこととした。音源は1か所、受音点は5か所とした。インパルス応答二乗積分法を用いて、毎正時及び毎30分に1回(合計1日48回)測定することとし、毎回計5本の減衰曲線を同期加算して残響時間を求めた。なお、回帰区間は−5dB〜−30dBとした。

(2)温湿度の計測

同残響室の室隅に、床面から1m の高さを基準とし、垂直方向に1m間隔で設置した6か所の計測点において温湿度の定期計測をおこなった。残響時間の定期測定との同期をとることを目的とし、5分間隔で計測すること とした。

3 . 残響時間の1日における変化

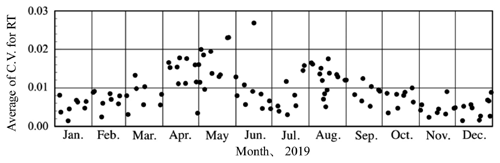

ここでは、2019年の1年間に測定された結果を基に議論する。残響時間の定期測定の結果から、残響時間は時々刻々と変化していることが確認された。そこで、残響時間の1日における変化(日変動)を日毎に比較するため、各日の残響時間の変動係数(標準偏差を平均値で除した値)を算出した。算出された100〜500Hzの変動係数を平均した値を図1に示す。ここでは、温湿度以外の変化要因をできる限り除くため、残響室への人の出入りがなく、他の実験室での作業音等の影響を受けない土日および祝日の112日分のデータを抽出して示している。

|

|

図1 1 日における残響時間の変動

|

これによると、残響時間の日変動が大きい日は4〜8月に多く見られ、1〜3月および9〜12月では、その日変動は小さい日が多いことがわかる。一方、4〜8月であっても日変動が小さい場合があるが、これらの日は、日本気象協会が公開している天候情報[3]によると、曇りまたは雨の日であった。したがって、天候の違いが残響時間に影響を与えていると考えられる。

4 . 天候と温度勾配

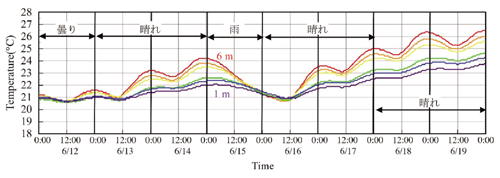

天候の違いと残響室内の温度変化の関係を整理するため、例として、6/12〜19の6か所の計測点における温度の時間変化を図2に示す。なお、各日を代表する東京都の天候[3]を併記した。

|

|

図2 温度計測結果の一例(2019/6/12 〜 2019/6/19)

|

これによると、晴れの日では、12時以降に計測点が高いほど室内の温度が大きく上昇する様子がみられ、高さ方向の温度勾配が急激に大きくなる。また、0時付近から12時前にかけて室内の温度は下がり、温度勾配は小さくなる。一方、曇りまたは雨の日は、高さ方向において大きな温度勾配は生じていない。以上のことから、日照条件の違いにより、残響室内には温度勾配の変化が生じていることがわかる。

ところで、外気の温度は一般的に午前中から上昇するにも拘らず、残響室内においては午後から気温は上昇しており、時間差が生じていることがわかる。これは、対象とした残響室の天井や壁面の一部が屋外に面しており、日光の熱が室内に放射されるのに時間差が生じることが要因として考えられる。

さらに、温度の計測位置を屋外に面していない室内壁面に近接して設置していることから、その近接壁面の温度の影響を受けやすく、室内の温度を正確に反映していない可能性が考えられる。

そこで、室内壁面に近接した計測位置における結果は、室内全体の温湿度変化をある時間差で捉えられていると仮定して、その遅延を推定すると、図2に示した期間における温湿度の計測結果は、おおよそ4時間遅延して室内の温湿度の傾向を表していると考えられる。ただし、推定方法については、既報[4]に示している。

5 . 温度勾配と残響時間

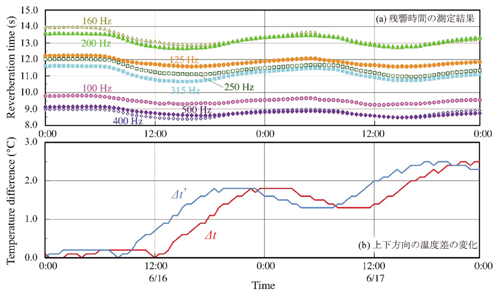

残響時間の日変動の大きい6/16とその次の日の6/17の2日間を対象として、4で述べた温度変化の計測上の遅延を考慮して、高さ方向の温度勾配と残響時間の変化の関係について整理する。100〜500Hzにおける残響時間の測定結果を図3(a)に示す。また、温度勾配の大きさを表す指標として、30分毎の上下方向の温度差Δt(高さ6m点と1m点での差の絶対値)を算出し、4時間前にシフトさせたΔt’と併せて図3(b)に示す。残響時間の測定結果は、Δt’と負の相関が高いことがわかる。つまり、高さ方向の温度勾配が大きくなると残響時間は短くなる傾向があり、温度勾配が小さくなると残響時間は長くなる傾向があると言える。さらに、温度勾配の変化にしたがって残響時間も変化するため、温度勾配の時間変化が大きいときに残響時間も大きく変化することがわかる。

田丸らは、温度勾配がある音場において、音波の屈折により平均自由行路長が変化することによる残響時間の変化について検討している[5]。これによると、温度勾配の傾きが正(高さが高いほど温度が高い)の場合、残響時間が短くなることを示しており、本測定で得られた傾向と一致している。

|

|

図3 残響時間の測定結果と上下方向の温度差の変化の関係

|

6 . 残響室法吸音率の測定結果への影響

残響室法吸音率の測定[6, 7]では、空室状態の残響時間と比較して、試料を設置したことによる残響時間の変化のみを評価するのが前提である。そのため、空室状態と試料設置状態で、可能な限り温湿度条件は一定に保つことが望ましいとされており、これは特に空気吸収の影響が大きい高周波数帯域の精度を考慮したものである。

一般的に、吸音率測定を行う上で、中音域以下の周波数帯域における温湿度条件の変化による影響は小さいと考えられているが、5で示したように、高さ方向の温度勾配の変化が大きい場合においては、残響時間の時間的な変化も大きくなることがわかった。そのため、空室状態と試料設置状態において、温度勾配に違いがある場合は、測定結果に少なからず影響があることが懸念される。

試料設置に必要とする時間にもよるが、一般的には、空室状態と試料設置状態のそれぞれにおける測定の時間差は1時間以内と考えられ、この時間内に起こりうる残響時間の変動が、残響室法吸音率の測定結果に与える影響について試算する。

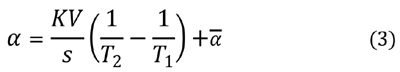

図3に示す、残響時間の日変動の大きい6/16の測定結果によると、一日で残響時間が最も変化する時間帯は7〜12時付近であることがわかる。そこで、6/16の7時に試料設置状態の残響時間を測定し、空室状態の測定は7〜12時のいずれかの時間で測定したと想定する。ここで、温度勾配が残響時間に与える影響は、試料の有無に関わらず等しいと仮定して、空室状態の残響時間T1から計算される室の平均吸音率αを用いて試料設置状態の残響時間T2を推定し、T1とT2から残響室法吸音率αを算出する。

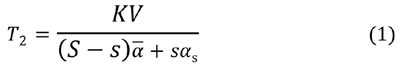

まず、吸音率αsをもつ面積12m2の試料を設置したとし、T2を式(1)により算出する。

|

ここで、Vは残響室の容積(513m3)、Sは残響室の表面積(382m2)、sは試料面積(12m2)、K=0.16、αsは周波数によらず0.5とした。また、αは、7時に測定された空室状態の残響時間T1を用いて、式(2)により算出した。

|

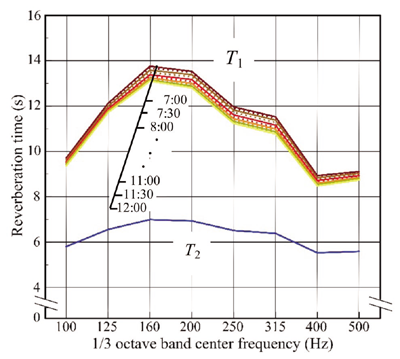

以上により算出された、試料設置状態の残響時間T2と、6/16の7〜12時の間に測定された空室状態の残響時間T1の結果を図4に示す。試料設置状態の残響時間 T2に対して、7〜12時の間に測定された各空室状態の残響時間T1をそれぞれ組み合わせることにより、残響室法吸音率αを式(3)により算出した。

|

|

図4 吸音率の算出に用いた残響時間

|

|

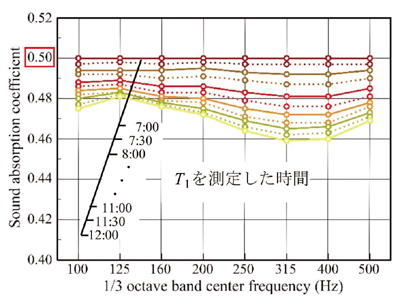

残響室法吸音率αの算出結果を図5に示す。図4によると、測定された空室状態の残響時間T1は、時間の経過とともに短くなる傾向である。そのため、7時よりも後に測定された空室状態の残響時間と組み合わせた場合は、図5に示す算出された吸音率がαs=0.5より、時間が経つにつれて徐々に低く算出されていることがわかる。今回対象とした7〜12時の時間帯においては、この差は最も大きく変化する315、400Hzにおいては−0.04程度となるが、試料設置状態を仮定した7時から1時間以内に空室状態を測定した場合は−0.01程度の差である。

|

|

図5 残響時間の時間変化が残響室法吸音率の

測定結果に与える影響

|

以上のことから、今回対象とした残響室で確認された温度勾配の変化による残響時間の変化が、残響室法吸音率の測定結果に与える影響は小さいと考えられる。しかし、温度勾配の変化が大きい場合は、少なからず残響時間の変化が生じるため、一連の測定を短時間でおこなった方が良いと考えられる。

また、試料設置状態のT2の計算においては、「温度勾配が残響時間に与える影響は、試料の有無に関わらず等しい」と仮定しており、試験体が設置された条件での温度勾配の影響は今後検討が必要である。

7 . まとめ

本報では、空気吸収の影響が小さい中音域以下の周波数帯域を対象として、残響室内の温度状態の変化が残響時間に与える影響について検討した。空室状態の残響室において、残響時間及び温湿度を対象とした長期の定期測定結果から、以下の知見を得た。

・ 1年間を通して、残響時間が変化するのは当然だが、1日での残響時間の変動量も大きく変化する。

・ その残響時間の変化は、残響室内の高さ方向の温度勾配の変化に起因している。

・ 温度勾配が大きくなると残響時間は短くなり、温度勾配が小さくなると残響時間は長くなる傾向がある。

・ 今回対象とした日光に直接晒される条件の残響室の場合、日照条件が温度勾配に影響を与える。特に、今回対象とした残響室では、晴れの日は、高さ方向の温度勾配が1日で急激に変化する。

・ 本検討で確認された程度の1日における残響時間の変化であれば、残響室法吸音率の測定結果に与える影響は小さい。

・ 室内の温湿度条件を正確に把握するためには、計測点位置の選定が重要であることがわかった。吸音率測定における空気吸収補正の精度向上のためにも、計測位置や点数についての検討が必要である。

参考文献

[1] 豊田,吉村,“残響室法吸音率測定における空気吸収の影響に関する検討”,建築音響研究会試資料,AA2013-26.

[2] E.Toyoda and J.Yoshsimura“, Experimental study of the effect of air absorption on the sound absorption measurement in a reverberation room.”in Proceedings of Inter-noise, Innsbruck, Austria, 2013.

[3] 日本気象協会HP、https://tenki.jp/past/.

[4] 豊田,他,“残響室内の温度分布が残響時間に与える影響”,建築音響研究会試資料,AA2020-15.

[5] 田丸,他,“温度勾配を有する音場における音粒子の自由行路長による残響時間の計算”,音響学会講論集,pp.1047-1048, 2015.

[6] JIS A 1409,”残響室法吸音率の測定方法,”1998.

[7] ISO 354,”Acoustics-Measurement of sound absorption in a reverberation

room,”2003.