|

2020/10

No.150 |

1. 巻頭言 | 2. inter-noise 2020 | 3. 深紫外線照射技術を採用した生物粒子計数システム | ||||||||

|

|

|||||||||||

<会議報告>

![]() inter-noise 2020

inter-noise 2020

山 本 貢 平、 廣 江 正 明

inter-noise 2020(第49 回国際騒音制御工学会議)は 8 月23 日(日)〜 26 日(水)の間、韓国ソウル市にある国際会議場COEX(Convention & Exhibition の略)でいつものように開催される予定であった。しかし、 2020年1月に突如中国から全世界に広がったCOVID-19 という危険な疾患の感染拡大のために、国境を越えて人が集合する会議の開催は困難となった。そこで、主催国の実行委員会とI-INCE で様々な検討が行われた結果、 Web を使った「E-Congress」という形式でinter-noise を開催することになった。4月末にそのアナウンスが行 われたが、inter-noise が始まって以来、初の開催地に人の来ないバーチャルな国際会議となった。

このE-Congress に小林理研からは山本のほかに、廣江、杉江、横田、石井が参加登録を行った。ちなみにこの参加登録費は200USD であった。通常の1/3 である。 ついでながら論文投稿者は通常どおり講演論文の投稿をするとともに、約15 分の発表用Video Clip またはポスターを作成して送付することになっていた。

さて、開催の直前までこのE-Congressなるものがどのような形態で開催され、どのように参加すればよいのか全く分からなかった。具体的な参加方法が届いたのは開催2日前の8 月21 日である。メールによれば、会議はライブ配信のものと、Webからいつでもアクセスして見ることのできるVideo 発表のものと2種類あるらしいということであった。ライブ配信されるものには、セレモニーなどYouTube配信で見るものと、レクチャーや一般講演のように講演を聞いた後、質問と回答がライブで出来るものがあり、これにはZoom会議室方式が使われた。

開会式は8 月23 日のソウル時間(日本時間と同じ)20:00 から配信された。この時間は西ヨーロッパでは午後の13:00(ローマ)、アメリカ東海岸では午前の7:00(ニューヨーク)であった。YouTubeのサイトに入ると、小さな部屋にテーブルとスクリーンと発表台が用意されていて、画面の中には主催者の数人が待機している様子が見えた(写真1)。まず、実行委員長Semyung Wang 氏の歓迎のあいさつから開会式が開始された。今回、640 を超える論文投稿と11 のスポンサー、41 の機器展示社を得たことが紹介された。続いて、2020年から I-INCE 会長に就任したRobert J. Bernhard 氏が、まだ午前7時過ぎのニューヨークから挨拶を行った(写真2)。彼は、E-Congress はinter-noise にとって初めての経験であり、このフォーマットで会議を開くことにはメリットもあると思われるので、会議を楽しんでもらいたいと述べ、開会宣言を行った。続いて、韓国側の主催団体であるKSNVE(the Korean Society for Noise and Vibration Engineering:韓国騒音振動工学会)会長の Moon Kyu Kwak 氏、名誉チェアのYang-Hann Kim 氏 から祝辞があった。次に事務局長のJin Yon Jeon 氏が 今回のE-Congressの会議の一般的な情報とWeb利用の注意事項を説明した。ここで、事前に投稿されたVideo が470 件、Poster が130 件であることが紹介され、110 の講演がライブで質問と回答が行えることを紹介した(筆者はこれには参加していない)。最後にI-INCE の副会長Patricia Davies 氏がI-INCE Technical Activities の紹介を行った。以上で開会式は終了し、この後Plenary Lecture 1 がZoom によって別会議室で開催された。

翌24 日から26 日にかけて、ライブ会議とVideo の放映がセッションごとに行われた。ライブ会議はさすがに時差の関係で多くは行われず、プログラムによれば13:00 から長くても18:00(ソウル時間)までであった。プレゼンテーションの冒頭、座長は発表者を紹介し、発表者はVideo Clip を再生する。そのあとリアルアイムで質問を受けて、回答を行うという形式である。アジア地区はよいとしても、ヨーロッパ(6:00 〜 11:00)、アメリカ (0:00 〜 5:00)の参加者は相当つらかったであろう。

発表セッションは18の分野にわたっている。主なものとして、音響材料、建築音響、航空機騒音、鉄道騒音、道路交通騒音、環境騒音、工場騒音、流体騒音、心理・健康、サウンドスケープなどであった。これらのセッションは、さらに細分化されているので、知りたい情報を探すにはキーワード検索をするのが早道だ。なお、Keynote Lecture は3件、Plenary Lecture は2件であった。

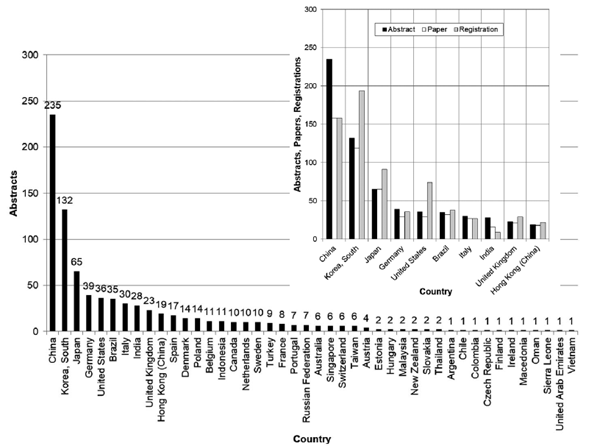

最終日26 日の16 時から閉会式が執り行われた。 YouTubeのライブ配信が始まったが最初の数分は音声が聞こえず興ざめであった(後にYouTubeは修正されている)。音声が聞き取れたのは実行委員長Semyung Wang氏 の閉会の辞の途中からである。ここで、最終統計として、今回のアブストラクト投稿数が821件、論文数は649件、参加登録者数が865 人であることが紹介された。また、参加者登録者数を国別にみると、主催国韓国が194 人 で1位、中国が158 人で2位、日本が91 人で3位、米国が74 人で4位、ブラジルが38 人で5位、ドイツが36 人 で6位であった。英国とイタリアがこれに続いた。

その後KSNVE会長の感謝の辞に続いて、ICA副会長 のJeong-Guon Ih 氏(韓国)から2年後のICA 2022 (Oct.24-28, 2022)の案内があった。この国際会議は、韓国音響学会(ASK)が主催団体となり、韓国の東南部に位置するGyeongju 市(福岡市の北西250km)で開催すると説明された。開催地Gyeongju は漢字で書くと慶州となり、10世紀まで新羅の首都であった。それゆえに歴史的な古都であり、日本の京都や奈良と同じ趣を持っているとのこと、また世界文化遺産に3か所が指定されていることが披露された。

続いて、I-INCE 会長の閉会の辞があり、今回は中止や延期も考えたがE-Congress という仮想空間での会議を選択し、開催できたことはよかったと述べ、関係者に感謝の意を表した。さらに、来年ワシントンDC で開かれるinter-noise 2021は第50回という記念すべき会議であるので、多くの参加者を期待したいと述べて、閉会宣言を行った。最後に、inter-noise 2021の紹介Video が流されて、全て終了となった。

新型コロナウイルスの影響により、E-Congressとせざ るを得なかった今回のinter-noise であったが、何とか開 催することができた。E-Congress は論文発表がVideoで作成され、Web に貼り付けられているので、繰り返し再生して聴講することが出来るというメリットがある。また、しばしば同時刻に別の会場で聞きたい発表が重なって残念な思いをせずにすむというメリットもある。ただ、同じ場所で同じ空気を吸って、人の交流が出来ないということや、開催地の街の景色、文化を肌で感じられないことなど、盛り上がりに欠けるのは否めない。とはいえ、フォーマットはいつもと異なるが、主催者の努力により開催できてよかったと思う。 (理事長 山本貢平)

|

|

|

写真1 開会式

(ソウルの中央会議室風景) |

写真2 I-INCE 会長 Robert J. Bernhard

の開会宣言

(ニューヨークから) |

前回、国際騒音制御工学会議inter-noise に参加したのは2018年8月末、シカゴで開催されたinter-noise 2018で あった。あれから2年、今回はKSNVE主催で開催された inter-noise 2020 に参加した。小林理研からは山本、廣江の他に横田考俊、石井要次(騒音振動研究室)と杉江 聡(建築音響研究室)の3名が参加した。inter-noise 初参加の石井はMeasurements & Standardsでポスター発表、杉江はSound Insulation Measurement and Prediction、横田はAdvances in Aircraft noise、廣江はSignal processing for very high-frequency soundの各セッションでの口頭発 表を予定していた。また、横田は同セッションのオーガナイザーを務めていて、現地で座長も担当する予定であった。しかし、今回のinter-noise はまったく状況が異なった。現在も猛威を振るい続けている新型コロナウイルス(Covid-19)感染症の影響である。まさか世界的規模でこのような事態に陥るとは誰も予想できなかった。結果、緊張に満ちた口頭発表も、韓国での貴重な体験も、すべてパソコン画面のバーチャル空間に消えてしまった。

会議初日は、現地時間20時から始まった開会式のライブ配信をYouTube で視聴したが、視聴者は多い時で140 〜 150 人程度だった。式典はSemyung Wang 氏による歓迎の挨拶に始まり、Robert J. Bernhard氏からの開会の挨拶、Moon Kyu Kwak氏の歓迎の挨拶、Yang-Hann Kim氏 による祝辞、Jin Yong Jeon 氏からのE-Congress の説明、 Patricia Davis氏によるI-INCEの技術活動の概説と続いたが、とくにYang-Hann Kim氏がE-Congress開催に尽力した5名の実行委員(hard workers)を壇上に招いて、彼らの労をねぎらったのがとても印象的であった。また、遠く欧州(Dick Botteldooren 氏やIrene van Kamp 氏)からもChatで無事な開催を祝福するメッセージが寄せられた。

会議2日目からは、主にライブ配信の特別講演や関連分野のビデオ配信を視聴した。開会式直後の基調講演や視聴したライブ配信・ビデオ配信の講演の中から幾つかの論文の内容について紹介する。以下、日付、セッション名、タイトル、筆頭著者(所属)と論文の概略である。

8/23, Plenary Lecture

Progress in NVH Technology for Future Mobility, Jaeheon Kim (Hyundai Motor Company)

将来の自動車業界の変化が“NHV(Noise, Vibration, Harshness)technology”に与える影響について、異なる5つのモビリティを将来像に、必要となる技術を考えるという内容。電気自動車の騒音に対する新しい工学的アプローチ、自動車内空間への能動制御技術の活用、VR (Virtual Reality)、機械学習、移動端末通信、DS(Data Science)等の他分野との融合が取り上げられていた。

8/24, Keynote Lecture

Spatial hearing and virtual auditory display, Bosun Xie (South China University of Technology)

人の聴覚の重要な機能である「空間聴覚」の原理や、それに基づく「仮想聴覚ディスプレイ」を概説するとともに、自らの研究グループで開発した最近のアプリケーションを含めた技術を紹介している。こうした空間音響技術は、マルチメディア、VR(Virtual Reality)、通信、音響環境評価など従来のオーディオ再生以外の幅広い研究分野や工学アプリケーションに適用されている。

8/24, Active control of Sound and Vibration

Sound leakage investigation of ANC headphones using particle velocity sensors, Fanyu Meng (Microflown Technologies)

能動制御(ANC)ヘッドフォンの場合、ヘッドフォンカップから漏れる音の影響で、フィードバック用マイク位置によってANC 性能に顕著な差が生じる。この研究では、ヘッドフォンカップからの音漏れを粒子速度センサーで計測することを提案している。今回対象としたヘッドフォンは耳クッション下部が主要な音漏れ箇所であることが報告されている。

8/24, Noise and Health Session

Auditory risk for impulsive sounds using the AHAAH model with stylized signals, measurements and by applying hearing protection, Frits van der Eerden (TNO)

軍に所属する人々の場合、射撃等での衝撃音に配慮し、安全な射撃数を決める必要がある。この研究では、衝撃音による聴覚リスクを評価する為に開発された AHAAHモデルに「爆発による圧力」の時間履歴を適用し、求められたピークレベルや継続時間、騒音レベル値に基づいて損傷リスクを評価している。

Evidence relating to environmental noise exposure and annoyance, sleep disturbance, cardio-vascular and metabolic health outcomes in the context of IGCB (N): A scoping review of new evidence, Irene van Kamp (RIVM)

2018 年に公表された欧州WHO の環境騒音ガイドラインでは、交通騒音以外にレジャー騒音、風力設備騒音のガイドラインが加えられたが、この研究では、ガイドラインの対象外であった建物設備からの低周波騒音、近隣騒音、工場騒音による健康影響の文献調査の結果が報告されている。

8/25, Railroad Noise

Determination of in-situ sound insulation for interior noise prediction in railway vehicles, Hyung-Suk Jang (Hyuntai- Rotem Company)

客室内騒音は車両構造の遮音によって決まる。この研究では、走行試験の前に、工場完成車両を対象にした定置遮音試験法を提案している。定置試験で測定された車両下部・側面・客室の騒音分布や残響時間から、内部騒音予測モデルに入力する各構造単位の遮音量を試行錯誤で決定する。走行試験による測定結果と内部騒音予測結果を比較し、両者が良く一致することを確認した。

8/25, Acoustic Material

Highly anisotropic pentamode materials for low frequency water sound insulation, Binghao Zhao (Beijin Institute of Technology)

水中における音の伝播を遮断する技術はインピーダンス不整合理論に基づくものが多いが、空気に比して水自体のインピーダンスが大きい為、生活の中で使用している材料は適用できない。この研究では、異方性の高い材料を使用した水中遮音の代替メカニズムを提案している。最終的に、放電加工技術で作成した厚さ21 mm の異方性五角形素材の試験体を用いて水中音響管で遮音特性が測定され、周波数1.5 kHz 〜 3.5 kHz を超える周波数範囲で、入射音響エネルギーの約99%を遮断する可能性があることを確認した。

Sound absorption of double porosity material backed with air cavity, Xuewei Liu (Xi’an Jiaotong University)

多孔質材料は、一般に高周波数域での吸音性能は優れているが低周波数域での性能は劣る。この研究では、多孔質材料の低周波吸音を改善する為、均質な多孔質材料にスリットを設けた二重多孔性材料と背後空気層で構成される吸音材設計を提案している。理論モデルと有限要素モデルから、提案の吸音構造を解析した結果、低周波での吸音特性が大幅に改善されること、構造パラメータの吸音性能への寄与が明確になり、多孔質材料吸音材の新規設計に役立つ結果が得られた。

Acoustic design of ordinary rooms using absorbers and diffusers, Emma Arvidsson (Delphine Bard Hagberg)

部屋の活用要件が異なると必要な音響要件も異なる。この研究では、教室やオフィス等のパブリックルームの音響要件を変更する手段について検討している。彼らの国では天井吸音のパブリックルームが多い為、非常に高い吸収性天井をもつ教室を対象に、部屋の側面に取り付ける拡散体の被覆率や形状、配置や向きを変えた場合の室内音響パラメータ(残響時間、会話明瞭度、音の強さ)が評価された。実験結果と音響学的な解釈をもとに、特定の活用要件を満たす為の音響的な手順を示している。

閉会式で公表された最終統計を図1にまとめた。グラフ(大)はアブストラクト数の国別順位を示していて、グラフ(小)は上位10カ国についてアブストラクト数・論文件数・登録者数の3項目をまとめたものである。日本はいずれの項目においても第3位であるが、申込者(アブストラクトを提出した人)全員が論文を投稿している点に生真面目な国民性を感じるのは私だけではないだろう。

さて、さいごに一言二言。6年ほど前に国際会議の組織委員会を経験したので良く分かるが、開催数ヶ月前に会議方式が変更されてからの数ヶ月間、組織委員会及び KSNVE の関係者の方々は大変な苦労があったと思う。 現地開催とバーチャル開催ではホームページに求められる機能がまったく異なる。当初想定していなかった Video Clipの割り付けや、企業展示のバーチャル空間の準備などは正にその典型である。突然の会議形式の変更という障害を短期間で見事に乗り越え、inter-noiseの歴史上で初めてとなるE-Congress を無事に開催したことに心より感謝する。なお、ライブ配信の映像(動画)と音声がずれる場面があったり、配信中の発表会場(リンク先)にスムーズに入れないセッションがあったりしたが、これらは今後E-Congress 形式で行う際に改善すべき点である。

次回2021年はinter-noise 50周年で、第1回会議が開かれた米国のワシントン特別区(Washington DC)において、8 月1 日〜 4 日の日程で『次の50 年の騒音制御』と題して開催される。主催はThe Institute of Noise Control Engineering of the USA で、会期中には騒音制御工学に関する博覧会も開催される予定となっている。新型コロナウイルス感染症の影響がどこまで収束しているかは誰にも予想できないが、KSNVE が構築したE-Congress の経験も踏まえ、今回以上の素晴らしい国際会議になることを期待したい。 (騒音振動研究室長 廣江正明)

|

|

図1 参加国とアブストラクト数

|