|

2020/7

No.149 |

1. 巻頭言 | 2. 小林理研との繋がり | 3. 生物粒子計数器 | ||||||||

|

|

|||||||||||

![]() 小林理研との繋がり

小林理研との繋がり

名誉研究員 時 田 保 夫

私が小林理研に入ったのは、昭和25 年3月です。昭和16 年12 月に中学5年から海軍兵学校に入学しました。入校一週間後に真珠湾攻撃からアメリカとの戦争がはじまり、昭和19 年3月、戦局によって就業が短縮されて卒業と共に飛行機の操縦を学びました。この時の教官が神風特攻隊の第一陣の指揮官だった関行男大尉でした。練習機の後席から頭をたたかれたこともありました。実用機は艦上攻撃機に進み、操縦搭乗員として戦争に参加して、終戦までの一年半の間に、同期の約三分の一が戦死しましたが、私は南九州の特攻隊の最前線基地串良(現在の鹿屋市)まで進出し、多くの方々を見送りましたが、何故か生き残ることが出来た海軍中尉です。

戦争終結後、復員してから昭和21 年に北海道大学に入りなおして、卒業後上京して小さな会社に就職しましたが、昭和25 年の年明けに、小林理研で音響をやるのであれば一人採用するというので転職しました。

私の兄、時田 昇は昭和17年に第一高等学校(現在の東大教養学部のところ)に入学しましたが、全寮制の食料事情が悪く、栄養失調になってしまったので、卒業時に自宅のある札幌に帰郷して北大の理学部物理学科に入りました。

卒業実験に分光学を研究していたので、卒業の時に小林理研の三宅静雄先生に指導を受けたくて上京し、研究生として就職しました。しかしこの時には既に三宅研究室の全員が東京工業大学に移籍することが決まっていたので、三宅先生と大学同期の河合平司先生の研究室に入りました。

この時の河合研究室の研究員は丸竹先生と深田先生でした。当時の在籍研究者は殆んど東大理学部物理学科の出身者で、兄はおそらく初めての他大学の出身者でした。この兄がいなければ私の小林理研との繋がりは全く無かったので、縁とは実に不思議なものだと思います。

話は別になりますが、小説家津村節子さんの著作の中に“茜色の戦記”というのがあります。戦争中の女学校時代に文部省から研究補助員として小林理研に派遣された時の記述があります。その研究室が三宅研究室で、世の中は戦時色一色なのに、何やらわからない現実離れした研究のデータ整理をしたのが書かれています。勿論、当時圧電素子の大量生産を軍から要望されて、(株)小林理研製作所(現在のリオン)が設立されたことはご存じだったようで、研究所では軍の委託研究はいろいろとやっていたと書いております。津村さんが後に研究所の評議員になられたのは、このような関係があったからだと思います。

私は大学時代に音響学の勉強は全くしていなかったので、小橋研究室に来て、初めて音響用語も使うようになりましたが、みんなが日常的に使っているdBを理解するのにすごく時間がかかったのを覚えています。 初めて小橋先生から与えられた研究テーマは、以前に河合先生がやっておられたバイオリンの胴の研究の続きかと思うのですが、“バイオリンの音響学的、振動学的研究”でした。

もともと私には音楽的な才能があったわけでもなく、また楽器も特別に扱った経験もなかったので、この研究を良い音というものに結び付ける自信は全くありませんでした。

高価な楽器と一般のものとの差がどのようなものかを知るために、東京音大の教授に、先生持参の名器と言われるAmati の17 世紀製作のバイオリンを無響室で弾いていただいたこともありました。

従ってこのテーマでの研究はバイオリンと同形のビオラやチェロと長いこと続いたのでしたが、胴体の振動モードや魂柱と言われる表裏の板を結びつける柱の効用を調べたくらいで、結局結論は得ずに終わってしまいました。

この頃の研究所の構成は、理論物理の研究室として高分子物理に岡小天先生の岡研究室と、物性物理に押田勇雄先生の押田研究室がありました。岡研究室には斉藤信彦先生、池田勇一さん、中田修さんがおられました。押田研究室には大鹿さんがおられました。

実験物理として、西川正治先生の研究室がありましたが、先生は昭和27 年に文化勲章を頂いて間もなく亡くなられました。三菱鉱業の研究所から 原仁先生が来られて後を継がれ、丸竹、深田先生と同期の加藤研究員も名古屋大学から転勤しておられました。

また超音波の能本乙彦先生の能本研究室には岸本さんと池田拓郎さんがおられました。

小橋研究室には小生と織田さんと細谷さんがおりました。

戦後、小林理研製作所では、大量に生産された圧電素子の利用方法として、イヤホンとマイクロホンを製作し、クリスタルイヤホン、クリスタルマイクロホンという名称で市販を始めました。小型で軽量ということで人気を博しました。

昭和23 年には、文部省の試験研究の一環として、この両者を結びつけて小林理研も含めて電気補聴器の開発を始めていて、小林理研製作所の技術部がまだちゃんと機能していなかったので、佐藤先生の義兄に当たる伴兼光さんが現在のリオンの加振機のあるあたりの場所の伴研究室という一室で女子職員と二人で試作をしていました。その試作品の周波数特性を調べる業務を小橋研が担当していて、これがその後我々研究所所員とリオンとの繋がりが出来る始まりになったのです。

また小橋研は小林理研製作所と共に騒音計の開発もしていて、校正用の標準音源を小橋先生の発案で作ったのが、その後の、騒音計はリオンというまでに発展させることが出来ました。

私が研究所に来たころは、夕方になると蝙蝠が今の講堂の後ろにあった貯水槽あたりを飛び交い、今の建築音響前のグラウンドの所では野兎が飛び跳ねていたのを知っています。この場所の一部には、食糧事情の悪い時だったので、ジャガイモなどを植えられていて、談話会の後などに蒸かした芋が出たものでした(この文章を作っているときに、八王子の市街地に出てきた猪が立川・国立・国分寺と道路を走っている写真とともにニュースに出ていたのには驚きました。当時猪は見ることはありませんでした)。

研究所の門の所にある家には、笹尾さんという陸軍大佐のご夫妻が住んでいましたが、この方は昭和の初めに、陸軍の依託学生として佐藤研究室で勉強された方で、多分自宅が焼失したので佐藤先生の計らいで、ここにおられたと思うのですが、この方は後に防衛庁の技術研究所の所長になられました。

私は昭和40年代には何度かその研究所にお伺いして、発破やダイナマイトのことなどをいろいろと教わり、宇宙開発事業団からの委託研究の音源に生かしました。

この笹尾さんの後には、小橋先生のご一家が入られまして、お宅を新築されるまでおられました。お盆と年末には室員の家族も招待されて一緒に食事をして楽しい時間を過ごさせていただいたものでした。

昭和25 年はまだ戦後の復興がままならないときでしたので、人々の生活は未だ安定していたわけではありません。面白いことに、今の講堂の下の入り口のところの左側に檜作りの風呂がありまして、週に一度、多分火曜日だったのではないかと思うのですが、火を入れて交代で風呂に入ったのを覚えています。 洗面器にタオルと石鹸が入っていて、それを持って順繰りに風呂に入るのですが、今思い出しても懐かしい思い出です。

昼食時には会議室で皆さんが弁当などを広げ、雑談をしながら食事をしたものです。話題豊富な 原先生が近江八景などをすらすらと話していたのを覚えています。昔は土曜日は半ドンと称して、午後は休みだったのですが、研究所の本館の後ろの湧水で冷やしたスイカを持って、国分寺駅から多摩湖線で多摩湖まで出かけて皆で食べたりしたものです。

また、談話会が戦争中から週に一度開かれていて、殆んど戦争の被害を受けなかった当研究所の談話会だったので、この時には都内からも多くの研究者が集まって来て、会議室が満員になるような盛況でした。

さらに音響談話会というのがあって、研究所と理工研の佐藤研究室の会議室で、東大生研の鳥飼研究室の方々も交えて、月に二回行われました。文献紹介か研究の進展報告が主なのですが、時には佐藤先生の日本刀に関する薀蓄を聞かされることもありました。先生は日本刀の収集家としても有名だったようです。

この理工研というのは、かつての東大附置の航空研究所で、正門から見る本館の建物は、まさに軍艦の艦橋のように見えたものです。本館の左側には大きな風洞があって、飛行機の後進国だった日本が、昭和13 年に無着陸飛行の世界記録を作った航研機はここで設計した実験機です。

昭和27年には小橋研究室に東大物理出身の藤村靖さんが入ってきました。彼は音声の研究をしたくて入ったのですが、当時輸入したソナグラフという貴重な音声解析機器を徹底的に分解解析して、音声の解析法を研究し、わが国における音声の物理的研究の始まりを作りました。

彼は後に東大から米国に渡り、Bell研究所で研鑽をつみ、帰国後も東大で研究をしておりましたが、後に渡米して国際音声学会の会長を務めるまでになりました。

写真が見つかりましたので、何枚か出してみます。

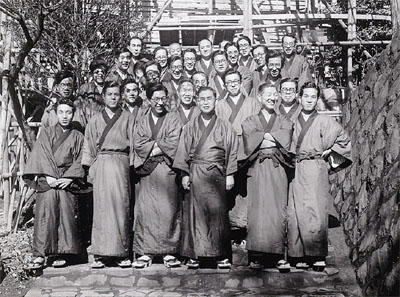

最初の写真は、松風会で最初に一泊旅行をやった時のもので湯河原の温泉宿に行きました。全員丹前姿の珍しいものです(写真1)。

余談になりますが、この旅行の留守中に研究所に空き巣が入って、西川先生のロンドンで購入した愛用のカーデガンが盗まれたという珍事がありました。

次の写真は鉄道教習所のグラウンドで野球をやった時の写真です。各自が持っていたグローブなどを持ち寄ってやったと思います。結構皆さん球さばきは上手いものでした。昭和30

年位のものだと思います(写真2)。

|

|

|

写真1 昭和26 年松風会旅行 湯河原

前列中央が佐藤理事長、後列左が小橋先生、能本先生、 中央に福島先生、右が押田先生 |

写真2 野球チーム

織田 学生 時田・時田 加藤 細谷 武田 岸本 藤村 丸竹 学生 |

次の写真は、若手の助手クラスが輪講をやった時のものだと思います。音とは関係のない物性論だとか、 Shannon

のInformation Theory などを勉強したりしたものですが、私がどれほど理解したかは分かりません(写真3)。

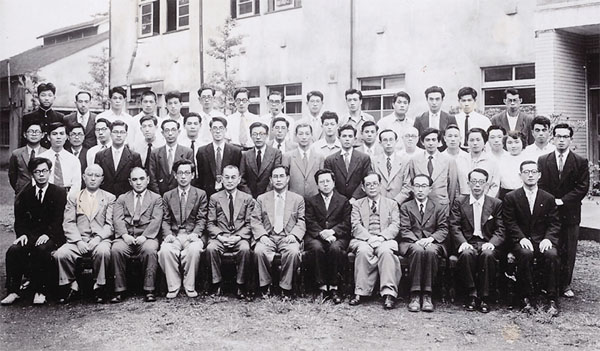

次の写真は昭和26 年に東大で国際物理学会があった時に、来日したノーベル賞物理学賞受賞者の Dr. Motto, Dr. Frank 両博士が、小林理研の会議室で講演してくれました。岡先生が紹介をし、いろいろと英語で議論をされていたのが記憶に残っています(写真4)。

|

|

|

写真3 輪講

武田 時田 藤村 池田 岸元 打越 |

写真4 研究所の参加者全員が玄関前で記念写真

玄関のひさしがないのが印象的です(昭和26 年) |

佐藤先生は、今の東館会議室の下のところに工作室を作り、理工研の工作室の人たちを小林理研に移籍し、後に全員をリオンの工作室としてリオンに移籍して、リオンの工作工場を一流に仕上げました。また理工研の特殊技能を持った人も研究所に移籍しました。

一人は久保さんで、水晶の細い糸を作る技術を持った人で、当時の音響標準のRayleigh disk を釣る細い水晶の糸を作る技術を持っていました。事務室の隣にあった無響室にこの糸を釣るし、これに薄い円形の雲母盤をはり、音を出した時の音圧による円盤の角度変化を光の反射で計測するのですが、微妙な空気の揺らぎにも反応するので、読み取るのが大変な技であったことを覚えています。これは小橋研の仕事の一つでした。

もう一方は庄野さんで、この方は日本のアマチュア無線免許第一号の方で、呼び出し記号JA1AAを持っていました。研究所からリオンに移り、リオンの新しい小型補聴器の設計に力を注ぎました(令和元年9月に100歳で亡くなられたという知らせを頂きました)。

私が入った頃の研究所では、案外時間のルーズなところがあって、昼休みに囲碁を始めると時間が過ぎても夢中で観戦していたものでした。対局中に理事長が入って来て、何とも間の悪かったこともありました。

丸竹さんは多才な方で、囲碁は素人4段という腕前で、指導的役割を受け持っていましたし、楽器もバイオリンはなかなかの腕前で、池田さんや根岸さんなどと共にビオラやチェロを使って、土曜日の午後などに本館の後ろの別館で演奏の練習をしていたのを思い出します。

また新しいモノ好きだったのでしょうか、私が入る前には、別館の空室で、ざらざらしたコンクリートの床のところで社交ダンスの練習を始めたというのが兄から聞いて知っております。埃を上げながらスロー・スロー・クイック・クイックとやっていたそうです。私が研究所に入る前でしたが、東横線のダンスホールに皆さんで出かけた時に一緒に行って踊った覚えがあります。

研究所の河合研究室では、丸竹研究員が中心となってジルコン・チタンサンバリュームの圧電セラミックスを開発していて、小生はこれを使った加速度振動ピックアップを設計して、リオンの工作室と一緒に製品化しました。この製品を作ったことから、デンマークのB&K 社の社長のDr. Brüel や主任技術者の Dr. Rusmussen と親交を持つことが出来るようになりました。

Dr. Brüel は自家用の飛行機を持っていて、欧州各国への移動は殆んど自分で操縦をして移動をしていました。私も戦争中は飛行機を操縦していて、飛行時間は300時間強だと言ったら、彼は3000時間を超えていると言っていました。

自家製品の梱包を確かめるために飛行機で上空まで持って行き、投下して確認をするという徹底した製品管理をしているという話を聞いたことがあります。

それまで振動計測器の主流は動電型振動ピックアップを用いたもので、現在は存在しませんが、明石製作所の製品で、大型で重く公害の現場測定には適するものではなかったためか、公害計測用からは外されることになりました。

昭和20 年代末からは戦後の産業復興への政策で公害苦情が多数出て来て、30 年代に入ると水俣病などが表面化し公害が大きく社会問題として取り上げられることになりました。

典型的公害の一つである騒音と振動の基礎から計測や対策の指導のために、通商産業省をはじめ、民間団体の音響材料協会や産業公害防止協会などが全国的に騒音・振動対策の講習会を組みましたが、その講師として子安さんと小生が小林理研の名を背にして駆け巡ったものでした。

佐藤先生の日本音響学会の会長、学会誌発行の実務を担当、当時の世界一大きな不正形残響室の建設などで小林理研の名前は、広く音響学会関係には浸透していて、非常に有難かったことを覚えています。

|

|

写真5 創立15 周年記念写真

後列左6人目より 斉藤、 大鹿、 柿原、 打越 中列 小川、加藤、 、武田、高見、藤村、丸竹、片岡、中田、池田、池田、橋詰、 、時田、織田、深田、杉田、時田、木戸、広瀬、畑野、守屋、中、細谷 前列 原、村上(リオン)、福島、河合、伊東社長(リオン)、佐藤理事長、岡、能本、小橋、押田、大川 |

昭和31 年に佐藤先生の希望で磁性の研究室と有機化学の研究室が創設され、それぞれ太田恵造、市木崎巌さんが室長になったのですが、お二人とも北大の理学部出身でした。昭和30

年代の半ばには研究所の組織にも大きな変化があり、40 年には消失します。

昭和31 年には、深田先生が英国政府の奨学金を受けてImperials college に留学し、加藤研究員はHarvard Universityに留学し、32年には時田

昇がDuke University に留学しました。時田 昇は、小林理研時代はまさに青春だったと言っていました。

またこの頃には、戦後の復興に伴い不足してきた大学や研究所の教授や指導研究員の応募があり、研究所からも多くの方々が転出をしました。

岡先生の都立大学教授、押田先生の上智大学教授、斉藤先生の早稲田大学教授、丸竹先生の電気通信大学教授、深田先生の理化学研究所主任研究員など。結果的には音響(建築音響・音響材料と騒音・振動)と圧電の研究室だけが残ることになりました。

騒音計のJIS化も振動計のJIS化も共に守田先生主導で、完成しました。これらの作成委員会のメンバーを見ますと、小林理研やリオンが非常に多く貢献しております。

騒音、振動の次に出て来たのが今も問題になっている低周波音問題です。茨城県日立のセメント工場では仕事が始まると電力補給のためにディーゼル発電機を複数器動かすのですが、その途中で家鳴り震動が出るということで、低周波音問題に取り組むことになりました。いろいろ周辺の家で、朝に工場が運転を始めると家の戸障子ががたがたと揺れるというので、調査の依頼があって出かけました。

既に振動の測定器として騒音の領域よりも低い周波数の振動を測定していて、2 Hz までの平坦な周波数特性を持つ測定器が手元にあったことと、低周波領域まで測定できる圧電素子を使ったマイクロホンを開発できたのが幸いしました。

この時にその対策に係ったのがIHIの中野有朋さんや西脇研究所の西脇先生で、以後親交を結ぶことになりました。

その後、ダムの放流や高速道路の周辺などで、同じような被害現象が観測されて、その調査を依頼されました。その結果多くのデータが集積され、騒音・振動の分野のテーマとして低周波音は研究所でも取り扱うようになりました。

昭和43 年に音響学の国際学会が東京で初めて行われることになって、昭和38年に子安さん、39年に小生に、海外の研究所などを見学してくるように言われて、約50

日間の海外出張一人旅を経験しました。ここで多くの研究者と話し合えて知見を得たのは、その後の研究生活にとって大きな収穫となりました。

私は環境庁で特殊公害課担当の振動規制法に取り組んでいたので、振動規制法制定後の次のテーマの相談を受け、一つは地下鉄からの振動音による睡眠影響と、もう一つは低周波音被害の現状を説明しましたが、たまたま高速道路周辺で自殺者が出たので、その結果環境庁では低周波音(低周波空気振動)が取り上げられることになりました。

その調査研究の一環として、現場計測や建具のがたつき問題を小林理研が手掛けるようになりました。いわゆるがたつきの閾値と称される周波数特性はその時の成果物で、落合君が担当して実験をしました。

また、昭和55年にはデンマークのAalborg University で行われたLow frequency sound の国際会議に出席し、この大学の研究室で見学した実験室を参考にして、帰国後、研究所の残響室群の一角に複数人が同時に実験できる低周波音実験室を作り、心理実験を始め生理実験などのデータ集積に活用しました。その時に得た心理実験データ(いわゆる圧迫感・振動感)は現在でも活用されることがあります。

環境庁の決まりとして、委託研究の結果は環境庁がまとめるまでは外部への発表は駄目というので、折角の日本での研究データが国際的な場に顔を出せないというのはもったいないとの考えで、英文での海外への発表を認めさせて、JR 労働技術研究所の山崎先生と一緒にやった睡眠影響の実験データをシンガポールでの第一回アジア太平洋地区国際会議で発表しました。

その後も心理実験や生理実験の結果をInter Noise などで報告したものです。従って小林理研における研究成果は国際的にも知られるようになりました。但し論文として出さなかったので、参考文献として取り上げられたのは、Inter Noise における報告だけでした。

私が海軍兵学校にいたときに、山本五十六連合艦隊司令長官が、仕事ばかりでなくゆとりある生活をするように、探偵小説(推理小説という名前はなかった)を読んだり、コントラクトブリッジを覚えなさいと言ったという話を聞いて、航空隊にいるときにコントラクトブリッジを覚えたりしました。

研究所にもブリッジを流行らせようと昼休みに教えていたのですが、残念ながら物にはなりませんでした(写真6)。私はいまだにブリッジを楽しんでおりまして、月に4回ほど出かけています(今はコロナ禍で控えています)。

|

|

写真6 研究所でブリッジ

|

昭和56年に子安さんが突然退職をされて、理事長から 常務理事・所長を指名され、実験から手が離れてしまってからは、五十嵐理事長に学びながら、研究所の運営に係りましたが、今になって思うことは、小林理研という名前に如何に助けられたことかと感謝の念に堪えません。

多くの先輩諸先生方の実績と、同僚・後輩達の仕事が後押しをしてくれたことを身に染みて感じます。

五十嵐先生と二人で、金山室長の母と子の教室をリオンの新宿営業所から移転をするのに尽力したのも懐かしい思い出です。早稲田の場所に何度行ったことか、覚えておりません。昭和57 年に(財)聴覚障害者教育福祉協会の招請により、新宿区西早稲田の全国心身障害児福祉財団内に移転し、同協会の活動の一部として従来の母と子の教室の研究活動を続行することになりました。

金山先生とは年齢も近く、いろいろと話が通じるところも多く、小生の家内共々お付き合いをしていただきました。今も活動している金山財団へは出来る限りの援助をしていますが、見事な先生でした。

定年後は研究所に非常勤研究員として在籍しており、リオンの講演会などに誘われていろいろと講義などをしていましたが、守田 栄先生から羽田空港の所にある(財)航空公害防止協会の研究センターに来て、所長職を継いでくれないかとの相談を受け、昭和63 年に引き継ぐことになりました。

私が航空機騒音の問題に携わったのは、昭和20 年代の後半に日本音響学会が担当して、立川基地周辺の学校で調査をしたのに参加したのが始まりでしたが、この時の音響学会の騒音部会長が守田先生でした。 当時の航空機騒音の影響は、まだ民間航空が問題になる前の話です。

現在は学校ということではなく、環境騒音をLAeqで評価し、時間帯別に夕方夜間にマージンを付けて制限しようという考えになっています。

その時には、米軍基地の周辺の学校の教室内の騒音がいかほどかということと、何回かというのを出すことで、 先生の話がいかに聞き取れないかを判定するものでした。

私の知識不足の分は、航空機騒音に携わっておられた五十嵐先生や山田一郎さんなどが後押しをして下さいました。

ここの所長となったことから、成田国際空港の委員会のメンバーにも抜擢され、空港環境の委員会の副会長として仕事に携わりました。

航空機のエンジンからの騒音出力はエンジン側の問題で、我々が手を付けられる課題ではありませんが、徐々に小さくなってきていることは明瞭で、低騒音エンジンの航空機の導入を推奨しております。

環境問題としては、夜間の整備時の騒音が問題ですが、交通機関の中でも、鉄道、自動車に比べて、航空機騒音は評価が一番厳しい状態です。航空機からの騒音は連続音でないので、間欠的暴露の評価をどうするかは大きな課題なのですが、環境騒音はいわゆるLAeqで評価します。航空機騒音の場合には満足されている量ではありません。最大値の影響は抜け切れません。人間の評価の心理の難しさを実感いたします。

最近は航空機の排出ガスが地球温暖化に大きく寄与しているということから、航空機をやめて鉄道にしようなどという意見も出ていますが、長距離移動の利便さは無視することは出来ません。まだまだ解決には時間のかかる問題だと思います。

昭和25 年から本当に70 年という長いこと、お世話になるとは思いもよらないことでしたが、ここまで来たら自分の百歳を研究所創立85 年と共にお祝いしたいという気持ちでおります。

有難うございました。