|

2016/4

No.132 |

1. 巻頭言 | 2. 多段階式空間音響シミュレーションと 小型6ch マイクロホンの開発 | 3. 竹の楽器 | 4. プレシアⅡシリーズ | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() プレシアⅡシリーズ

プレシアⅡシリーズ

リオン株式会社 医療機器事業部 開発部 森 本 隆 司

1.はじめに

補聴器とは、ヒトとヒトとをつなぐコミュニケーションツールと考えられます。そこでプレシアⅡシリーズ(図1)では、言葉が「はっきり聞こえる」ことを目標として、周波数選択性を補償する処理であるSSSを改良し、搭載しました。また、聞きたい言葉以外の雑音成分

は言葉を聴取する際に不快に感じることがあり、コミュニケーションを妨げる可能性があります。そのため、従来のノイズリダクションにも改良を行いました。

|

|

|

図1 リオネットプレシアシリーズ

|

2.特徴

i) 音のメリハリを強調するサウンド・スペクトル・ シェイピング(SSS)

ii) 騒音下でも聞き取りやすいノイズリダクション

iii) ハウリング抑制機能AFBC α

iv) 正面の音を聞き取りやすくする指向性機能

3.開発背景、目的

リオン独自の機能として、音のメリハリを強調する SSSが搭載されています。しかし、利用されているお客様や販売員から、「差が分かりづらい」などといった意見がありました。また、音声を聴取することを考える

と、現在の処理帯域では足りない可能性があることが分かってきたため、SSS の改良を行いました。加えて、ノイズリダクションや補聴器ケースの外観についても改良を加えました。

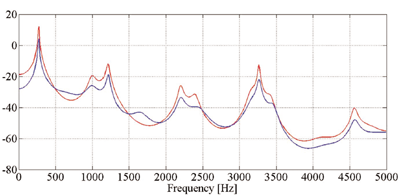

4. サウンド・スペクトル・シェイピング

難聴になると、最小可聴値の上昇に加え、リクルートメント現象、周波数選択性の劣化、時間分解能の低下が認められることがあります。特に、周波数選択性が劣化すると、雑音下の聞こえに影響すると言われております。この周波数選択性を補償するためには、劣化してい

る周波数帯域に利得を与えるだけでは対応できないと言われております。そのため、この周波数選択性を補償することを目的に、従来のプレシアシリーズの補聴器に

はスペクトルコントラストを強調する処理(サウンド・スペクトル・シェイピング、SSS)を搭載しております。このSSSでは、短時間スペクトルのピーク/ディップ周

波数を算出し、ピーク/ディップ周波数の利得を増幅/減衰させることで、スペクトルのコントラストを強調させております。プレシアⅡシリーズでは、従来のSSSに比べて動作する周波数帯域を広げ(250,

500 Hz帯域まで拡張)、設定できる段階を増加させました(図2)。そのため、従来よりも個々の難聴者の聴覚特性に合わせた適用ができるようになっております。また、「差が分かりづ

らい」といった意見に対応するために、利得の増幅/減衰量の設定できる幅を広げました。加えて、補聴器フィッティングソフトでSSSの設定を変えながら音声を呈示し、試聴・比較して頂ける機能を搭載しております。

|

|

|

図2 SSS 切/入時のスペクトル包絡

(青:SSS 切、赤:SSS 入) |

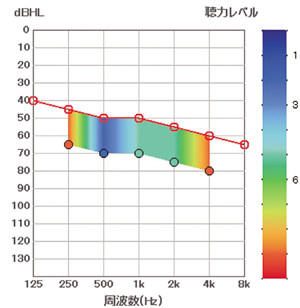

5. FSMap 測定

SSSを設定するためには、難聴者の周波数選択性を把握する必要があります。そのため、補聴器フィッティングソフトと補聴器を接続することで周波数選択性の指標である聴覚フィルタ幅を測定することができるようになっております(Frequency

Selectivity Map, FSMap, 図3)。FSMap では、ノッチノイズ法を採用しており、ホワイトノイズを用いたマスキング測定を行った後、

ノッチノイズを用いたマスキング測定を行い、それらの結果から被験者の聴覚フィルタ幅を算出し、得られた聴覚フィルタ幅と健聴者の聴覚フィルタ幅の比を測定結果として用いております。プレシアⅡシリーズでは、SSS

の動作周波数帯域が増加したことにより、従来の補聴器では測定出来なかった250, 500 Hz 帯域の聴覚フィルタ幅を測定できるように改良しました。しかし、この変更の結果、測定点数が増えてしまい、より多くの測定時間を費やす必要があります。これに対処するために、最小可聴値と聴覚フィルタの関係を調査し、いくつかの条件においてのみですが、最小可聴値から聴覚フィルタ幅を推定することができるように改良しました。

|

|

|

図3 FSMap 測定結果画面

(オージオグラム:赤線、 FSMap:オージオグラム上に聴覚フィルタ幅の比を色で表示) |

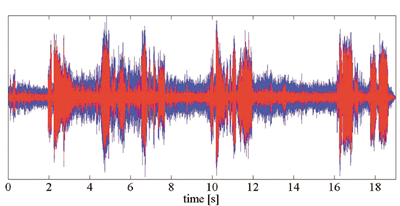

6. ノイズリダクション

音声を聴取する際に聞きたい音以外の音が混ざって聞こえると、不快に感じたり、聞こえの悪化につながります。このような不快感を低減させるために、雑音を低減する機能(ノイズリダクション)が搭載されています。

ノイズリダクションとは、各周波数帯域に定常雑音を推定し、入力音と比較し、推定された定常雑音と入力音の差が小さい場合雑音が多いと判断され、利得を減衰させる機能です(図4)。プレシアⅡシリーズでは、従来のノイズリダクションに比べて設定できる利得の減衰量の段階を増加させました。そのため、従来よりもきめ細かく設定することが出来るようになり、個々の難聴者に適用できるようになっております。

|

|

|

図4 ノイズリダクション切/入時の波形

(青:ノイズリダクション切、赤:ノイズリダクション入) |

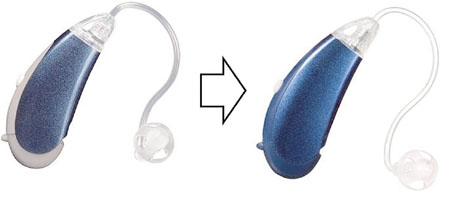

7. HB-G6 ケース/ J1 ケース

従来のHB-G6 / J1 ケースは、ツートーンカラーが採用されたため、補聴器側面部がどのような色であっても補聴器背面部は灰色が採用されておりました。しかし、

お客様の要望として、「装用時も目立つ色が欲しい」や、「髪の色に合わせた補聴器が欲しい」といった要望があったため、HB-G6/J1ケースを従来のプレシアシリー

ズから変更し、補聴器背面の色も補聴器側面部と類似した色へ変更しました(図5)。

|

|

|

図5 HB-G6 ケース外観

(左:旧HB-G6 ケース、右:新HB-G6 ケース) |

8.おわりに

近年、ますます高齢化社会が進んできています。高齢化社会を支える一つのツールとして、補聴器の重要性もさらに高まってくると考えられます。プレシアⅡシリー

ズでは、コミュニケーションに重要であろう機能に改良を加え、より多くの人に使って頂ける補聴器を目指しました。プレシアⅡシリーズによってより多くの人が活発なコミュニケーションを行って頂けることを願っています。