|

2014/7

No.125 |

1. 巻頭言 | 2. 屋外で超低周波音を放射できる可搬型装置の開発 | 3. バリコン | 4. フッ酸対応液中パーティクルセンサ KS-19F | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() フッ酸対応液中パーティクルセンサ KS-19F

フッ酸対応液中パーティクルセンサ KS-19F

リオン株式会社

環境機器事業部 開発部 進 村 正 樹

■ はじめに

リオンの液中パーティクルカウンタは国内トップシェアを維持し、大学の研究室から半導体デバイスの生産現場、医療の領域まで幅広い分野で使用されている。その中でも大半を占めるのが半導体デバイス業界である。半導体デバイス業界はその歩みを止めることなく、さらなるデバイスの高集積化が進んでいる。最先端の半導体デバイスは、ハーフピッチ20 nmの超微細構造を量産に用いる時代となっている。生産工程中に用いる種々の液体材料における粒子汚染の制御(清浄度の制御)は、歩留まりや品質を維持するための重要な管理対象である。その評価方法は様々あるが、パーティクルカウンタを使用した粒子管理手法は依然として有用であり、より小さい粒子の測定が出来るパーティクルカウンタの要求は非常に高い。このような市場の要求に対応するべく、より微小な粒子を測定できるセンサKS-19Fを開発したのでここに紹介する。

|

|

|

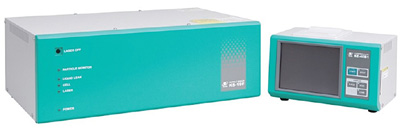

図1 KS-19F とコントローラKE-40B1

|

■ 概要

KS-19F は液体中に存在する微粒子の測定が可能なパーティクルセンサの最上位に位置するモデルである。測定対象となる試料は超純水に限定されず、様々な種類の液体の測定が可能である。過去に発売されたKS-17AFの流れを汲むモデルであり、測定可能な粒子径を、KS-17AFに対して1/2 に小さくした(表1参照)。その粒径は0.03μm であり、薬液対応のセンサとしては業界初である(2014年 5月時点)。粒径が1/2 になると、粒子から発せられる散乱光強度は約1/64となってしまうが、KS-19Fではそのような微小な信号の検出を可能とした。

表1に示すように、KS-17AF以降、測定可能な粒径の微小化を図り製品化してきた。より微小な粒子を検出するためには光源のレーザの強度を上げる必要がある。それはレーザビームを小さく絞ることで可能であるが、あまり絞りすぎると、粒子を検出できる領域が小さくなってしまう。その大小を表す仕様として“計数効率”があるが、検出粒子の微小化と共に計数効率の増大もパーティクルカウンタに求められる重要な性能である。

|

表1 KS-19F と他機種の比較 |

||||||||||||||||||||

|

リオンは薬液対応の液中パーティクルセンサにおいて競合他社に対して優位性を保ってきたが、近年、他社製品が攻勢に出てきており、これまで以上に市場の確保に努めることが必要な状況となっている。そのような状況において、他社に先駆けて薬液対応の0.03μmセンサをリリースし、市場での優位性を確保することがKS-19F に課せられた役割である。

早期リリースがKS-19Fの使命であったため、開発は非常に短い期間で行われた。短期間での開発を実現させるため、既存モデルであるKS-18FXとKS-41B(フォトレジスト溶液の測定に特化したパーティクルセンサ。2013年1月発売)の技術要素を統合する手法をとった。KS-19F の性能を実現した主な技術要素を下記に示す。

・光源に、高出力タイプの半導体レーザ励起固体レーザを採用(800 mW)

・マルチチャンネルフォトダイオードを搭載(KS-41B で新規開発したもの)

・レーザ成形用レンズ群の最適化

・電気回路の改良(I/V 変換回路の高感度化、低ノイズ化)

■ 測定システム

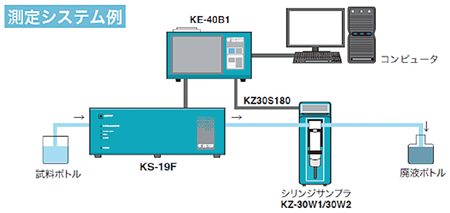

KS-19F はセンサのみであるため、コントローラ KE-40B1 と接続して使用される。測定制御やデータ収集は基本的にはKE-40B1 で行われるが、KE-40B1

とパソコンを接続し、専用のソフトウェア(RP-monitor EVO等)で制御・データ収集を行うことも可能である。

KS-19F はインライン測定・バッチ測定の両方に対応している。お客様は周辺機器を揃えるのみで、KS-19F に特別な改造をする必要なくインライン/バッチでの測定が可能である。

KS-19F は、流量調整の機能を有していないため、別途、流量制御システム(KZ-30W1、フローコントローラ等)が必要となる。測定システムの例を図2に示す(バッチ測定の例)。

|

|

|

図2 KS-19F を使用した測定システム例

|

■ 特徴

パーティクルカウンタの性能を決める仕様には様々あるが、ここではKS-19F を特徴づける性能についてのみ記載する。

・最小可測粒径 0.03μm

測定可能な粒子の最小粒径は、業界最小の0.03μmを実現した(校正用粒子であるPSL 粒子(ポリスチレンラテックス粒子。屈折率約1.6)にて確認)。

・計数効率 5%

0.05μm付近以下の粒子を検出するパーティクルカウンタでは、導入試料流量の一部を測定しているものがほとんどである。計数効率とは、センサへの導入試料に対して実際に測定する量の比率である。計数効率は大きい方が単位時間に測定できる試料の量が多いため、測定結果(計数値)の信頼性が高くなり、製品として有意性がある。KS-19F

はKS-18FX に対して計数効率を1.6 倍向上させ、測定の信頼性を高くした。

・フッ酸(フッ化水素酸)対応

試料接液部には、サファイア・PFAのみを使用しており、強酸性の液体であるフッ酸の導入を可能とした。

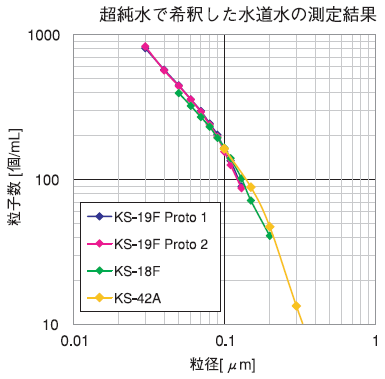

・他機種との良好な相関性

同一試料を複数の機種で比較測定したときに、計数値の良好な相関が得られる。図3に測定結果の例を示す。ここでは、KS-18F およびKS-42A(最小可測粒径が0.1μm のパーティクルセンサ。発売以降、お客様の圧倒的な支持を得て、業界のデファクトスタンダードとなっている。)と比較しているが、計数結果が良好な相関を示していることが分かる。

|

|

|

図3 KS-19F と他機種との比較測定結果

|

■ おわりに

パーティクルカウンタに要求される2大仕様に「最小可測粒径」と「計数効率」がある。光散乱法を用いたパーティクルカウンタでは、最小可測粒径の微小化と計数効率の増加は原理的に相反する関係にあり、両者を高いレベルで実現することは容易ではない。今回KS-19Fでは、最小可測粒径0.03μm、計数効率 5% を達成し、付加価値の高い製品を提供することが出来た。しかしながら、 市場のパーティクルカウンタに対する要求を完全に満たしているわけではない。さらに微小な粒子の測定の要求がある一方で、最小可測粒径よりも計数効率の増加を望む声もある。この2つの仕様を高いレベル実現しつつ、市場の要求に答えていく製品開発が今後も必要である。

光散乱法を用いた微粒子検出は、その検出感度の限界に近い領域に足を踏み入れているが、さらなる微小粒子の検出を可能とする製品開発に邁進する所存である。