|

2014/7

No.125 |

1. 巻頭言 | 2. 屋外で超低周波音を放射できる可搬型装置の開発 | 3. バリコン | 4. フッ酸対応液中パーティクルセンサ KS-19F | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その91>

![]() バ

リ コ ン

バ

リ コ ン

理事長 山 下 充 康

小学生の頃、度々上野の国立科学博物館に連れて行かれたものである。吹き抜けの天井から長いワイヤーで吊 られたフーコーの振り子、油紙のような色のミイラ、忠犬ハチ公の剥製(これらは今日でも健在で、当時のままの姿で展示されている)、その頃の小学生たちは鉄道模型少年、星座に興味を向けた天体少年、昆虫採集や飼育に情熱を注いだ昆虫少年、古切手の収集に夢中だった切手少年・・・色々な少年たちがいた。

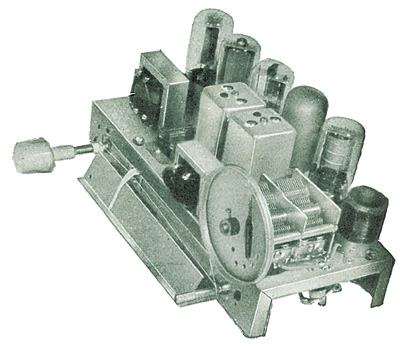

そんな中に少数派であったがラジオ少年がいた。小銭を握りしめては秋葉原のラジオ部品街に出かけては目当ての抵抗やコンデンサー、コイル、真空管を買い込んでくる。アルミ板で造られたシャーシーにヤスリや金鋸を使って丸や四角の孔を開けては真空管のソケットやコンデンサーを取り付け、これを眺めるのが楽しみであった(図1)。今ではシャーシーも真空管も過去の物となってしまったが、当時のラジオ少年たちにとってどれも憧れの部品だった。経済的に豊かな家庭の少年はキャビネットまでの部品が全て揃ったキットを購入した。書店では配線図や真空管が紹介されたラジオ技術に関連した雑誌がたくさん売られていたものである。

|

|

|

図1 真空管ラジオ内部構造図

(シャーシーに取り付けられた各種のラジオ部品) |

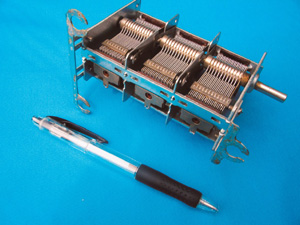

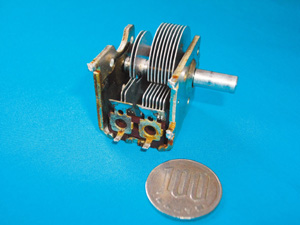

多くの部品の中で特にバリコン(バリアブルコンデンサー)はその形状、大きさから大変風格を感じさせられた。同調回路に使われたのでダイヤルつまみとの調整や糸かけに苦労させられたものである。複数枚のアルミ板が同じく複数枚の固定アルミ板との間を櫛の歯のように出入りする。アルミ板の重なり面積を変化させることによってコンデンサーの静電容量を変えることができるのでバリアブル(可変)コンデンサーと呼ばれた。デジタル回路が主流になった今日のラジオではこんな大げさな部品は使われなくなったが、昔の同調回路では不可欠なパーツであった。バリコンの静電容量は櫛の歯状に設定されたアルミ板の隙間空気が関係するから天候や気温に左右される。ダイヤルつまみを微妙に調整し、所定の送信周波数を苦労して探ったことであった。調整し易いように2連(図2)、3連(図3)のバリコンが考案された。昔のアナログラジオでは真空管が温まるのに時間がかかり、感度は不安定で雑音が多かった。アンテナ線は不可欠で、アースも真面目に配線したものである。もっとも今日のように電波が混み合っていなかったので、このような受信機でも十分に役立ったことであろう(本シリーズその40(2001/7)「鉱石ラジオ」)。コイルから鉄心を出し入れして選局をするμ同調というのもあったが多くはバリコンを使っていた。バリコンでは極板間に埃や塵が溜まって絶縁不良を起こしたり、極板が変形してコンデンサーの役目が損なわれたりすることもあったので慎重に取り扱わねばならなかった。選局同調の要(かなめ)であったバリコンはダイヤルと直結して真空管や変圧器などの様々な部品に埋もれても存在感があったものである(図4)。

|

|

|

図2 2連バリコン

|

図3 3連バリコン

|

|

|

|

図4 音響科学博物館所蔵の真空管ラジオ内部

上部が本体正面にあたり、バリコンの軸にダイヤルが接続されている |

今日では個人でポケットにラジオを携えてニュースや音楽を聴くことが多いが、以前は一家に一台、箪笥の上や床の間の一画に大切に置かれていたものである。有名な連続ラジオドラマの放送が始まると風呂屋が空になったとの伝説がある。一家に一台のラジオの前で正座をしながら雑音混ざりの音に耳をそばだてていたことであろう。この頃にはテレビ受信機やポケットラジオなどは今日の様には普及していなかった。白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫のいわゆる「三種の神器」や、小型軽量なトランジスタ式ラジオの登場はもう少し後の時代の話である。