|

2013/7

No.121 |

1. 巻頭言 | 2. 航空機地上騒音の測定事例と気象条件による変化 | 3. 雲形定規 | 4. 環境計測データ管理ソフトウェアAS-60TR | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その87>

![]() 雲 形 定 規

雲 形 定 規

理事長 山 下 充 康

このニュースの紙上で過去にも少しだけ取り上げたが(製図機械:骨董品シリーズ66)、曲線を描くのに頻繁に使われた道具に「雲形定規」がある。今日ではほとんど見かけることはなくなったし、その存在すら過去のものとなってしまったが、研究者たちにとって実験結果を整理、表示するには不可欠な道具であった。骨董品展示室にいくつかの雲形定規が残されているので今回は雲形定規を取り上げた。ディジタル万能の今日では忘れ去られているが、アナログ最後の製図機械ということができよう。

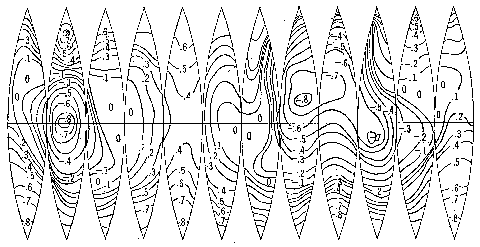

図1は雲形定規を用いて描かれた、直方体の残響室中央で得られた空間相関係数の測定結果を表した図である(日本音響学会誌26巻3号−1971年「子安,山下:空間相関による残響室音場の拡散度評価」)。複雑に絡み合った等高線的な曲線によって実験データを纏め上げた図で、空間相関係数の空間分布を球面上に表示したものである。この論文が書かれた当時は、図面の縮尺表示すら今日のように容易でなかった。この論文では、球体の表面に相関係数の分布を表示するために、地図表示方法の内から舟型多円錐図法を利用した。

|

|

|

図1 雲形定規(上)と雲形定規を用いて描いた図(下)

|

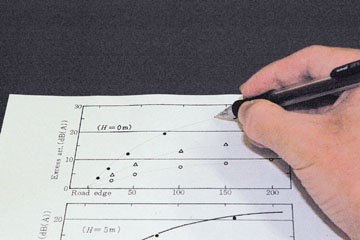

線は点の集合といわれているが、複数の点を滑らかな曲線で繋ぐための道具が雲形定規であると考えればよい。手先が器用であればフリーハンドで太さの均一な曲線を描くことができようが、この定規を使えば不器用であっても容易に任意の曲線を描き得る。カラスグチ(前述:製図機械)にインクを垂らして雲形定規を使って思い通りの曲線を描き切った時には今日では味わうことの出来ない達成感に浸ったことであった。点を繋げて曲線を作り上げる様子を図2(1)(2)に示した。

(1)グラフ上の点を繋ぐ曲線を下書き |

|

|

図2 雲形定規を用いた曲線の描き方

|

|

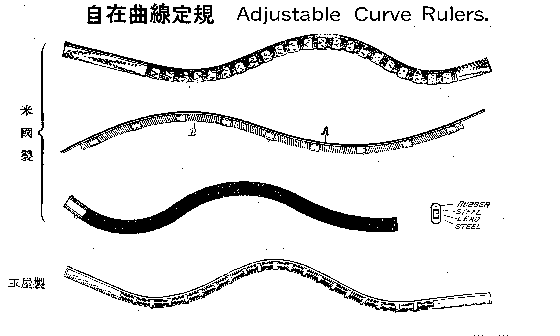

今日でも曲線を描く道具として、合成樹脂で作られた自在曲線定規という便利な道具が製図器具メーカーから市販されている(図3)。鉛の棒が芯に入れられていて指先で自由な形に整形することができるので、曲線を描くのに便利である。ただ、この定規にも欠点があって、極端に大きな曲率の曲線は描きにくい。どんな曲線にも対応できるという点では、昔使われていた雲形定規には及ばないものと考えられる。

|

|

|

図3 玉屋商店商品目録に掲載された自在曲線定規

(昭和7年発行の計測器類カタログ:本シリーズ34) |

先の記事でも書いたが、道路や鉄道建設に係る現場事務所では長刀のように大きな雲形定規(その多くはクロソイド曲線用)が使われていた。今では歯車式のタイガー計算機や計算尺、雲形定規といった道具たちは役目を終えて音響科学博物館に並べられているが、昔これらの道具を日常的に使っていた技術系の方々には懐かしさとともに大層な魅力が感じられるらしい。音響科学には直接の関係はないものの意外な人気を呼んでいる。これらの展示品のいずれもその使い方すら忘れられてしまうのであろう。寂しい限りである(図4)。

|

|

|

図4 タイガー計算機、計算尺、雲形定規

|