2006/7 No.92 |

1. 五十嵐 寿一先生の思い出 | 3. スキャニング法による音響パワーレベル測定 | 4. 骨 の 笛 | 5. 第26回ピエゾサロン | 6. 耳管機能検査装置 JK-05 |

理事長 山 下 充 康

旧満州国(中国の東北地方)の現状を眼にしたくて中国の黒龍江省に旅をした。瀋陽から長春を抜けてハルピンまでを長距離バスや鉄道を使って移動した。途中、長春で立ち寄った骨董店で動物の骨で作られた奇妙な笛に出会った。30㎝ほどの長さの白い骨製の笛である。骨董的な価値には疑問を感じるが、薄暗い骨董店の片隅に奇妙に浮き立つ白い色が目に止まった。

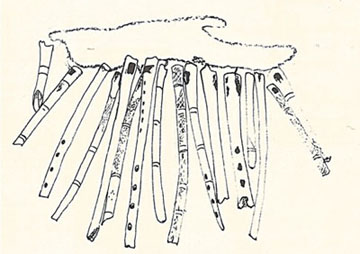

帰国してからあれこれと調べた結果、鷹の翼の骨を利用した笛であることが判明した(図1)。

中国の新疆ウイグル自治区にイラン系の民族で「タジク族」という少数民族が住んでいる。彼等の独特の文化には言語や音楽をはじめ非常に特徴的なものがあるらしい。

タジク族は牧畜を生業としている。こんな伝説が残されている。[放牧されている羊が一匹の狼に襲われた。一羽の鷹が羊を守ろうとして狼と勇猛に戦い、深い傷を負って命を落とす。鷹は死に際して自分の翼の骨を笛に仕立ててくれるようにと言い残して息を引き取った。]

タジク族は天空を舞う勇壮な鷹を自分たちの先祖であると言い、鷹を聖なる生き物として敬う。祭りには「鷹の舞、鷹の笛の音」を欠くことができない(図2)。

|

|

|

図1 鷹の骨笛

|

図2 タジク族の風俗が図案に使われている中国の郵便切手 |

ここに紹介した笛は鷹の翼の骨に指孔を穿った素朴な笛である。数本の骨が笛とともに細い糸で束ねられているところを見ると服飾品として使われていたものと想像される。これに似たネックレスはパナマの民族博物館に見ることができる。鷹のような大きな鳥の骨で作られた長短の笛を束ねてネックレスに仕立てたもので魔よけの意味があるとのことである(図3)。

|

|

|

図3 鳥の骨笛を束ねたネックレス(パナマ) |

太鼓や拍子木のような打楽器、竪琴のような弦楽器と同様に笛やラッパもその登場の歴史は古い。縄文期の遺跡から石でできた石笛が発掘されることがある。リコーダの様な歌口やリードが付いていないので簡単には音を発することができない。笛の孔を唇に押し当てて息を吹き込む角度や強さを調節するとピイーと鳴る。音響学で言うところの「エッジトーン」を発音源とした笛である。

パナマやボリビア、メキシコやチリなどの中南米の遺跡から骨や素焼きで造られた様々な笛が発掘され、歴史博物館などで展示されているのを目にする機会が多い。

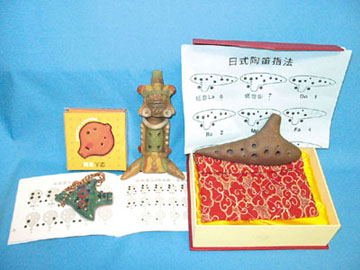

音を発することが容易でないこれらの笛は祈祷師や呪術師が使ったものであったらしい。図4は素焼きの笛で片方は日本、他方は中国のものである(いずれも遺跡から発掘された陶器製の笛のレプリカである)。

|

|

|

図4 素焼きの笛 |

これらの笛には数個の孔があり、指で押さえる孔と息を吹き込む孔とがそれらしく配置されているが、どれも容易に鳴らすことができない。

リコーダの様に音を出しやすくするための歌口がついている笛も古くから造られていて、オカリナとかハトブエとして素焼きの物が民芸店や土産店などで売られている(図5)。

|

|

|

図5 様々な陶製のオカリナ |

兼好法師による徒然草の157段に「筆を取れば物書かれ、楽器を取れば音を立てんと思ふ・・・」とある。笛を手にすれば音を出してみようとするのが自然な気持であろう。中国で手に入れたタジク族の「骨笛」を手にしたときにも鳴らしてみようとあれこれと試みたがいまだに鳴ろうとしない。

笛の音はエッジトーンであって、カルマンの渦で説明されている。発生メカニズムは理論的にも実験的にも明快に説明されているが、このような物理的な説明を待つまでもなく古くから人々の心に深い感銘を呼ぶ音であった。

武将の武田信玄の死は謎めいたままであるが、一説に三河国野田城を攻略中に毎夜城中から聞こえる笛の音に惹かれて出てきたところを狙撃されたと言う話がある。

戦国武将の心に沁みこんだ笛の音は、中国の「唐詩選」にも頻繁に登場する。「月は明らかに羌笛(きょうてき) 戍楼(じゅろう)の間(かん)・・・塞上(さいじょう)にて吹笛(すいてき)を聞く・・・」。戦場にあって風に乗って聞こえる微かな笛の音に感慨を覚えることを歌った漢詩である。

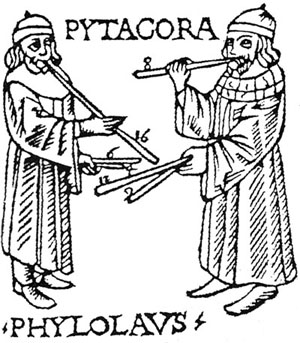

音響研究の分野でも笛は歴史的にカルマン渦をはじめ様々な形で注目されてきた。ガルトンによるエーデルマンパイプ(「ガルトンの超音波笛」本紙No.33, 1991/7)、周波数を規定したオルガンパイプ(「オルガンパイプとケーニッヒのレゾネータ」本紙No.22, 1988/10)、古くはピタゴラスによる音階実験(図6)・・・。

|

|

笛について調べ始めると興味が尽きないが、楽器として笛の歴史は古い。現代の伝統芸能でも多くの種類の古くからの笛が使われ続けている。

邦楽に使われてきた笛の仲間も、「篠笛(しのぶえ)」、「篳篥(ひちりき)」、「竜笛(りょうてき)」、「尺八(しゃくはち)」、・・・これに「フルート」や「ピッコロ」、「ケーナ」などの西洋楽器が加わると枚挙に暇がない。ここでは振動発音源であるリードやリコーダのような歌口のない笛に限って取り上げたが、人々は多様な笛を考案してきたものである。