2005/4 No.88 |

1. 深田研究室50年の歩み | 3. 鉛蓄電池(可搬型直流電源) | 4. 第24回ピエゾサロン | 5. 1/2インチ エレクトレットマイクロホンUC-57 | ||||

圧電応用研究室 山 本 健

現在、「可視化」という言葉は、大きく分けて2つの意味を持つ。それは、「物理的相互作用を利用して何らかの見えない現象を観測する」と、「見ることのできない現象を計算機シミュレーションによって画像化又は映像化する」である。後者の意味で捉える方がより一般的である。しかし、現象を解明しようとしたり、情報を取り出そうとしたり、という意味では、どちらの「可視化」も目指すところは共通であり、可視化情報学として共に認知されてきた。また、これらの手法によって得られた成果が科学技術の発展に大いに寄与するとして、その重要性が一段と高まってきている。可視化情報学というと、コンピュータの進歩と共に発展してきた経緯があるために、新しい学問と思われがちであるが、実験技術としてはそう新しいものではない。前者の意味における可視化実験として代表的なものが、衝撃波研究の先駆者Ernst Machが行なった弾丸によって発生した衝撃波の可視化である。これは1887年に発表されたもので、当時の技術水準や研究者の認識からして、驚くべき成果であり、視覚に訴える実証法である。この実験以前より、ライデン瓶に蓄えた電荷を空中で放電させたスパーク光を用いた高速度撮影技術が盛んに研究されていた。その成果が瞬間撮影法として確立され、衝撃波や圧縮性流れ等に関する「瞬間」かつ「見えない」現象を見る可視化技術発展の道が拓けた。以後、観測現象に対して最適な物理的効果を利用した様々な手法が提案されてきた。ここでは、密度変化(音、熱又は流れ)と光の相互作用を利用した可視化技術と、実際に行った超音波の可視化実験について紹介する。

可視化技術として歴史があり、最も手軽に用いられるのがシュリーレン法である。密度変化の起因となる音波や流れ等の現象を観察するための有効な手段の一つである。シュリーレン法に代表される光学的可視化法は、音波や流れの場に影響を与えることなく、非接触で観測できることから広く用いられている。シュリーレン法を用いた可視化の対象は、水中の超音波の音場分布、高速噴流や高速移動物体による衝撃波等である。また燃焼や流れといった熱流体研究にも利用されている。

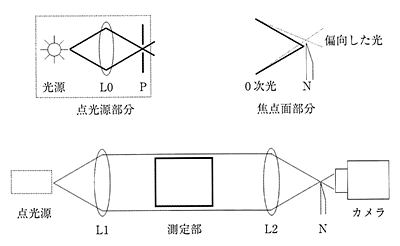

代表的なシュリーレン法の光学系を図1に示す。通常、光源には高輝度の超高圧水銀灯や短時間発光が可能なキセノンランプ等の白色光が用いられる。光源とレンズL0及びピンホール(又はスリット)Pによって得られた点光源を、レンズL1を用いて平行光線とする。レンズL2の焦点面にナイフエッジNを置き、カメラや肉眼で観察する。レンズの代わりに凹面鏡を用いると比較的大口径が得やすい。測定部において密度変化が生ずると、それに起因した屈折率変化によって光線は偏向し焦点から外れる。その光をカメラで測定することにより、密度変化に対応した像を観測することができる。ナイフエッジを用いずに全ての光を観測する手法をシャドーグラフ法と呼ぶ。シュリーレン法は、ナイフエッジを用いることによりシャドーグラフ法の感度向上を計った手法である。そのためナイフエッジ法とも呼ばれる。

|

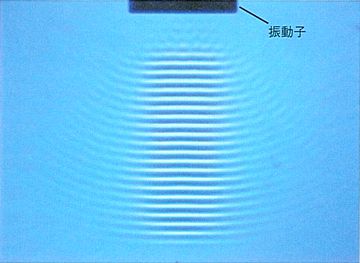

シュリーレン法で得られる可視化像は、焦点面における光の遮り方によって異なる。偏向しない光(0次光)を含む焦点面上の約半分をナイフエッジによって遮断した場合には、遮断されていない方向に偏向した光だけをカメラで観測できる。この場合には暗視野に密度変化に対応した明るい像が得られる。0次光を含まずに焦点面上の約半分を遮断した場合には、明視野に暗い像が観測できる。また、白色光を光源として用いた場合には、音圧によって色が異なって見えることがある。

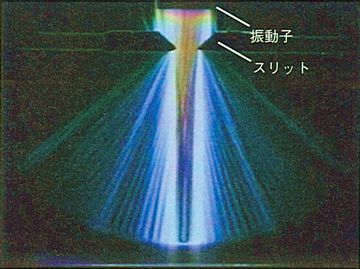

図2に周波数10MHzのバースト超音波がスリットによって回折する像を示す。光の波長と音の周波数及び幅より、Raman-Nath回折とBragg反射の中間領域の現象と考えられる。この像では赤色が音圧の最も高い部分を示している。まるで超音波のプリズムである。光の波長ごとに回折角が異なることと、回折光強度が異なるために、このようにカラーで観測できる。

|

|

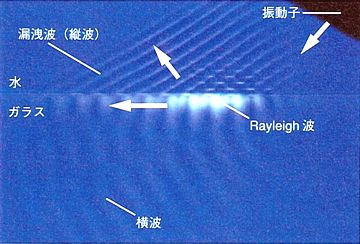

図4に水中より周波数1.15MHzの超音波がガラス中に入射した様子を示す。水中の超音波の可視化には、Fresnel回折法を用い、ガラス中には光弾性法を用いた。水/ガラス界面に沿って伝搬するのが、弾性表面波の一種であるRayleigh波である。この波は地震の際に地表近傍に局在して伝搬することで知られている。水中の縦波が界面で横波と表面波にモード変換されてそれぞれの速度で伝搬している。また、Rayleigh波は界面に対して垂直な変位を持っているために水中に縦波を放射している。

|