|

1990/7

No.29 |

1. 残響室・拡散音場・吸音率 | 2. HENRICIの回転ガラス球式波形解析器 | 3. 小型グローエンジンを用いたフィールド実験用点音源の試作 | 4. 音響インテンシティローブ SI-31 |

リオン株式会社 研究開発部 池 富 雅 幸

1.はじめに

近年、騒音源の探査や音響パワーレベルの測定法として音響インテンシティ測定手法が注目されています。この測定手法は、ある場所における音の強さ(sound

intensity)とその音の伝播して行く方向とを求めるもので、多点計測を行いその測定値を処理することによって音場を可視化することができます。

今回開発したSI-31は、音響インテンシティ測定のための専用のセンサで、通常デュアルチャンネル騒音・振動解析装置(SA-74)と組み合わせて使用します。

|

|

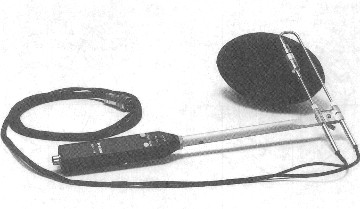

写真 音響インテンシティプローブ SI-31

|

2.音響インテンシティ測定手法の原理

音響インテンシティ測定手法原理につきましては、様々な文献1)2)で述べられていますので、詳しくはそちらを参照していただくとして、ここでは簡単に触れるだけにします。

音響インテンシティは、単位時間に単位面積を通って流れて行く音のエネルギーとして定義され、単位はW/㎡です。また、一般的に粒子速度と音圧の積として表わされることから、音圧と粒子速度がそれぞれ求まれば、音響インテンシティも求まることになります。しかしながら粒子速度を直接とらえるセンサーを作ることが非常に難しいため、これに代わる方法が考え出されました。音場内の二点において音圧を検出し、その差を求め、それを二点間の距離で割ることによって音圧の傾きを近似的に求め、これを時間について積分することで粒子速度を求めるというものです。(直接積分法)。その後、二つのマイクロホンでとらえた音圧の信号間のクロススペクトラムを信号処理によって求め、これから音響インテンシティを周波数の関数として求める手法も開発されました。(クロススペクトラム法)。

3. 開発の経緯

音響インテンシティの測定原理は、1930年代の始めにH.F.オルソン博士によって紹介されたものですが、実際の測定に使用され始めるのは、2チャンネルFFT分析器が普及し、クロススペクトラム法が開発されてからのことです。

リオン株式会社におきましても、1980年代の初めに2チャンネルFFT分析器SA-73を開発するにあたり、音響インテンシティ測定機能を内臓し、それと同時に専用センサーSI-21・SI-22・SI-41を開発しました。その後、分析器を小型化・多機能化すると同時に低価格化を実現したSA-74を発売しました。SI-31は、このSA-74に対応させるために開発されたものです。

4. 概 要

SI-31では、2つのマイクロホンの振動膜が、スペーサを挾んで向き合うように保持され、このスペーサを交換することによって実効受音点間距離(△r)を12mmと50mmに設定することができ、さらにマイクロホンカートリッジを1/4インチのものに取り替えることで10kHzまでの測定が可能となります。これにより従来3本のインテンシティプローブを使用して測定を行っていた周波数範囲を1本でカバーすることができます。

マイクロホンカートリッジには、エレクトレット型を使用し、本体後部には前置増幅器を内臓してあります。

また、プローブ本体による音波の反射・回折などの受音点への影響をさけるために細いパイプと平らな部品で構成されています。

測定を行うに当りましては、前もってマイクロホンの感度を校正しなければなりません。このためU字型のパイプが可動式になっており、これを基板の部分で回転させピストンホンをマイクロホンにさしこむことによって、感度の校正が行えるようになっています。

5. 性 能

前に述べましたように、音響インテンシティを求める場合には、音場内の二点において音圧を測定する必要があります。このとき必要になるのが、感度と位相特性の揃った二本のマイクロホンです。実際には、感度の方は周波数特性の平坦なマイクロホンカートリッジを使用すれば、測定する前にピストンホンで簡単に校正することができますので揃ってなくても問題にはなりません。しかし、位相特性の方は簡単に校正することができないため、あらかじめ特性の揃ったペアを用意しておかなければなりません。特に低い周波数領域においては、より厳密に位相合わせをおこなう必要があります。

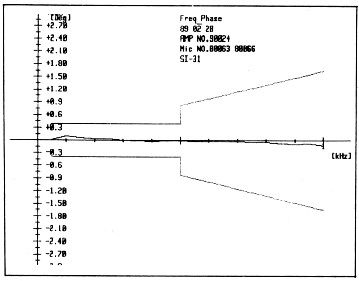

SI-31では、マイクロホンカートリッジの後部に位相特性を改善するための音響回路を設け、50~500Hzでの位相特性のずれを±0.4°以内に押えてあります(図1)。

|

|

図1 二つのマイクロホンの位相特性の違い

|

また、わずかながらでも二本のマイクロホンの間に位相特性のずれがあることを考えますと、二本のマイクロホン間の距離(△r)は長くするほうが有利になるわけですが、△rが波長に対して無視できない長さになってくる周波数領域(比較的高い周波数領域)では、音圧の傾きを求めるときの近似誤差が大きくなってしまいます。そのため低い周波数領域では長いスペーサを使用して△rを長く取り、高い周波数領域では短いスペーサを使用して△rを短くします。

SI-31の場合、50~1200Hzでは長さ50mmのスペーサを使用し、200~5000Hzでは長さ12mmのスペーサを使用します。

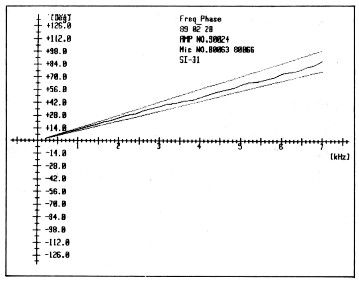

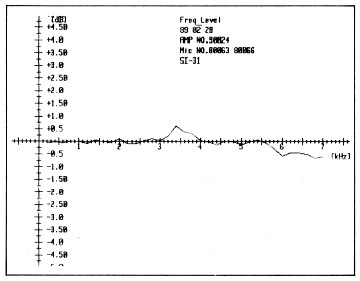

SI-31の性能を評価するために行った実験の結果を図2と図3に示します。これは、無響室内で音波をプローブの正面方向から入射させて測定したもので12mmのスペーサを使用しました。

|

|

図2 音場での測定例(位相差)

|

|

|

図3 音場での測定例(音圧レベルの差)

|

図2は、二つのマイクロホンでとらえた音圧信号の位相差を表わしたもので、縦軸は位相差(degree)横軸は周波数(kHz)です。この図から周波数が高くなるにしたがって、位相の差が大きくなっていく様子がわかります。理想的には原点を通る直線になるわけですが、マイクロホン回りの回折やプローブ本体の各部による反射の影響などで多少のうねりを生じています。

図3は、二つのマイクロホンでとらえた音圧の差を表わしたもので縦軸は音圧レベルの差(dB)横軸は周波数(kHz)です。正しくは、個の差は出ないはずですが、やはり反射や回折の影響で周波数に依存した音圧の差が僅かながら生じています。

6.

おわりに

以上、音響インテンシティプローブSI-31について簡単に紹介させていただきました。この製品は、当社で製造されておりますSI-21・SI-22・SI-41の後継機種として位置付けられており、現在2チャンネルFFT分析器SA-73をご使用の方は、そのまま接続してお使いになることができます。また、1/Nオクターブ実時間分析器SA-26をご使用の方も、サウンドインテンシティ測定用のボードとソフト(オプション)を備えることにより使用が可能となります。

7. 参考文献

1) 曲木征郎:"騒音・振動解析装置SA-73"、小林理研ニュース、No.3、p.9(1983)

2)小白井敏明:"音響インテンシティ法による応用計測例"、小林理研ニュース、No.6、p.10(1984)