|

1990/7

No.29 |

1. 残響室・拡散音場・吸音率 | 2. HENRICIの回転ガラス球式波形解析器 | 3. 小型グローエンジンを用いたフィールド実験用点音源の試作 | 4. 音響インテンシティローブ SI-31 |

騒音振動第二研究室 平 尾 善 裕

大空を舞うエアプレーン、爆音と共に駆けるレーシングマシン、都市近郊においても、これらの発する音を聞くことができる。小型のエンジンを搭載し、遠隔操縦によって動く、いわゆるラジコン飛行機、ラジコンカーである。無論それらは趣味の域を脱するものではないが、それを理解しない者にとっては不快極まる大きな音を出す「おもちゃ」に過ぎないであろう。

我々にとって、時にこのような音が格好の実験道具となることがある。「コンパクトで何処へでも持ち出せてしかもAC電源を必要としない大音量の無指向性音源になるかも知れない。」そんな「いたずら心」がきっかけで今回の試作となった。

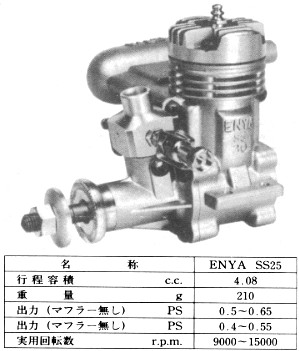

音源には、模型飛行機用のENYA SS25と呼ばれる空冷単気筒2サイクルエンジンを用いた(写真1)。これはメチルアルコールやニトロメタンなどの混合油を燃料とする、キャブレター(気化器)、マフラー(消音器)を一体化した手の平に乗る程の大きさのエンジンである。排気量で言えば5ccにも満たないものだが、大人程もある模型飛行機を悠々と大空に舞い上がらせるほどの馬力を持っている。

|

|

写真1 音源に使用した模型飛行機用エンジン

|

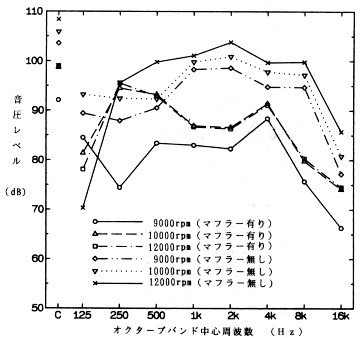

音源としての性能はエンジンが十分安定した稼働状態の距離1mの音圧レベルでマフラー装着時に99dB、未装着時で108dB(いずれも12000RPM)であった。

エンジン回転数によってパワーレベルをコントロールすることもできるが、十分な時間安定した音を得るには10000〜13000RPMでの稼働が最適のようである。一例として250ccの燃料タンクを使用した場合で約30分間、燃料が尽きるまで安定した音圧レベルでの稼働が可能だった。

周波数特性はエンジン回転数を基本周波数(例えば12000RPMで200Hz)としてその高調波成分で成り立っており、広帯域雑音と言うよりは、多数の純音性の音で構成されているといったものである。そのため、やはりエンジン回転数に左右され、高回転時には125Hz以下でパワー不足となる。周波数特性が重要視されるような場合にはマフラーを取り外し、高音域まで十分な音量が得られる状態での使用が最適と思われる。(図1)。マフラー未装着での周波数特性は、大型のラウドスピーカーにも引けを取らないと言えよう。

|

|

図1 音源から距離1m点での周波数特性

|

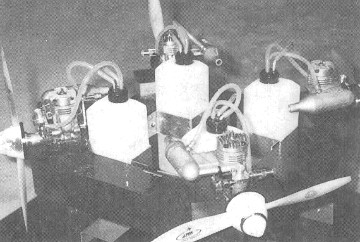

しかし、エンジンの構造上プロペラによる冷却を必要とするため、それによる風やマフラーの向きなどでそのままでは無指向性音源には成り得ないことは容易に察せられた。そこで、複数個の音源を組み合わせることで無指向性に近づけようと考えた。試作として4機のエンジンを一辺30cmの正方形の頂点にお互いに背を向けるように配してみた(写真2)。

|

|

写真2 フィールド実験用点音源−試作機

|

ここで、複数個のエンジンを稼働した場合にそれぞれの出力(回転数)を何処まで正確に調整することが出来るかが問題となる。一機での稼働の場合は、その基本周波数をスペクトルアナライザで見つけてやれば簡単だが、複数個の場合個々のエンジンの出力を把握しておかなければならない。今回はプロペラに取りつけた磁石片と電話機のコイルを使って周波数カウンタで個々のエンジン回転数を読み取ってみた。この方法はかなり正確に回転数を知ることができるが、実際にフィールドで音源として使用する場合には少々手軽さに欠け、工夫が必要であろう。

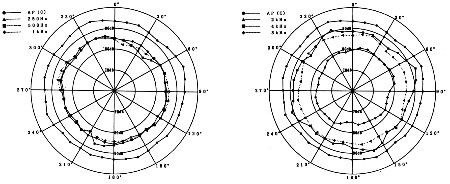

マフラーを装着した状態で12000RPMでの4機同時稼働時の簡単な指向特性(音源から4m)を図2に示す。

全帯域音圧レベルでは無指向性の点音源として十分な特性を持っていると言えよう。しかし、オクターブバンド別の特性では若干の偏りがあり、4kHz、8kHzの高音域では十分とは言えない。特に4kHzで偏りが大きく、高音域はマフラーの吹き出し口の向きで指向性が左右されるようである。

また、4機同時稼働しているためにプロペラが起こす冷却のための風がぶつかり合い、指向性に少なからず影響していると思われる。プロペラ冷却にかわるエンジンの冷却方法を採用すれば、より無指向性に近づけることも可能であろう。

屋外での実験に大型のラウドスピーカやパワーアンプを持ち出し、しかもAC電源を確保することは、それだけで大変な面があった。今回の試作音源は、手軽に使用できてハイパワーという点では、一応の目的は達成していると考えている。今後細かな問題点を解決していけばさまざまなフィールド実験に使用できる可能性があると思われる。