|

1990/4

No.28 |

1. 創立50周年を迎えて | 2. 標準周波数レコード盤 | 3. ACFTD校正液について | 4. 音響測定器に関する規格の動向 |

所 長 山 下 充 康

前回の蝋管式エジソン蓄音機に続いて今回は古いレコード盤を登場させることにした。

黄色に変色した粗末な紙のカバーに一枚づつ収められたSPレコード盤が残されている。カバーの一部に新譜洋楽盤の宣伝が印刷されていて、ハイフェッツ、トスカニーニ、ストコフスキー、ルービンシュタイン、パデレフスキー、シャリアピン等の伝説的な演奏家の名前が見られることから推測すると昭和20年代の品物であろう。レコード盤と言っても実験室に保管されていたものだから、唱歌や楽隊が録音されているような音盤ではない。

中央に貼られた丸いラベルには

Frequency Records(標準周波数レコード)

と記されている。

以前ここで紹介したサウンドボックスの記事(小林理研ニュースNo.25)の中で、周波数特性を測定するのに「周波数レコード」が使用されたことを述べた。何度も繰り返して実験している内にレコード盤がすり切れて音が変わってしまうという苦労話を五十嵐先生が語っておられたが、その折りに使われた周波数レコードと同種の物であるらしく、同じ物が何枚も見つかった。おそらく、すり切れてしまったら使い物にならないので、使い捨ての消耗品だったのかもしれない。

これらの標準周波数レコードは完全な新品らしくルーペで覗いた限りでは音溝の中は埃も無く、溝は全く歪んでいない。

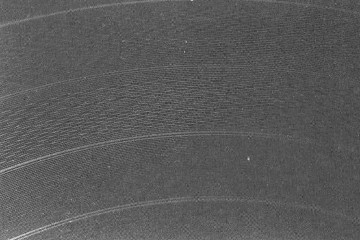

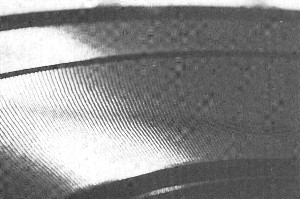

図−1に示すラベルの貼られた面には30Hzから10,000Hzまで連続的に変化する正弦波信号が録音されており、レコード面に刻まれた正弦波が規則的な模様を浮き上がらせている。このレコードを太陽の光にかざした時、音溝が造り出す規則的なパターンは織物の模様に似て、美術品を見るようである。(図−2参照)。この当時のレコード盤は音溝の刻み方が盤面に平行で、針を左右に振動させるようになっているので、そのままの波形を見ることが出来る。(蝋管式蓄音機のドラムでは溝の深さ方向に刻まれていた。)

再生時のター ンテーブルの回転数は78RPMと規定されている。

|

|

図−1

|

|

|

図−2

|

図−3はB面のラベルであるが、この面は内外二段に別れていて、外側と内側とに周波数の異なる正弦波信号が刻まれている。78RPMの回転では1,000Hzと2,300Hz、33 1/3RPMでは433Hzと1,000Hzの純音が得られるように回転数を変えることにより4種類の純音を再生する工夫がなされている。

|

|

|

|

図−3

|

|

標準周波数レコードに添えられていた

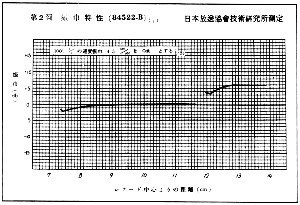

振幅特性のグラフ |

|

|

|

|

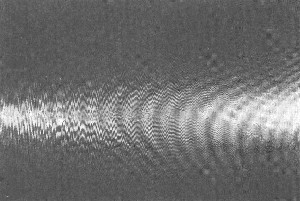

写真 音溝の作り出す干渉縞

|

||

普通のレコード盤は外側から内側に向かって針が送られるようになっているが、何故かこのレコード盤は両面とも内側に針を落として再生するように溝が切られている。つまり溝の渦巻き方向が一般のレコード盤とは逆である。その方が都合の良い何かしらの理由があったのだろうが、"Start

from Inside"とされている意味が今一つ解りかねている。

10,000Hzまでが収録されているA面には、"Highest Frequency on Outside"と添え書きされている。高い周波数を再生するためには速い円周速度が要求されたので最も外側の溝を利用したものと考えられる。逆に低い周波数には大きな振幅を得やすい中心近くが割り当てられている。しかし、昭和20年代の蓄音機がどの程度の高音域まで再生し得たのかが気に掛る。ちなみに日本で初めてレコード盤のJIS規格が制定され、周波数特性が規定されたのは昭和31年11月である。

もう一枚、図−3のレコード"Heultonfrequenzen"、すなわち震音(Warbling-tone)を録音したものである。

A面には800〜60Hz,B面には6,000〜1,000Hzの震音が各々8トラックに区切られて録音されている。周波数によって速度振幅を75mm/secと19mm/secとに使い分けているが、どれもほぼ15Hzで震わせていることと、周波数変化が7%程度であることが明記されている。

これらの標準レコードは蓄音機の回転むらの検査、ピンクアンプ特性試験などに使われることが多く、その後LPレコードの時代にも多数が生産された。

今日のように安定した音響発振機器が無い時代に、一定の純音、或いは連続的に周波数の変化する純音、さらには様々な周波数の震音を手軽に得ることは困難であった。そんな中で厳密に規定された音が録音されている標準レコードは、オーディオ関係ばかりでなく音響実験に多様な形で利用されたに違いない。実験を繰り返しているとすり切れてしまったり、レコード針を交換する手間には悩まされたろうが、共鳴周波数の検出、定在波の観測、室内音場特性の把握などに使用する音源信号としておそらく、大いに便利なものであったものと思われる。

実験用音源として使われていた音叉やオルガンパイプなどが骨董品コレクションとして残されているが(これらについては以前この紙上で紹介した)、これらの古びたレコード盤も蓄音機のターンテーブルに乗せられ、回転しながら研究者の耳をそばだたせていたことだろう。終戦直後の物資不足の時代に活躍した貴重な実験機器の一つである。