<骨董品シリーズ その1>

レイリー・ディスクと石英の糸

レイリー・ディスクと石英の糸

筆箱にしては少し長い寸法の木箱がある。何やら英文の印刷された黒ずんだ紙のレッテルが貼り付けてあって、《OPEN WITH GREAT CARE》, 《VORSICHITIG ZUÖFFNEN》と大書されている。内容物は《QUARTZ FIBERS》、つまり「石英の糸」で英国製である。蓋に打ち付けてある釘は赤く錆び、レッテルの一部は欠損しているが、どうやら30cmの長さの石英の糸が6本入っているらしいと読み取ってぺーパーナイフの先端を蓋の縁に差し込んでおそるおそるこじ開けてみた。写真〔A〕がその外観である。

|

|

写真〔A〕石英の糸が納められている木箱

|

何も入っていない空箱……それが第一印象であった。しかし陽に透かすようにして目を凝らすとクモの糸のような6条のキラキラと輝いた光が目に入った。レッテルには、「細めに開けたる引き出しに見られるごとき暗き背景の条件下で取り扱うべし。さもなくば糸を十分に見ることあらず。」と記述されている。

表記されている用途は《GALVANOMETER SUSPENSIONS》、すなわち検流計の可動部を吊すのに使用するファイバーである。石英の糸は弾性履歴が少なく化学的にも安定しており、長時間使用しても伸び縮みが僅かなために一時期物理実験ではしばしば利用されていた。太さは数ミクロンであろう。不用意に見たのではこの細い糸の存在を認めることは困難である。「細心の注意を以て開くべし」と明記されている蓋の文字の意味が納得出来る。

この木箱と対になっているかのようにもう一つの細長い木箱がある。写真〔B〕に内容を示す。いかにも大切に取り扱われねばならないかのように、黒いらしゃ紙に透明の小さな円盤が行儀良く並べられてワックスで固定されている。この小さな円盤が音響学の分野における大先輩の方々の実験苦労話に必ずと言えるほどに登場する「レイリー・ディスク」である。

|

|

写真〔B〕 レイリーデイスクの納められている木箱

|

レイリー・ディスクは19世紀末以来、音響計測器として広範囲に利用されて来たが電気音響技術の発達によって今では伝説的な存在になっているものの、音響計測装置として極めて簡単で妥当性の高いメカニズムであることから実用性はともかくとして実験装置としての見事さには感服せざるを得ないように思う。

名著《Theory of Sound》を著したLoad Rayleigh(1842~1919)の名に由来して、レイリー盤とかレーレー盤とも呼ばれている。

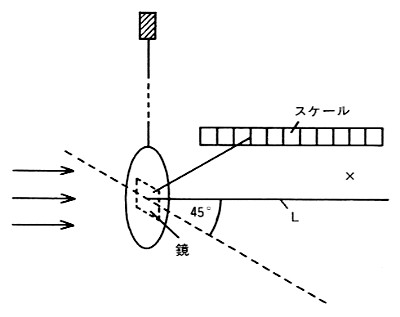

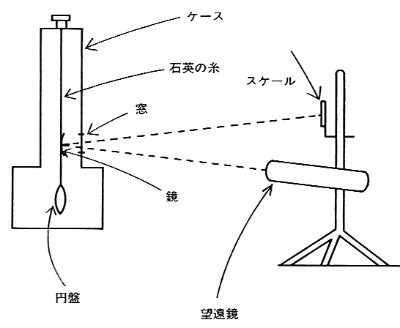

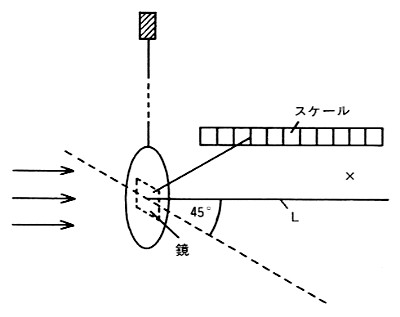

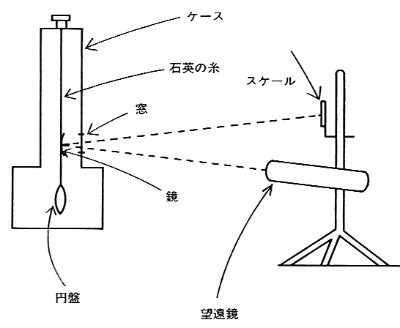

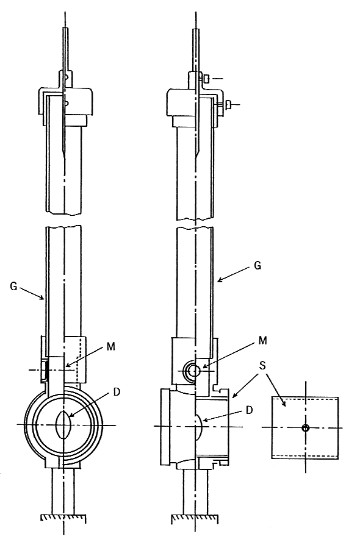

レイリー盤は「定状態における粒子速度の振幅の測定」に用いられた。当時の音響実験のテキストによれば「レイリー盤とは、図〔C〕に示すごとく直径数ミリの薄き円盤S(例えば雲母板)を極めて細き糸F(主として石英糸)にて吊したものである。今この円盤に音波が到来するとき、円盤の面は音波による粒子運動の作用により伝搬方向に垂直たらむとして糸がねじれる。故に始めに円盤の面を音波の伝搬方向に対して45度の傾きをなさしめておき、音波が到来したときのねじれの角度を観測すればこれによって音の強さを比較することができる。ただし、ねじれの角度は円盤(S)または吊り糸(F)に小鏡を貼付し尺度及び望遠鏡を用いてこれを測る(図〔D〕参照。)…」と述べられている。

|

|

図〔C〕

|

| |

|

|

図〔D〕

|

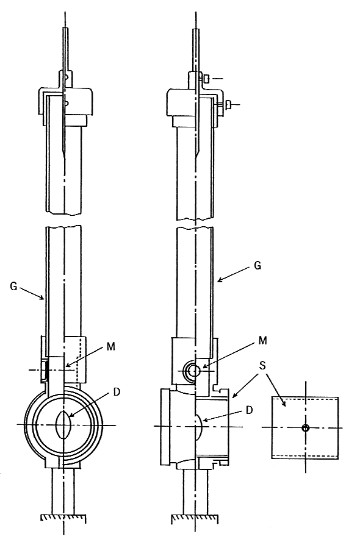

前述の木箱に収められた石英の糸と小さな円盤はレイリー盤による計測装置の重要部品であったわけである。スケールと望遠鏡や吊るしたレイリー盤を覆うケースなど(図〔E〕)を探しているがどこへ消えたものやら見当たらない。

|

|

図〔E〕

|

粒子速度の絶対値を直接計測するレイリー盤の理論はケーニッヒによって究明され(1891年)、それを受けてツェルノウが実用的な計測手法を導いている(1908年)。すなわち、圧力と粒子速度との位相が同一である平面波が存在する場合、円盤(レイリー盤)に働く回転モーメントMは次式によって与えられる。

ただしρは空気の密度、αは盤の半径、υは空気分子の速度振幅、θは盤の法線に対する音の伝搬方向の角度で回転モーメントMが粒子速度υ2に比例することから、υ2に比例する音の強さをMの馴測によって知ることができる。

電気的な計測技術に頼っている今日、古典的とさえ思える力学法則を利用したレイリー盤の考え方を振り返ると、われわれがどこかに置き忘れて来た物理現象の基本的なとらまえ姿勢を感じるような気がする。

小さな雲母の円盤をミクロンオーダーの石英糸にぶら下げるのにどんなに苦労をしたか、吊り下げたレイリー盤の揺れが落ち着くまでの待ち時間をどんなにいらいらしながら過ごしたか、ブンゼンバーナで自作した石英ガラスの糸が炎に飛ばされて空中を漂うのを追い掛けたり、捕まえたり、……おそらく大先輩の先生方は今日では想像することの出来ないような苦心の伴う実験を繰り返されたことであろう。

自然科学の中にあって音響学が形を成してきた19世紀末に重要な礎を築いたLoad Rayleigh卿とその著書《Theory of Sound》をひもときながら、古ぼけた木箱の中に眠る雲母の円盤や石英の糸が語る先人たちの業績の数々を思い起こしている。

-先頭へ戻る-