|

2025/ 7

No.169 |

1. 巻頭言 | 2. 騒音測定・屋外伝搬実験へのIoT の活用 | 3. ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-52A | ||||

|

|

|||||||

<研究紹介>

![]() 騒音測定・屋外伝搬実験へのIoT の活用

騒音測定・屋外伝搬実験へのIoT の活用

騒音振動研究室 甲 田 俊 介、横 田 考 俊

1.はじめに

環境モニタリングの分野においてIoT の活用が進められている。我々も、騒音計等をIoT 対応にして多点時刻同期計測や長期間にわたる伝搬実験等に活用してきた[1, 2]。IoT の活用により、計測データの「遠隔モニタリング」や計測機器の「遠隔操作」が可能となり、測定点に人を配置する必要がなくなることで、測定点の多点配置や長期間の連続測定が可能となる。ここでは、これまでに開発・運用してきた計測システムについて紹介する。

2.IoT を活用した測定システムの変遷

2.1 ハードウェア関連

IoT を活用した計測システムのハードウェア構成は、その開発時期により大きく3つに分かれる。各測定点において騒音計をノートPC に接続してIoT 対応化を図った第1期、ノートPC をシングルボードコンピュータ(SBC)に置き換えた第2期、複数の計測器(センサ)をIoT の活用により連携させてシステム化した第3期(現在)である。

2000 年代後半から2010 年代前半に「ネットブック」と呼ばれる安価なノートPC が普及した。これを機に、USBドングルのモバイル通信デバイスをネットブックに接続し、騒音計で取得したデータをサーバーで集約するシステムの開発を始めた(第1期)[3]。この時期は、データ通信にかかるコストが高額であり、データ集約のためのサーバーも自前で構築、維持管理する必要があった。また、ネットブックを屋外で終日使用するためには大容量のカーバッテリ等が必要であった。そのため、システムを現場で運用するには、非常に多くの労力を要した。

2014 年からネットブックに代わりSBC の Raspberry Pi を用いたシステム構築および運用を開始した(第2期)[1]。これにより、必要な電源容量が大幅に削減され、当時普及し始めていたリチウムイオンバッテリを用いることで、屋外においてシステムの実用的な運用が可能となった。また、同時期に新しい騒音計(NL-62)の導入を開始し、騒音計からデータを取得するだけでなく、遠隔操作をする機能の開発を開始した。その後、Raspberry Pi の普及に伴い、専用の各種ハードウェアの開発・販売が広く行われるようになった。電源管理用モジュール(slee-Pi)やデータ通信用モジュール(3GPi / 4GPi)の導入により、SBC を介した計測機器の制御だけでなく、SBC そのものの遠隔あるいはスケジューリング制御が可能となり、システム構築・運用において大きな転機となった。加えて、IoT の普及に伴い、それに対応したデータ通信サービスも広く展開され、比較的低コストで通信が行える環境へと変化した。

SBC を介して各種の計測器がインターネットに接続可能となったことにより、複数のセンサを組み合わせた長期間測定システムの開発・運用が可能となった(第3期)。現在は、1台のSBC に複数のセンサ(カメラ、GPS、気象センサ、土壌水分計等)を接続して多機能化し、多地点に配置してデータをサーバーに集約するシステムや、各センサにSBC を接続してセンサノードとし、各ノードからのデータをサーバー側で時刻同期させて集約し、1つのシステムとして機能させる測定システムの開発を行っている。

2.2 ソフトウェア関連

ネットブックを利用した第1期は、騒音計との通信に必要なプログラムやサーバー(Windows Server)上で必要なプログラム(UDP 通信、データ処理、グラフ化等)はVisual Basic で開発した。集約されたデータはサーバー上で可視化等の処理を行い、管理者がリモートデスクトップ等でサーバーに直接ログインすることで遠隔モニタリングを可能とした。この方式では、サーバー上で処理された結果を複数人で同時に確認することはできなかった。

第2期以降は、主にPython を用い、既存のフレームワークやオープンソースツールも活用しながらプログラムの開発を行っている。Virtual Private Server(VPS)を利用して web サーバー(nginx)を立ち上げ、センサノードとUDP 通信でデータ集約や機器制御を行う。サーバーに集約されたデータは時刻同期してファイルあるいはデータベース(InfluxDB)に保存される。データのモニタリングやセンサノードの制御は、HTTPS 通信により、任意のデバイスからweb ブラウザを介してweb アプリケーション(HTML、JavaScript で作成。Grafana等を利用)で行う。

3.IoT を適用した測定システムの開発・運用例

3.1 簡易な多点騒音モニタリングシステムの例

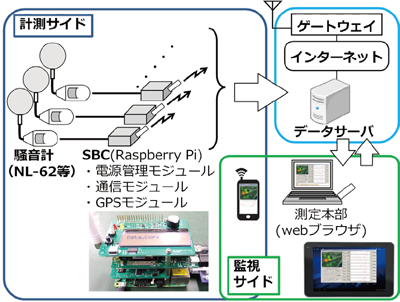

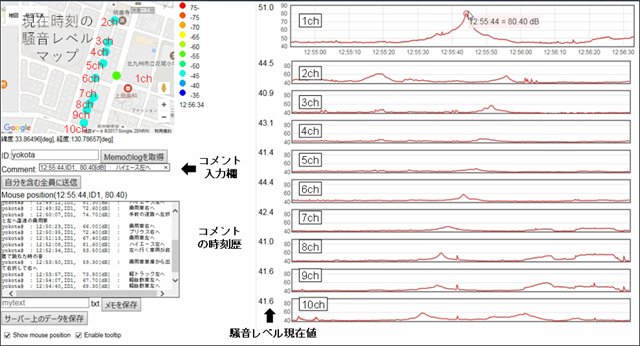

騒音計をSBC に接続して1つのセンサノードとして対象エリア内に多数配置する多点騒音モニタリングシステムの概要を図1に示す(第2期)[1]。SBC には通信モジュール、電源管理モジュール、GPS 等を搭載した。各点のSBC は、GPS で取得した時刻あるいはインターネット上のタイムサーバーを参照することで時刻同期が行われ、SBC を通じて騒音計の時刻合わせが行われる。騒音計から出力される100 ms 毎の1/3 オクターブバンド音圧レベルをSBC で受け取りサーバーに転送する。システム管理者および測定員はweb ブラウザを介してデータのモニタリング(可視化)を行うとともに(図2参照)、機器制御の命令を入力・送信する。現場の状況等は、チャット機能を用いてリアルタイムに全測定員で共有する。

3.2 長期騒音モニタリングシステムの例

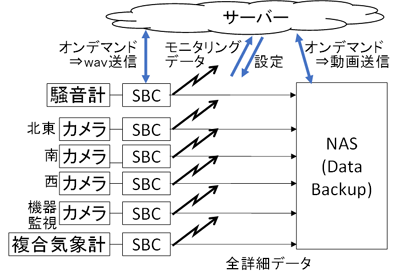

長期間(1年)に渡り騒音モニタリングを実施したシステムの概要を図3に示す。騒音計の他に、複合気象計および周囲の状況を把握するための3方向に向けたカメラと計測機器を監視するカメラの計4台をそれぞれSBC に接続し、複数のセンサノードを組み合わせて1つのシステムを構築した。このシステムでは騒音計から100 ms 毎の1/3オクターブバンドの音圧レベルを収集するとともに、オンデマンドで騒音計のAC 出力の音を遠隔地から聴取できる機能を実装した。カメラ画像については、AI による物体検出、識別、追跡等(YOLOX、DeepSORT 使用)の機能追加の検討を継続して行っている。

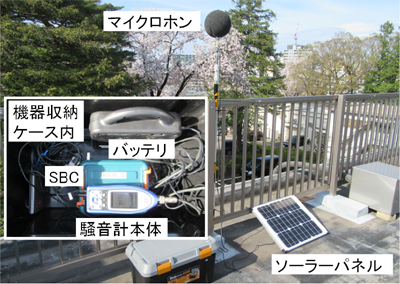

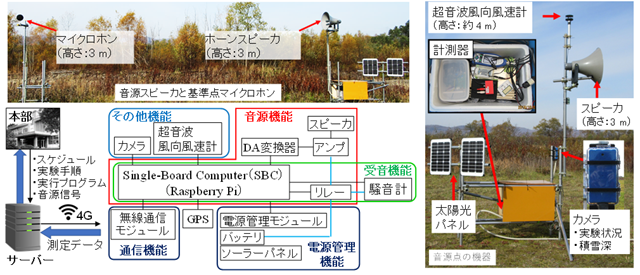

インパルス応答自動計測システムを用いて北海道の滑空場において音響伝搬実験を2年半に渡り実施した[2]。システムの概要及び機器の状況を図5に示す。全ての機器は各点の太陽光発電で充電されたバッテリから電源供給を受けて稼働する。これらの機器を滑空場の滑走路に沿って150 m 間隔で配置し、平日に毎日、伝搬実験を実施した。

音源および受音の各機能は、それぞれ時刻タイマーの設定に基づき独立して稼働する。音源機能は、設定時刻に起動し、TSP(Time Stretched Pulse)信号を指定の回数再生して機能を停止する。受音機能は、設定時間に起動して指定の時間長録音を行う。録音停止後、データをサーバーへ送信した後、機能を停止する。また、気象計やカメラも組み込み、実験時の気象データ取得や実験時の状況および積雪深の撮影を行った。実験時の各点の音圧レベルやカメラ画像は、web ブラウザでリアルタイムに本部から監視を可能とした。

4.おわりに

この10 年余りで、IoT を活用することで多点騒音モニタリングや長期無人測定等を行うシステムが比較的簡単に構築可能となった。しかしながらシステムを安定して稼働させるためには、プログラムでの例外処理や測定現場で発生しうるトラブルを想定した事前対応など、ソフトおよびハードの両面での工夫が極めて重要である。この対応力は、多様な現場におけるシステム構築および運用を通じて得られたノウハウの蓄積によって培われるものと考えられる。IoT に関連する機能やサービスは、セキュリティ対策を含め、目まぐるしい速さで更新が行われる。そのため、構築した計測システムの機能を維持するためには、継続的なアップデートが必須となる。これらの保守作業をいかに簡便かつ効率的に実施できるかが、システム開発・運用における重要な視点の一つである。

謝 辞

IoT を活用した測定システムの開発は、常にその時々の測定ニーズに応じて検討・推進してまいりました。開発の契機となる検討課題をご提供いただきました宇宙航空研究開発機構(JAXA)、リオン株式会社、ならびに九州大学穴井研究室の関係各位に、心より御礼申し上げます。また、Raspberry Pi を用いたシステム開発に関して多岐にわたるご助言とご支援を賜りましたメカトラックス株式会社に深く感謝申し上げます。

[1] 風間他,“ 騒音計へのIoT の適用と多点同期測定の事例,” 騒音制御42 巻,1 号, pp. 24-27 (2018)

[2] 横田他,“屋外音響伝搬に及ぼす地表面と気象の影響に関するフィールド実験-インパルス応答自動計測システムを用いた長期間データ収集- ,”音講論集,pp. 371-374 (2019.9).

[3] T. Yokota et al.“, Visualization of meteorological effects on aircraft noise propagation based on GPS-synchronized multipoint measurement,” Proc. Inter-noise 2012, pp. 5563-5569 (2012).

[4] 横田他,“リアルタイム音源識別を用いた簡易な多点騒音モニタリング,” 日本騒音制御工学会研究発表会講演論文集,pp. 107-108 (2023.11).