|

2024/ 4

No.164 |

1. 巻頭言 | 2. 接着方法によるせっこうボード二重壁の遮音性能の変化 | 3. ヒアラブルウェア「ASMOLA」 | ||||

|

|

|||||||

<技術報告>

![]() ヒアラブルウェア「ASMOLA」

ヒアラブルウェア「ASMOLA」

リオン株式会社 技術開発センター 菅 原 鈴 子

1.はじめに

ASMOLA(アスモラ)とは、健聴者および聞こえにくい場面が時々ある方を対象としたヒアラブルウェアである。このデバイスには、信号処理によって外音を聞きやすくする「空間ヒアスルー」と、音楽再生などの「ストリーミング」の二つのモードを搭載している。補聴器メーカであるリオンにとって初めての非医療機器の集音デバイスとして2023 年6月から11 月にかけてクラウドファンディングを実施した。本稿では、この製品の開発背景や特徴についての紹介をする。

2. 開発背景

世界の難聴者は2021 年時点で約15 億人と推定され、その数は増加傾向にあり、2050 年には25 億人に達すると予測されている[1]。この国際的な問題に対処が求められる中、日本において難聴を自覚する方への補聴器の普及率は約15%であり、そのうち両耳での装用率は約43%と非常に低い状態にあり、これが課題となっている[2]。

この低い普給率の要因の一つに、補聴器が一般的に高齢者向けのものとして認識され、抵抗感を感じる方が少なくないことが挙げられる。このようなハードル(抵抗感)を下げるデバイスを、補聴器をまだ使用していないが聞こえに困る場面がある方に届けたい、そしてアタリマエノキコエを体感して欲しい、こうした思いから両耳ヒアラブルデバイスの開発プロジェクトは始動した。

3. 特徴

ASMOLA には大きく4つの特徴がある。

3.1 スタイリッシュで使いやすいデバイスとスマートフォンアプリ

図1にASMOLA 本体の外観を示す。イヤバズ部(耳穴に装着する部分)はリオンの原点であるロッシェル塩をモチーフにデザインされている。色味はマットな黒で統一し、シャープな印象を意図した。両耳を繋ぐケーブルがあることによって、一般的なTWS(True Wireless Stereo,完全ワイヤレス接続をするイヤホン)にないメリットがいくつかある。まず、ケーブルには大きくわかりやすいボタンのあるリモコンが付いており、電源とボリュームの操作が可能である.また給電はリモコン部でUSB Type-C ケーブルによって行い、給電中でも使用することが可能である。さらに、耳から外れてしまった場合もケーブルでつながっていることによって紛失の心配が少なくなる。

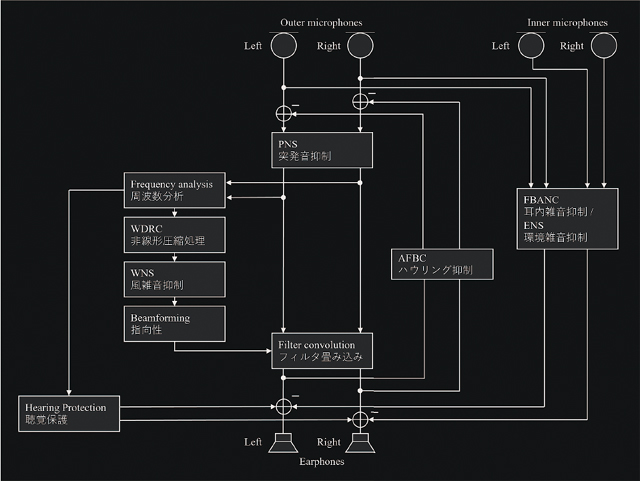

前述の通り、アプリを介して聞こえを助ける機能を活用できる。一般的な補聴器/ 集音器では、両耳が独立してそれぞれの処理を行っている。一方ASMOLAでは、両耳を繋ぐケーブルを介して両耳信号をやり取りすることで実現した、両耳信号処理機能(風雑音抑制、突発音抑制、指向性が該当)が組み込まれている。図3に信号処理ブロック図を示す。この両耳信号処理機能により音の方向感や空間情報を保持し、より自然な聞こえを実現できている。

例えば、指向性には最小分散無歪応答法(Minimum Variance Distortionless Response; MVDR[3])が採用されている。このアルゴリズムは、従来の補聴器に搭載されてきた delay and sum 方式(遅延和法、モノラル信号抽出で低域の感度低下が起こる)とは異なり、目的音源を歪ませず且つ、ステレオ信号として抽出できる特徴がある。今回はリアルタイム処理を実現するために、右前方あるいは左前方に目的音源があるという仮定の下にフィルタの設計を行っている。騒がしい居酒屋などの環境で、相手の声が聴きづらい場合などに活用してもらうことを狙っている。

多くの補聴器は、一人ひとりの聴力を測定し、聞こえに合わせた調整を病院や専門の販売店で行う必要がある。さらに、1回の調整ではなく、時間をかけて段階的に調整をしていくことによって快適な聞こえが得られるというのが一般的である。ASMOLA では、簡易的ではあるがアプリを通じてこの測定および調整を再現している。

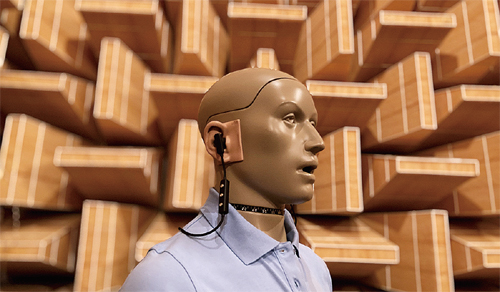

アプリ内には,聞こえのチェックとその結果に基づくパラメタ最適化(パーソナライズ)のシステムが搭載されている。左右それぞれの4つの周波数帯域、計8点での聞こえのチェックの結果から、パーソナライズが行われる。チェックにかかる時間は数分程度で気軽に実施可能である。なるべく時間をかけずにチェックが行えるように、徐々に小さくなっていく測定音がいくつまで聞こえたかを数える方式をとっている。測定音の音圧は、聴力検査の装置(オージオメータ AA-H1、リオン社製)とのレベル差を被験者実験によって確認し同等の結果となるように決定している。図4に測定風景を示す。

3.4 騒音性難聴の予防

長時間、長期間にわたりA特性音圧レベル85 dB 以上の騒音に暴露され続けると、騒音性難聴になる可能性が高まることが知られている[4]。予防のためには、騒がしい音環境を避けて生活することが望ましいが、普段の騒音レベルがどの程度かを把握する機会はなかなか無い。そこで、アプリ画面上にユーザがリアルタイムで騒音レベルを確認できる機能を提供している。加えて、騒音レベルを監視するだけでなく、難聴リスクのある大きな音に対してはそれ以上の増幅を制限する難聴予防の機能も備えている。加齢による聴力の低下を避けることは難しいが、これらの機能によって聞こえに関する困りごとが緩和されることを期待している。

4.クラウドファンディング

なぜ製品としての発売でなく、クラウドファンディングを選択したのか。会社が経営苦... という訳ではなく市場調査を目的とした選択であった。ASMOLA は、リオンとして初の非医療機器かつ難聴者を対象としないヒアラブルウェアである。この新しいコンセプトに対してどのくらい市場に受け入れられるか、提供価格も含め調査するためクラウドファンディングを実施した。一般的に補聴器は高価であり、それは補聴器普及率の低さの要因の一つとして考えられている。一方で、ASMOLA は、補聴器とは異なりワイヤレスイヤホンに近い価格帯である。そのため、難聴と診断されていないが聞こえに困る場面が時々ある方が、比較的気軽に快適な聞こえを得られるエントリーデバイス候補となりえる。

図5にクラウドファンディング中の活動の様子を示す。結果として、5か月にわたる実施の中で941 名もの方々からご支援をいただき、製品に対する需要があることを確認できた。大変ありがたいことに、支援いただいた方々からは多くのフィードバックも寄せられている。今回得た情報と経験を、今後の製品開発に有益に活かしていきたいと考えている。

5.終わりに

ASMOLA はワイヤレスイヤホンのようなデザインと性能を有したうえで、聞こえを助ける機能のあるヒアラブルウェアである。当たり前に聞こえることの大切さを実感していただくことで、難聴と診断された際の補聴器装用に対するハードルが少しでも低くなる、その助けとなれば心から嬉しい。

参考資料

[1] World report on hearing, WHO, 2021

[2] 一般社団法人 日本補聴器工業会 Japan Trak, 2022

[3] Nobuhiko Hiruma, Yoh-ichi Fujisaka, Yoshitaka Murayama, "Low-Latency Real-Time Binaural MVDR-IC for Hearing Assistance Device," The international Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP) Show & Tell Demonstration, 7-13 May 2022

[4] 騒音障害防止のためのガイドライン, 厚生労働省, 令和5年4月改訂