|

2024/ 4

No.164 |

1. 巻頭言 | 2. 接着方法によるせっこうボード二重壁の遮音性能の変化 | 3. ヒアラブルウェア「ASMOLA」 | ||||

|

|

|||||||

<研究紹介>

![]() 接着方法によるせっこうボード二重壁の遮音性能の変化

接着方法によるせっこうボード二重壁の遮音性能の変化

建築音響研究室室長 杉 江 聡

1. はじめに

建物の騒音に関する問題は多岐にわたる。例えば、隣室からの音、上階からの床衝撃音、外部からの道路や鉄道の騒音等である。吸音不足による響きの問題も含めれば、さらに拡がる。特に、マンション等の集合住宅の上下室間や隣室間の騒音問題は、ニュースに取り上げられることもあるので、読者にもよく知るところと思う。

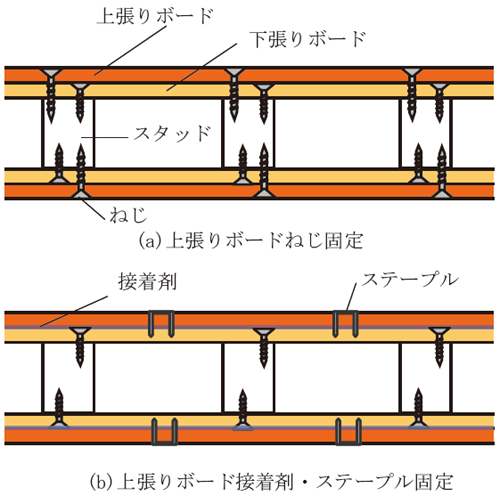

集合住宅においては、高層化に伴い、軽量でかつ高遮音性能の壁が必要になっており、その点においてせっこうボード二重壁は、その両方を兼ね備えた構造である。遮音性能や耐火性能を向上するために、一般的には図1のように、複数枚のせっこうボードを積層することが多い。図1(a) のように上張りボードと下張り面材を共にスタッドにねじや釘で留め付ける場合と、図1(b) のように下張りボードはねじ等でスタッドに留め付け、上張りボードは接着剤とステープルで留め付ける場合がある。後者の場合、施工が迅速に行えるという利点があり、多くの建物で用いられている。

本稿では後者に注目して、ボードを留めつける接着剤という一見たわいのないものによって、せっこうボード二重壁(以下、乾式二重壁と記す)の遮音性能がどのように変化するかを、実測結果を中心に解説する。

2. 養生時間と遮音性能

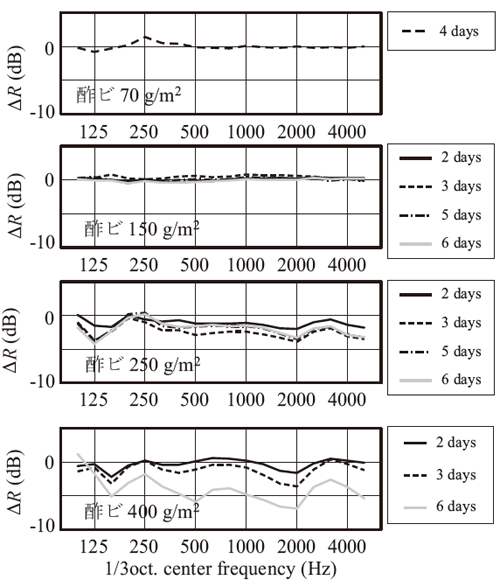

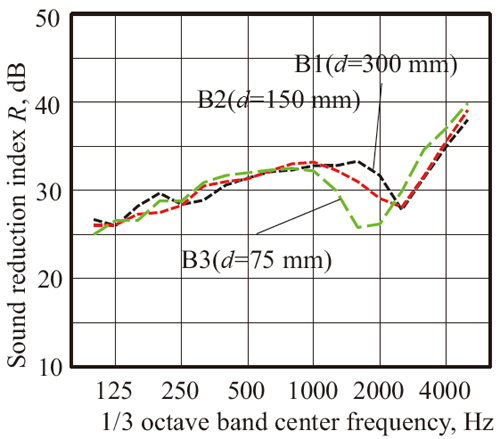

ボードが脱落しない程度であれば、塗布量は10 g/m2 程度で十分である。しかし、界壁(集合住宅において住戸間を仕切る壁)として乾式二重壁を用いる場合、二枚のせっこうボードを貼り合わせる接着剤は100 ~ 200 g/m2 程度用いられることが多い。そこで、接着剤が遮音性能に与える効果を説明するために、施工後からの経過日数(養生時間)によって、音響透過損失の計測結果がどのように変化をするかを図2に示す1)。

接着剤の塗布量が少ない70 g/m2 の場合は施工1日後に対して4日後でも音響透過損失が大きく変化しないことがわかる。しかし、塗布量を400 g/m2 と大きく増加させると、6日後では他に比べてΔR が大きく低下していることがわかる。したがって、面材を貼り合わせる接着剤の塗布方法は、測定周波数全体にわたって遮音性能を変化させる要因となり得ることがわかる。

3. 塗布方法と遮音性能

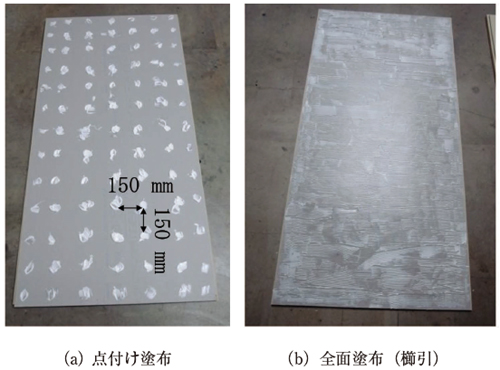

壁を施工する際の一般的な接着剤塗布方法を図3に示す2)。図3(a) に示したのは点付け塗布と呼ばれる方法である。例として、点間隔が150 mm の場合を示したが、この間隔は施工によって変わり、このように碁盤目のように塗布されることは少ない。一方、図3(b)に全面塗布を示した。このように、接着剤に櫛引状に凹凸を付けることもある。

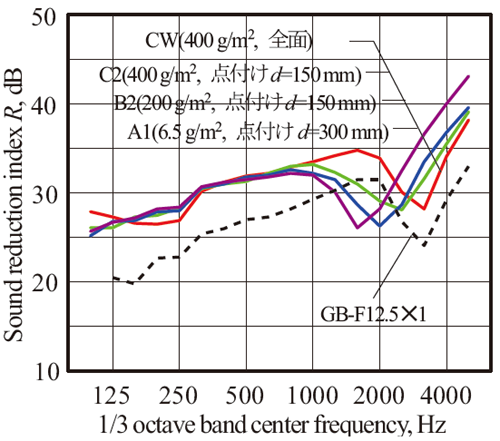

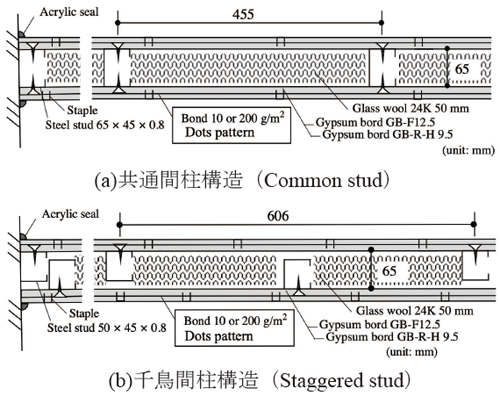

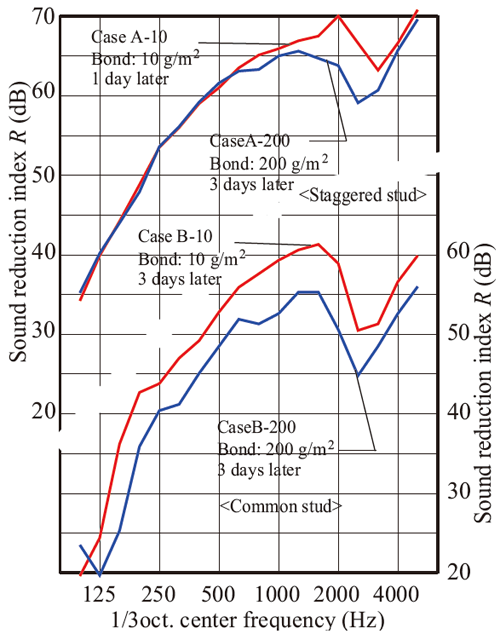

そこで、二重壁を対象とした場合の塗布量と音響透過損失の関係を示す4), 5)。実験に用いた試験体の水平断面図を図6に示す。間柱構造が異なる2つの構造を対象とした。ひとつは、間柱間隔が455 mm の共通間柱構造であり、もう一方は、間柱間隔が303 mm の千鳥間柱構造である。この2つは、間柱構造以外の空気層厚(65 mm)、充填吸音材(グラスウール24 kg/m3、50 mm)及び面材構成(下張り:強化せっこうボード12.5、上張り:普通硬質せっこうボード9.5)は同条件とした。

一方、1章で示した実測例は、千鳥間柱構造に近いものであった。しかし、上記の条件は端部においても異なるスタッドに両面のボードは留め付けているが、実際の構造では端部だけは共通間柱であることが多いために、計測周波数範囲全体で、養生時間による音響透過損失の変化が現れたと考えられる。

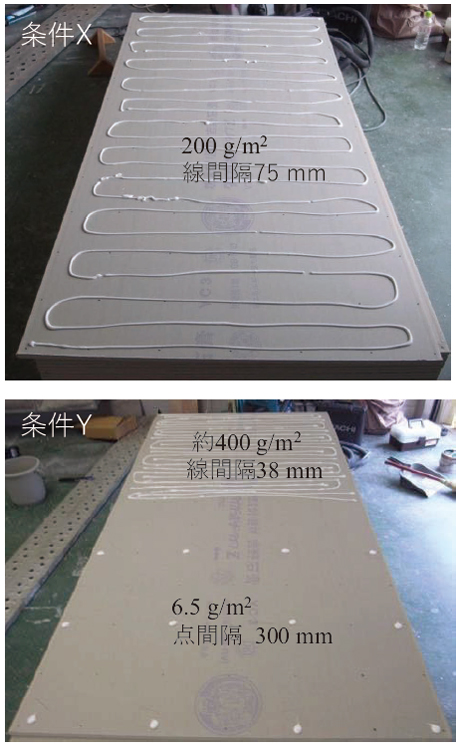

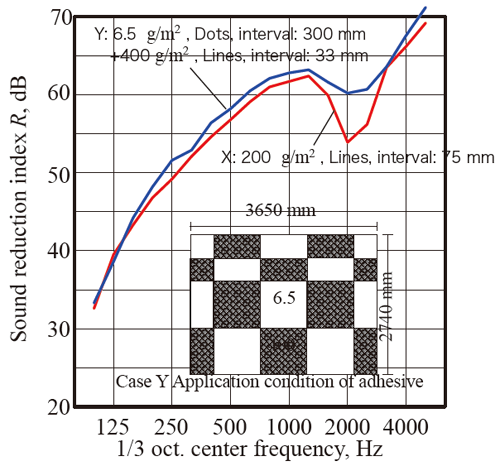

4. 塗布方法による遮音性能の向上

接着剤だけに注目した場合、遮音性能を向上させようとすれば、塗布量を低下させることが最も簡単である。しかし、耐火性能等の理由により塗布量を減らすことができない場合がある。そこで、図8のように、部分毎に塗布方法を違えることにより、コインシデンス現象を抑制し、遮音性能を向上する方法を提案する6)。

5. まとめ

乾式二重壁に用いられている接着剤を用いて、2枚のせっこうボードを貼り合わせた積層板の遮音性能の実測結果を示した。接着剤は、コインシデンス現象が現れる中高音域における遮音性能に大きく影響を与える。その周波数領域において、塗布量の増加または点付け間隔の減少に伴い、遮音性能が低下することがわかった。

接着剤を用いて2枚のせっこうボードを貼り合わせた乾式二重壁の遮音性能の実測結果も示した。千鳥間柱構造に比べ、共通間柱構造の方が、接着材の塗布方法の違いによって、遮音性能が大きく変化することを示した。また、部分毎に塗布方法を変えることによって、遮音性能を向上させることができることも示した。

なお、本稿では、紙面の都合により、現象に対する詳しい考察を記載していない。参考文献 3) も参照されたい。

参考文献

1) 杉江, 吉村, “面材の接着方法が二重壁の遮音性能に与える影響”, 日本音響学会 建築音響研究会資料AA2016-11(2016).

2) 杉江, “中空層内の吸音材・せっこうボードの積層方法が乾式二重壁の遮音性能に与える影響”, 日本音響学会会誌, 78(11), pp.656-661(2022).

3) 杉江,新田,豊田,“接着剤で積層したせっこうボードの遮音性能”, 日本音響学会 建築音響研究会資料AA2021-12(2021).

4) 杉江,吉村,“せっこうボードの積層方法が二重壁の遮音性能に与える影響―積層板の接着方法について―”, 日本音響学会講演論文集, pp.885-886(2015.9).

5) 杉江,吉村,“せっこうボードの積層方法が二重壁の遮音性能に与える影響―その2: 下地構造の影響について―”, 日本音響学会講演論文集, pp.833-834(2016.9).

6) 杉江,豊田,“せっこうボードの積層方法が二重壁の遮音性能に与える影響―その3: 接着剤の塗布方法による遮音性能の向上―”, 日本音響学会講演論文集,pp.615-616(2018.9).