|

2020/1

No.147 |

1. 巻頭言 | 2. ISE 17参加報告 | 3. ICA 2019 | 4. コードレスオージオメータ | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() コードレスオージオメータ

コードレスオージオメータ

リオン株式会社 技術開発センター付 濵 中 諒 一、 石 川 愼 一

1.はじめに

コードレスオージオメータを開発するということは、聴力検査機器用イヤホン(気導受話器、骨導受話器等)を無線化することが前提となる。しかしながら、世界に数多ある聴力検査機メーカーは、基本的にイヤホンメーカーからイヤホンの供給を受けてオージオメータ本体のみを開発/製造しているため、イヤホンメーカーと協力しない限りコードレスオージオメータを開発することはできない。

リオンは、オージオメータ本体とイヤホン(トランスデューサ含む)の両方を半世紀以上にわたって自社開発/製造をしている世界的に稀なメーカーである。リオンだからこそ聴力検査機器用イヤホンを無線化できるという思いで製品開発に踏み切った。

従来のオージオメータは、操作部・イヤホン・応答ボタンを有線ケーブルで繋ぐものであったが、健康診断用オージオメータの新製品であるAA-K1A/K1B(以降、本製品と記載する)において、操作部・イヤホン・応答ボタンを3つのユニットに独立させ、無線化を実現した(図1)。

本稿では、本製品に搭載した無線技術及び新規設計したイヤホンAD-W1 を紹介する。

|

|

図1 AA-K1A の外観

右から操作部、イヤホン【AD-W1】、応答ボタン |

2. 無線技術

本製品に対する要求を実現するためには、無線技術に関して3つの課題があった。

A)健康診断では防音室を用いて聴力検査を行うケースがあり、各ユニットが防音室の内外に分かれても通信可能な仕様であること。

B)民生音響製品で使用される無線ストリーミング方式では、オージオメータに必要な100 dB以上のダイナミックレンジを実現することが出来ない。

C)健康診断では多人数で同時に検査する集団検査があるため、複数のイヤホンを同時に制御すること、応答ボタンは個別に状態検出する必要があること、応答ボタンの検出は30 msのリアルタイム性を持つこと。

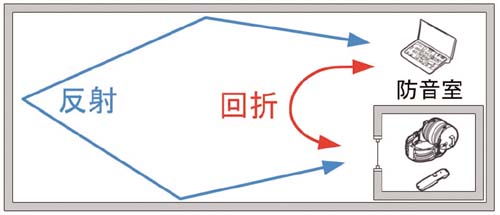

まず課題 A)を解決するため、920 MHz帯通信(ARIB STD-T108)を採用した。聴力検査で使用する防音室は全体を金属で覆われた部屋であり、電波の通過は検者が被検者の様子を見るための小さなガラス窓で行われる。昨今のスマートホンやIoT技術の普及で2.4 GHz帯通信が急速に進化を遂げているが、電波の直線性が高く近接通信に特化しているため、防音室を越えての通信をするには障壁が高かった。一方、920 MHz帯通信は、2.4 GHz 通信と比べて送信する電波の電界強度が高く、周波数が低いため、防音室を設置する部屋の壁、天井、床から反射する電波と、回折によって到達する電波を見越して制御を行うことで、障害物の多い設置環境でも通信を可能にした(図2)。これにより、防音室側面の窓のない箇所に操作部を設置しても、防音室内のイヤホン・応答ボタンと通信が出来るようになった。

|

|

図2 通信の経路

|

課題 B)に対しては、ストリーミング方式を採用せず、100dB以上のダイナミックレンジを持ったオージオメータ回路をイヤホン内部に入るまで小型化を図ることで解決した。具体的には、音源生成、音圧レベルの制御、検査音を出力する低ノイズパワーアンプ回路等を全面的に見直すことで、従来機の基板面積と比較して、約1/22

までに小型化した。

課題 C)に対しては、920 MHz 帯の通信速度であっても要求されるリアルタイム性を有し、かつ複数のイヤホン・応答ボタン間の混信を避ける手段として、イヤホン・応答ボタンごとに送信する時間を予め割り振ることで通信の衝突回避を行う時分割多重方式を用いて、解決

した。このオージオメータ用通信方式については、当社が特許を取得した(特許2126289)。

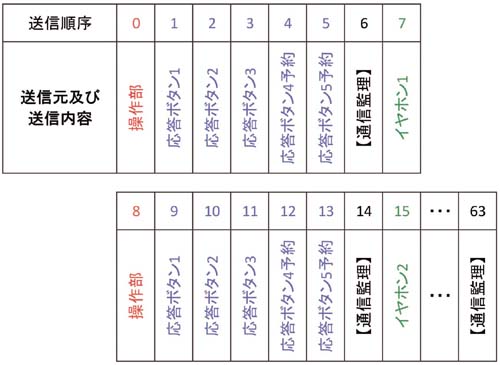

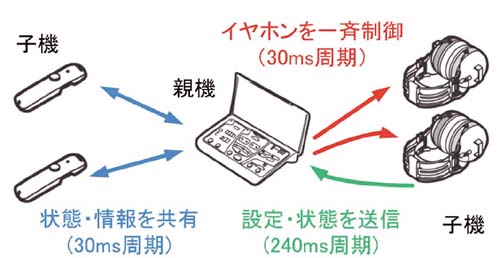

この通信方式では、図3のとおり64段のステップで送 信を定義している。子機であるイヤホン・応答ボタンは、親機である操作部の送信(赤字)により同期し、時分割された順序に従って状態(青字、緑字)を返す(図4)。

各ユニットの送信を240ms(送信順序0 ~ 7、8 ~ 15、 ……、56 ~ 63)周期で繰り返し実行することで、以下の様な動作を実現している。

i. 操作部は、複数のイヤホンに対してばらつき無く音の制御を行い、通信の遅延時間を平準化出来る。

ii. 複数の応答ボタンを無線通信の衝突することなく、操作部は常時状態を監視することが出来る。

|

|

図3 時分割多重による送信順序の概要

|

|

|

図4 通信の概略

|

3. イヤホンAD-W1

聴力検査機器として使用できるイヤホンは、オージオメータの規格(JIS T 1201:2011)より、耳載せ形、挿入形、耳覆い形の3種類がある。AD-W1

は、遮音性と装着性を兼ね備えた「耳覆い形」イヤホンを採用した。なぜならば、本製品は健診用オージオメータに使用されるため、防音室が無い環境でも検査できるように一定以上の遮音量を有することと、一日に数十人の検査を行えるように容易な装着性も必要であったためである。ここでは、AD-W1

の構造と音響設計について紹介する。

まずは、AD-W1 の構造について紹介する。図5は、AD-W1の構造を図示した断面図である。AD-W1は大きく分けてヘッドバンド、メイン基板部、電池基板部、音響部の4種類の部分から構成される。ヘッドバンドは、被検者毎に調整が不要なフルアジャスト機構を採用した。メイン基板部と電池基板部は、それぞれ右耳側と左耳側に配置し、電池挿入時にどちらの質量も同等となるよう設計している。音響部は、構造や空間の変化にデリケートであるため他の部屋と遮断しており、各基板の形状や取り付け状態による音響特性への影響が生じないよう工夫した。また、音響部にはスピーカユニットの感度を記録するEEPROMが付いている。従来のオージオメータでは、イヤホンを校正する際に、本体を用いて校正するか、校正された感度情報を本体に入力しなければならず、操作部とイヤホンは必ずセットである必要があった。今回開発した本製品は、校正されたAD-W1

の感度情報を無線で取得し、聴力レベルへの出力調整を自動でできるようになった。これにより、イヤホンと操作部の組み合わせによるセットアップが格段に容易となった。

|

|

図5 AD-W1 の構造図

|

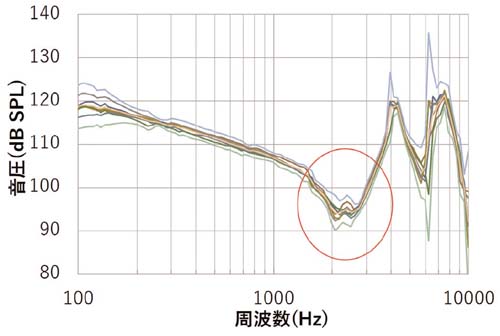

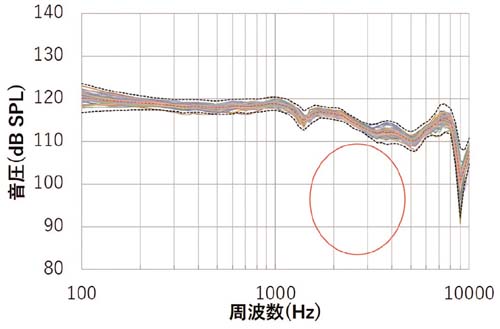

さて、ここからはAD-W1 の音響設計について紹介する。音響部の中には、動電形のスピーカユニットが内蔵してあり、ヘッドホンとしては最大級であるφ50mmの振動板を有する。これにより、大出力を可能とした。しかし、それだけでは本製品からの要求事項(周波数特性、総高調波ひずみなど)を全て満たすことができなかった。そこで、AD-W1 は、前室に吸音部を設けるというユニークな音響設計を実施した。図6は、AD-W1 開発初期における試作品(吸音部なし)の定電圧入力時の音圧周波数特性である。一方、図7は、AD-W1 開発後期における試作品(吸音部あり)の定電圧入力時の音圧周波数特性である。図6,7より、開発初期の試作品は2~3 kHzにディップがあったのに対して、後期の試作品はディップが消失していることがわかる。このディップの要因は多角的な実験からIEC60318カプラにおけるプレートの反射音によるものであることがわかった。しかし、規格で定められたカプラを変更して測定することはできないため、イヤホン側の音響部内に吸音部を設ける方針でカット&トライを繰り返し、実験的に要求された特性をもつ音響設計を確立していくことができた。この吸音部には経年劣化しやすい材料が含まれていることから、定期交換するイヤパッドと一体構造にすることでメンテナンスを容易にした。この吸音部とイヤパッドの構造及び音響的な効果については当社が特許を取得した(特許公開 2019-68358)。

|

|

図6 AD-W1 開発初期(吸音部なし)の周波数特性

|

|

|

図7 AD-W1 開発後期(吸音部あり)の周波数特性

|

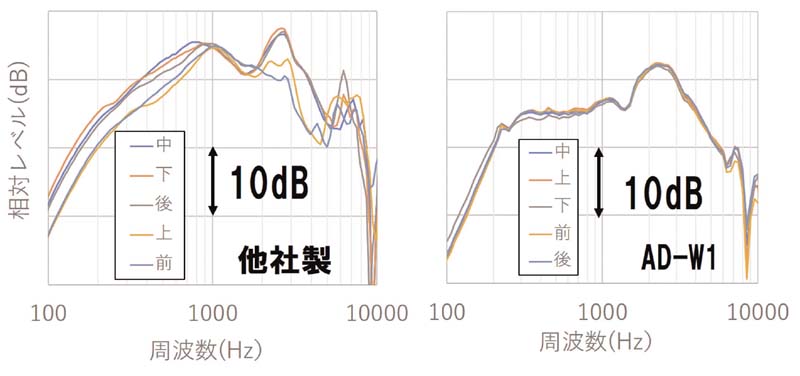

この音響設計は、カプラ上だけでなく被検者に装着した際にも良い効果が得られると推測する。図8は、HATS(ダミーヘッド)に他社製イヤホンとAD-W1 を装着し、各イヤホン前後左右と一定距離だけずらした際の音圧(相対値)の周波数特性である。この結果から、AD-W1 の方が、音圧変化が小さいことがわかる。おそらく、吸音部があることにより、耳介周辺における反射の影響が少ないことが寄与しているものと推測する。従って、他社製の耳覆い形イヤホンよりAD-W1 の方が検査結果のばらつきが少ないことが示唆される。

|

|

図8 HATS を用いた装着位置による音圧変化

|

4. さいごに

本製品は、2019年度グッドデザイン賞を受賞した。聴力検査と言えば、各機器が各種ケーブルで繋がれているというのがこれまで業界の常識だった。しかし、本製品は世界初の完全ワイヤレス聴力検査機器を実現することによって、操作性や耐久性を劇的に向上し、まさに業界の新しい常識を創り出した点が高く評価された。

ここで紹介した本製品を使用した無線による聴力検査が、企業健診や健診センター等の現場で広く実施され、信頼できる製品としてお客様に認めていただけることを願っている。本製品の開発において、「お客様の声を製品に反映する」という点を最も重視したわけであるが、今後もお客様の声を聞くという姿勢を忘れず、より良い製品の開発に努めたいと思う。