|

2020/1

No.147 |

1. 巻頭言 | 2. ISE 17参加報告 | 3. ICA 2019 | 4. コードレスオージオメータ | |||||||

|

|

|||||||||||

<会議報告>

![]() ICA 2019

ICA 2019

山 本 貢 平、 横 山 栄、 小 林 知 尋

ICA 2019(第23回国際音響学会議)は9月9日(月)〜13 日(金)の間、ドイツのアーヘン(Aachen)で開催された。会場は街の中心の大聖堂から歩いて10 分程度にある Eurogress という名称の国際会議場であった(図1,2)。小林理研からは山本の他に横山、小林の合計3名が出席した。

|

|

|

図1 会場の Eurogress 国際会議場

|

図2 会場周辺

|

山本は、開催日前々日の9月7日(土)に現地入りした。アーヘンは、ドイツとオランダとベルギーの国境近くの小さな町である。東京からはフランクフルト国際空港を経由してICE(Intercity

Express)に乗り継いで、現地入りした。東京が30 ℃を超える猛暑であったのに対し、この町は15℃であった。着て来る服を間違えたと思った。

翌9月8日(日)の8時30分からアーヘン工科大学で ICA理事会に出席した。理事会ではICAの事業報告と決算報告が行われ、ICA総会に諮る議案の検討が行われた。少しトピックを拾ってみると、2017

年のUNESCO 総会決議(The importance of sound in today’s world)に基づいて、2020 年にInternational

year of sound(IYS 2020)を開催すること、2025 年のICA はNew Orleans (USA)で開催することに決定したことなどである。

翌9月9日(月)の9時からOpening Ceremony が始まった。実行委員長のMichael Vorlander氏の歓迎の言葉から始まり、アーヘン工科大学のUlrich

Rudiger 総長、 EAA 会長のJorge Patricio 氏らの挨拶の後、ICA 会長の Michael Taroudakis 氏が第23

回ICA の開会宣言を行った。続いて表彰が行われた。まず、DEGAよりHelmholtz Medal が桑野園子氏に贈られた。次にICA の特別表彰が

Antonio Perez-Lopez氏(スペイン音響学会会長)に対して行われた。このほか、若手研究者の表彰が行われた。

続いて、Marion Burgess 女史により「Sound and Noise around us」と題するキーノートがあった。昼食の後、午後より14

の会場に分かれて各種の研究発表が開始された。研究発表の分野は、我々が属する騒音関係分野から建築音響、電気音響、音楽音響、超音波など幅広く、またホットなトピックが用意されていた。騒音関係では風車騒音、低周波音、高周波音、サウンドスケープ、タイヤ騒音、アノイアンス評価、健康影響、遮音・吸音・材料ほか、境界領域を超えた幅広い分野の研究発表があった。

9月10日(火)は、ASA-ESEA(アメリカ音響学会東アジア・東南アジア支部)のmeeting に出席した。この 支部は2019 年の4月11日に立ち上がったもので、香港を拠点としてインド、インドネシア、シンガポール、香港などの音響学会が協力し合うというものである。そのためにどのような具体的活動を開始するかの議論が行われた。その結果、2020

年5月のASA Chicago meeting(179th)において、支部各国の活動を紹介するセッションを設けようという話になった。議長は、Brigitte

Schulte-Fortkamp(Chair of ASA International Liaison Committee)であった。

9月11日(水)の夕方から、ICA総会が開かれた。日本音響学会を代表してNHK の杉本氏が出席した。事業と決算の報告が行われた後、会長、副会長選挙が行われた。その結果、次期会長はMark

Hamilton 氏(USA)、副会長はJeong-Guon Ih 氏(韓国)が選ばれた。さらに私の後任として、アジア地域の理事の選挙が行われた。5人の候補者から安藤彰男氏(日本)、Fenghua

Li 氏(中国)が選ばれた。日本から理事を出したいとの念願が叶って一安心した。選挙にはロビー活動が必須であり、それが功を奏した。

9月12日(木)の夕方には、第2回目のICA理事会があり、私と新任の安藤氏が出席した。今回のICA開催報告が行われ、参加登録者は1,727 名(内、学生578

名)、参加国数58 か国、論文数1,326 件であったことが報告された。なお、参加国別ではドイツ366名、日本228名、英国128名、中国111名の順であった。今回のICA

でも、日本の貢献が大きい。機器展示は合計32 社であった。

9月13日(金)の午後、IYS2020 の企画委員会が開かれた。2020 年1月31日(金)にパリのソルボンヌ大学でOpening Ceremonyを開くこと、その際、製作ビデオの披露、青少年のコンペ、音楽イベントなどを行うことが報告された。また、それぞれの国でもIYS2020の趣旨にかなうイベントを企画してほしいこと、また、国際的なスポンサーを誘致してほしいと要請された。日本からは、来年、各種イベントを計画することを報告した。

この日の夕方、Closing Ceremony が開かれて、次回のICA2022(Gyeonju, Korea)で再会を約束して別れた。

(理事長 山本貢平)

6年前にモントリオールで開催されたICA2013(第21 回)で、光栄にも当時99 歳のLeo L. Beranek

先生にお会いしてご挨拶できて以来、ICA2019(第23 回)に参加する機会を得た。3年に一度開催されるICAには、音響学全般に関わる様々な立場の参加者が集い、短期的な研究成果の発表だけでなく複数年にわたる大型プロジェクトの研究概要の発表もあり、また、ISO、IEC

等の国際規格、WHOおよび各国におけるガイドラインに関する議論では技術的な観点にとどまらず、政治的な観点や社会的・文化的背景の異なる立場からの発言もあり、非常に興味深く、新たな気付きを得ることも多い。

ICA2019では、Topic“Health effects of noise”のTopic Organizerを務められた矢野隆先生からお話を頂いて、初めて国際学会のSession

Organizer を務めた。Co- Session Organizer のF. Van Den Berg氏に助けて頂きながら、何とか無事に終えられたことが一番印象に残っている。大変、貴重な経験であった。私が担当したのは“09.1

C - Perception of and responses to infrasound and low-frequency sound including

wind turbines”というセッションで、学会開催の約13ヶ月前に、お話を頂いた。その後、招待講演の候補者を選び、招待メールを送り、件数が集まらない可能性も考え、自らも当該セッションにエントリーした。結果的には、全13件のエントリーがあり、学会では、8時半からランチタイムを挟んで15

時までChair をすることになり、緊張感のある一日を過ごした。発表内容は、(超)低周波音を対象とした純音知覚、ラウドネスやアノイアンス、圧迫感の知覚、長期暴露による健康影響、視覚の影響、センサーの開発など多岐にわたり、私自身、最前列で緊張しながらも、興味深く拝聴した。各発表に対する議論も非常に活発で、充実したSessionとなったように思う。本セッションの招待講演を快くお引き受け頂いた諸先生方、ご発表して下さった方々、会場で聴講し、議論に参加して下さった方々にも、心から感謝している。

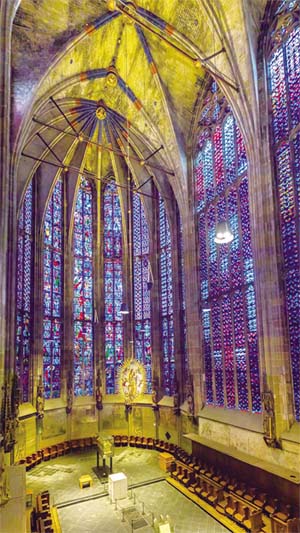

学会期間中には、世界遺産のアーヘン大聖堂でオルガンコンサートも開催された。北部ヨーロッパでは最古の教会で、ドームの様式やステンドグラスが美しく、オルガンの荘厳な心地よい響きを楽しんだ(図3,4)。また、Aachenは、ベルギーに近いこともあり、食文化が非常に豊かで、最終日には、新鮮な魚介やステーキ、デザートなどを堪能した。隣のテーブルには次回ICAの実行委員長であるJeong-Guon

Ih 氏ら韓国人グループが賑やかに集っており、会議(2022年)の盛会を祈念して、別れた。

(騒音振動研究室 横山 栄)

|

|

|

図3 アーヘン大聖堂

|

図4 アーヘン大聖堂のステンドグラス

|

ICAへの参加は今回が初めてであったが、実際に感じた印象としては、私がこれまでに参加したことがある Wind Turbine Noiseや Inter-noise とは雰囲気が大きく異なり、会場全体の雰囲気は“学会”というより“お祭り”に近い感じであった。その一方で、研究アクティビティの高さも目立っており、特にヨーロッパ圏において国などの支援を受けて実施された大型プロジェクトに関する進捗・成果報告が多々あった。これらについて可能な限り少しでも多くの情報を日本に持って帰る必要があると強く感じながら会議に参加したため、開催期間の計5日間が終了した後にはどっと疲れが出た。

同時刻に別会場でのセッションなどで聴講できない発表もあったが、聴講した発表だけでも頻繁に見かけたプロジェクトが多々あるので列挙してみよう。

① ANIMA (Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches) [EU, 2018-2021, https://anima-project.eu/]

② SiRENE (Short and Long Term Effects of Transportation Noise Exposure) [Swiss, 2014-, http://www.sirene-studie.ch/]

③ NORAH (Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health) [German, 2010-2013, https://www.norah-studie.de/en/]

④ Ears Project [EU, I: 2012-2015, II 2016-2019, https://www.ears-project.eu/]

⑤ ANOJANSSI [Finland, 2016-2018]

⑥ Noise Effects of Infrasound Immissions [German, 2015-2017]

これらの中でも特にANIMAプロジェクトについては現在進行中であり、有識者の意見を取り入れるため、研究発表とは別に Round table discussion が開催された。これには誰でも参加することができ、参加者は横山・小林を含めて24 人であった。参加者の専門分野については、心理学、物理学、公衆衛生学、神経科学、音響学など多岐にわたり、研究テーマについても健康影響調査、音源モデル、可聴化、マイクロホンアレイ計測など幅広い分野の専門家が集まっていた。ANIMA は「航空機騒音の低減」を最終目的としたプロジェクトではなく、「航空機騒音による影響」を低減させることを目標としており、そのためには音響的な対策だけでなく、非音響要因も考慮した対策が必要である事を初めから選択肢として持っている。そのため、量反応関係や健康影響の調査を実施するだけでなく、地域とうまくやっていくための方法などにも焦点を当てて結論をまとめるようである。このようなプロジェクトは世界的にもあまり例が見られないことから、今後もその動向に注目していきたい。

私個人として興味のあるテーマとして、騒音に含まれる純音性成分の評価量として新しく提案されている Psychoacoustic Tonalityの開発者と話せたことは大きな収穫であった。分析方法の大枠はできているものの、詳細なアルゴリズムについて改良を加えているようで、論文に載っていない情報についても教えて頂いた。自身でも適用可能性について検討する傍ら、今後の進展にも注目していきたい。

(騒音振動研究室 小林知尋)