|

2017/10

No.138 |

1. 巻頭言 | 2. ICBEN2017に参加して | 3. デシケータ | 4. 物質の機械インピーダンスを測定する技術の開発 | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() 物質の機械インピーダンスを測定する技術の開発

物質の機械インピーダンスを測定する技術の開発

リオン株式会社 R&D センター技術開発部 坂 井 佑

1. はじめに

当社が培ってきた振動を計測する技術を応用し、物質 の機械インピーダンスを測定する技術を開発した。本技術はシーズ先行の研究であるため、あらゆる業界を対象にし、技術的なニーズの調査・整理を行っている。本稿では、技術の特長や予想される応用分野、測定事例について紹介する。

2. 機械インピーダンスと技術の特長

2.1 機械インピーダンス

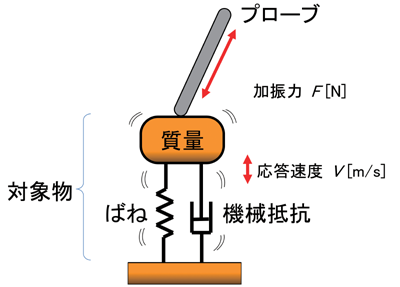

機械インピーダンスとは、機械構造物に周期的な加振力F [N]を加えたときの力と構造物上のある点の応答速度V [m/s]の比(加振力/応答速度)[1]のことで振動の応答特性、つまり力を加えた時の物質の「動きにくさ」を示す。

機械的な動きにくさには図1に示すような機械抵抗、質量、ばねの3つの要素がある。

機械抵抗は速度に応じた減衰力、質量は加速度に応じた慣性力、ばねは変位量に応じた復元力を生じる。液体中では、機械抵抗は粘性抵抗、質量は密度、ばねは弾性率と対応している。

|

|

|

図1 機械的な動きにくさを決める3要素

|

2.2 技術の特長

振動を利用した液体の粘性を測定する一般的な手法の中には、液体中に振動片を入れて、ある周波数で振動させたときの振幅の変化から粘性抵抗を測定するものがある。

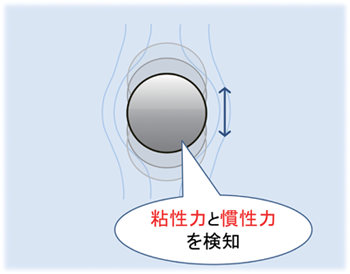

それに対して本技術は球が液体中で振動するモデル(図2)を用いており、粘性力に加えて慣性力や弾性力を捉えるため、密度や弾性率の変化も検出しやすくなる特長がある。

|

|

|

図2 球が液体中で振動するモデル

|

3. 測定システム

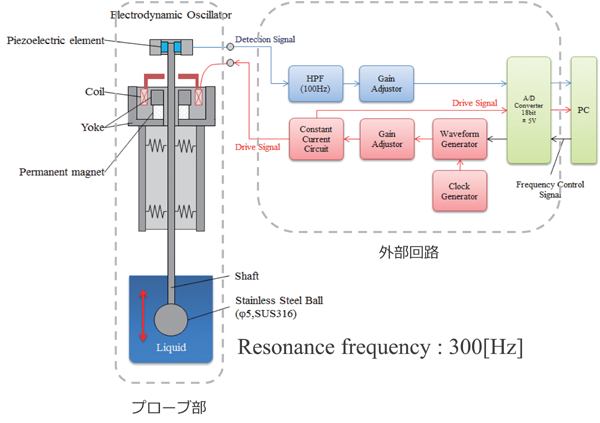

図3に、液体の機械インピーダンス測定システムの概略図を示す。

測定システムは液体と接触するプローブ、プローブを制御する外部回路とPC から成る。

プローブは直径5 mmのステンレス球を備え、外部回路からプローブ内のコイルに交流電流を流すことにより 300 Hz で共振する。

プローブを空気中で共振させた時と、液体に浸漬させた時の振動の振幅と位相の変化から機械インピーダンスを測定する。

また、実測した機械インピーダンスから粘度、密度、動粘度を同時に導き出すこともできる(特許第5020403 号)。

|

|

|

図3 液体の機械インピーダンス測定システム概略図

|

4. 予想される応用分野

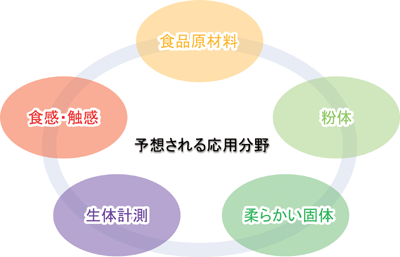

機械インピーダンス測定技術がどのような分野で利用可能であるか、文献、学会・展示会での技術発表、専門家へのインタビューにより調査してきた。これまでに分かった対象は以下の通りである。

・ムース状食品の「食感」やシェービングクリームなどの「触感」の評価

・泡沫の安定性(壊れやすさ)の評価

・卵や小麦粉などの生体材料の状態管理

これらは高い専門性や経験、手間が必要とされているが、本技術により物質の性状変化を定量化し、品質評価の一助となる可能性がある。

その他、物質の粘りや弾力性を検出できることから次のような測定対象も想定している。

・発泡スチロールやウレタンなどの素材

・パンやうどんの生地

・肌のハリ

・生体と生体以外の物質の区別

以上のことから図4に示す応用分野を予想しているが、今後も調査を継続しさらなる技術価値の創出を目指している。

|

|

|

図4 予想される応用分野

|

5. 測定事例

5.1 測定方法

増粘剤などの添加物を含むハンドソープの原液(試料A)と添加剤を含まない原液(試料B)をそれぞれ容器に入れ撹拌して泡立てた泡沫を対象に、泡沫層と液体層の体積変化を目視で記録すると共に、泡沫内にプローブを浸漬し機械インピーダンスを連続測定した[2]。

5.2 結果と考察

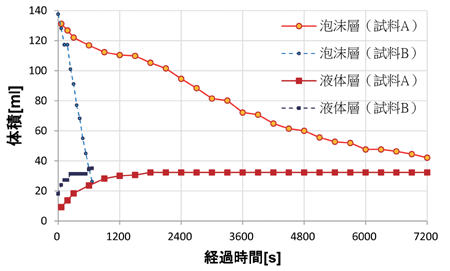

試料Bの泡沫層と液体層の時間に対する体積変化は試料Aより速く消泡しやすかった(図5)。

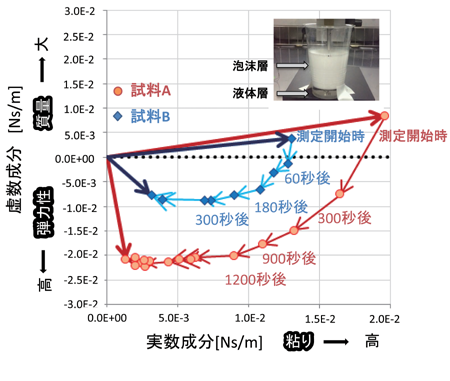

図6にこのときの泡沫内部の機械インピーダンスを示す。試料Bの泡沫の方が添加物を含まないため粘りが少なく、泡膜を形成する液体は容器下方に流れやすいため質量の減少速度が速い結果になった。これは排液の様子を捉えていると考えられる。

また、徐々に泡膜が薄く変形しやすくなるため、検出する粘りは時間とともに低下している。両試料とも質量の減少に伴い測定開始時から球に働いている泡の弾力性

により虚数成分は負値を示すが、試料Bの方は泡沫層体積の減少が速いことから、泡の肥大化と内圧の低下が進行しやすいと見られ、測定終了付近の弾力性は試料Aに比べ低下した。

以上の結果から、機械インピーダンスを連続測定することにより泡沫の安定性の比較や評価を行うことができる可能性が示唆された。

|

|

|

図5 ハンドソープの泡沫層と液体層の体積変化

|

|

|

|

図6 泡沫の機械インピーダンスのベクトル軌跡

|

6. 終わりに

本技術は、物質の動きにくさを定量化できるため、これまで人が行っていた工程の評価指標や工業製品の品質管理の簡便化など、様々な分野へ貢献できる可能性があ

る。

今後も新たな技術的な価値を見いだすために調査活動を実施する予定である。

参考文献

[1] 大野進一, 山崎徹. 機械音響工学, 森北出版, 2010, 191p.

[2] 西田順一, 坂井佑, 東圭, 岩倉行志. “振動する球による機械インピーダンス測定技術の泡沫安定性評価への応用”. 日本食品工学会第18

回年次大会講演要旨集. 日本食品工学会, 2017, p.142.