|

2017/7

No.137 |

1. 巻頭言 | 2. Wind Turbine Noise 2017 | 3. オージオメータ AA-M1A | ||||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() オージオメータ AA-M1A

オージオメータ AA-M1A

リオン株式会社 医療機器事業部 第二開発部 井 出 あずさ

1. はじめに

オージオメータAA-M1A は、オージオメータの規格であるJIS T1201-1:2011のタイプ2に適合した2チャンネル、オールインワンタイプのオージオメータです。

標準純音聴力検査、選別聴力検査、SISI 検査、ABLB 検査、自記オージオメトリー、語音聴力検査、音場閾値検査、音場語音聴力検査といった、従来のオージオメータに搭載している検査に加え、当社のオージオメータとして初めて、「詐聴の診断に関する検査」に該当する3つの検査を搭載しました。本機は様々な検査を行うことができることで、総合病院、耳鼻咽喉科開業医などの 臨床現場に最適な機器となっています(図1)。

|

|

図1 AA−M1Aの外観

|

2. 構 造

本機は、当社の従来のオージオメータと同様、優れた周波数特性と精度の高いリニアリティを持った検査音の出力が可能です。また、2チャンネルの外部入力端子も備えていますので、内蔵音源のみでなく外部音源を検査に使用することもできます。

出力先には気導/骨導受話器の他、オプションのインサートイヤホン及びスピーカを接続する専用端子を備え、さらに2 チャンネルの電気出力機能を搭載しました。電気出力機能を搭載したことにより、従来機種であるAA-74

では実現できなかった2つのスピーカを使用しての音場検査も可能となりました。

検査結果は内蔵プリンタでの印字のほか、LAN また はRS-232-C出力によりパソコン等への出力が可能です。

3. 主な新機能

AA-M1A では、市場からの様々な要望に対応するため、従来機種であるAA-74 には無かった新しい機能の追加を行いました。主な内容を3点紹介します。

3.1 特殊聴覚検査−詐聴の診断に関する検査−

2014 年2月、聴覚障害の認定が正しく行われたのかどうか、疑念を生じさせるような問題があったことは、 皆さまの記憶にも残っているかと思います。

その後、聴覚障害の認定方法の見直しが行われ、2015年4月1日より、『聴覚障害の身体障害者手帳を持っていない方に対し、新たに聴覚障害2級と診断する場合には、ABR などの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査を実施する』ことが必須となりました。AA-M1A では、「それに相当する検査」として挙げられている3つの検査(遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテスト)を当社のオージオメータとして初めて搭載しました。この中から、遅延側音検査とロンバールテストの概要について説明します。

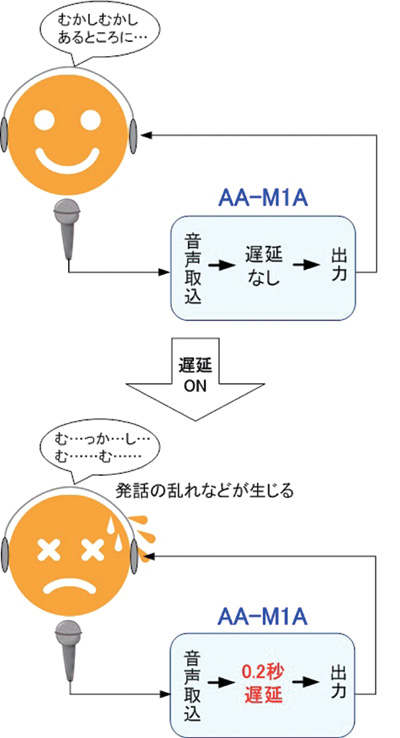

・遅延側音検査※ 1

私たちが発話をする際には、自分の発した声を自分の耳で聴きながら、発話の大きさや速さなどを調整していると言われています。このとき、自分の発した声が少し遅れて聴こえてくると、発話の調整がうまくできず、声の大きさ、発話速度、発話の乱れ、途切れなどに変化が生じ、流暢に話すことが出来なくなることが分かっています。本検査では、被検者が発した音声を0.2 秒遅らせて被検者に聴かせ、発話の状態を確認することで、詐聴の疑いがあるかどうかを検査します。

AA-M1A では、以下の手順で実施します。

| ① | 被検者に受話器を装着する。 |

| ② | マイクを使用して被検者に文章などを朗読させる。 マイク音声はAA-M1Aに取り込まれ、受話器を通じて被検者自身に提示するようになっている。提示する音の大きさは、被検者が「聴こえない」と訴える範囲で、なるべく大きなレベルになるよう調整する。 |

| ③ | 最初に「遅延なし」の状態で朗読させる。 |

| ④ | 朗読を続けている状態で、取り込んだ音声に0.2 秒の遅延をかけて受話器から聴かせ、発話の変化を確認する。 |

このとき、声が大きくなったり、ゆっくり話すようになったり、言葉に詰まったりという変化が生じた場合には、遅延させて提示した音声が聴こえていると考えられ、“詐聴の疑いあり”と判断できます。発話に変化が見られなかった場合には、遅延した音声が聴こえていないということになり、“詐聴の疑いなし”と判断できます(図2)。

AA-M1A を使用し、実際に本検査を試してみましたが、自分でも驚くくらいまともに喋ることが出来なくなったので、ぜひ皆さんにも一度試していただき、本検査の効果を感じていただけたらと思います。

※ 1 遅延側音検査にはオプションのマイクが必要です。

|

|

図2 遅延側音検査のイメージ図

(遅延させた音声が聴こえていた場合) |

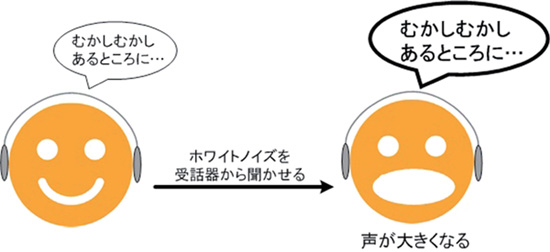

・ロンバールテスト

私たちが朗読などで連続的に発話をしている際、突然ノイズが聴こえてくると、自然と声が大きくなるという現象が起こります。これを「ロンバール現象」といいます。本検査では、この「ロンバール現象」が生じるかを

みることで、詐聴の疑いがあるかどうかを検査します。

AA-M1A では、以下の手順で実施します。

| ① | 被検者に受話器を装着し、受話器から何も出力されていない状態で、文章などを朗読させる。 |

| ② | 朗読を続けている最中に、被検者が「聴こえない」と訴える範囲で、かつなるべく大きなレベルで、受話器からホワイトノイズを提示し、発話の変化を確認する。 |

このとき、自然と声が大きくなった場合には、提示したホワイトノイズが聴こえていると考えられ、“詐聴の疑いあり”と判断できます。声の大きさに変化が見られなかった場合には、ホワイトノイズが聴こえていないと考えられ、“詐聴の疑いなし”と判断できます(図3)。

これらの検査を搭載したことにより、ABR などの他覚的聴覚検査を行う機器をお持ちでない施設でも、本機があれば聴覚障害2級と診断するための検査を行うことが可能となりました。

|

|

図3 ロンバールテストのイメージ図

(ホワイトノイズが聴こえていた場合) |

3.2 2 チャンネルの電気出力

AA-M1Aは、1チャンネルのスピーカ出力に加えて、2チャンネルの電気出力を備えています。電気出力端子に外付けのアンプを接続することにより、メイン/サブの音源を2つのスピーカから出力することが可能です。

また、内蔵のスピーカアンプでは出力不足であるという場合に、この電気出力端子を使用することでより大きな音場出力を得ることもできます。

この2チャンネルの電気出力は、本体内部のレベル調整回路の後段から出力しているので、本体のレベルダイヤルで出力レベルを制御することができます。外付けのアンプ、スピーカを接続することにより、音場でも精度の高いリニアリティを持った検査音の出力が可能です。また、メイン/サブそれぞれの音圧校正値を本体に保存することができるため、アンプを接続した状態で一度音場校正を行えば、次回からは校正せずに使用することができます。

3.3 補聴器適合検査の指針(2010)※ 2 の検査用音源を搭載

AA-M1Aは「補聴器適合検査の指針(2010)」検査用音源を内蔵しており、外付けのCDプレーヤを接続しなくても、本体のみで補聴器適合検査を行うことが可能です。再生トラックの選択はタッチパネルで簡単に行うことができ、使用したい音源をすぐに再生することができます。「補聴器適合検査の指針(2010)」検査用音源は、2枚のCDに収録されており、本機はそれらすべての音源を内蔵しています。CD1の音源使用時には、本体のメインチャンネルから検査用音源、サブチャンネルから内蔵のスピーチノイズ/ホワイトノイズ、またはサブの外部入力音源を出力します。これにより、補聴器適合検査の指針(2010)の必須検査項目「語音明瞭度曲線または語音明瞭度の測定」を補聴器非装用耳の遮蔽も含めて行うことができます。また、もう一つの必須検査項目である「環境騒音の許容を指標とした適合評価」もスピーカを接続するだけで検査可能です。

CD2の音源使用時には、メイン/サブチャンネルとも検査用音源が出力され、前述した電気出力端子を使用して2個のスピーカを接続することで、補聴器適合検査の指針(2010)の参考検査項目「雑音を負荷したときの語音明瞭度の測定」も、本機で行うことができます。本検査項目は、本来2つのスピーカを必要とする検査ですが、本機が持つミキシング機能を使用することにより、1つのスピーカで簡易的に検査を行うことも可能としました。

※ 2 著作権は一般社団法人日本聴覚医学会に帰属します

4. おわりに

ここまでオージオメータAA-M1A について紹介をしました。従来機種と比較し、魅力的な新機能を多く搭載した製品にすることができたと思います。本機が多くの臨床の現場で使用され、お客様のお役に立てることを期待しています。

今後、本機に対して様々なご意見、ご要望をいただくことになるかと思います。それらの声に耳を傾け、お客様にとってさらに満足度の高い製品を開発するため、今後も努力をしていきたいと思います。