|

2016/

1

No.131 |

1. 巻頭言 | 2. 岡小天特別賞とバイオレオロジー | 3. 呼び出し電話 | 4. 多点監視用パーティクルセンサ KA-05 | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ

その97>

![]() 呼 び 出 し 電 話

呼 び 出 し 電 話

理事長 山 下 充 康

今では電話機がポケットサイズになり、個人での使用が当然のことのようになってしまっ た。公衆電話の数が極端に減ったのは近年の個人使用の電話機普及によるものであろう。電話網が今日のように整備されていない頃には隣近所に電話を使える家庭が数軒しかなく、連絡名簿の電話欄に「呼」と記載された。これは呼出し電話であることを意味していて特に珍しい事柄ではなかった。

「呼び出し電話」は落語にも登場するが、電話口に出てみたら裏のシュウマイ屋への呼び出し依頼だったというようなふざけた話もあったらしい。落語では電話を借りた夫人がつまらん話を長々と展開する様子が面白おかしく演じられる。

とにかく、電話が鳴る度に所有者は相手を連れて来なければならない。そこで便利に使わ れたのが呼び出し電話用の「呼び出しベル」(図1)であった。木の板に電磁石とベルが取り付けられていて、呼出しを受ける側ではこれが居間に近い廊下の柱などに掛けられていた。これが鳴ると電話が掛ってきたと家人が知り、慌てて電話所有者の家庭に駆け付けたことであった。電話網が普及した今日では考えられないような厄介な手間であったろうが、当時にあっては便利に使われていた。推察するに当時は不要不急の電話連絡はなかったらしい。

|

|

|

図1 電話用呼び出しベル 本体下部に孔が空いており、壁や柱に掛けて使用した |

図2 電磁石とハンマアーム、接点金具 ① 通電するとアームが電磁石に引き寄せられ、ベルを叩く

② 同時に接点金具からアームが離れるため電流が途切れ、アームのバネで元の位置に戻る ③ 戻って接点金具に接触すると再び電流が流れベルを叩く ④ 以上の繰り返しで「ジリリリリ」というベル音が鳴り響く |

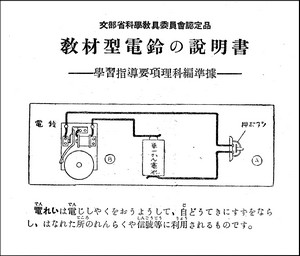

呼び出しベル(電鈴)の構造は極めて簡単で(図2)、小学理科の教材にも使われていたほどである(図3)。説明書には教材らしく「せいのうは高きゆう品とかわりはなく、りつぱな実用品として役だちます。押ボタンは皆さん方で工夫して工作してみましょう」「電鈴はどうしてなるのでしょうか、また押ボタンを工夫して自動的にならす方法はないでしょうか」など、組み立てるだけでなく児童の思考・応用を促すような記述が見られる。

電磁石の電源は直流でなければならない。このため比較的寿命の長い積層乾電池が天井裏などの邪魔になりにくい場所に転がされていたものである。電磁石の部分はベークライトのカバーで覆われていた。

電磁石のコイルに使われている絹巻線や余計な配線が木の板に埋め込まれる(図4)、といった細かな配慮が見られるのは如何にも大正、昭和の家電製品を思わせる。試しに電池(006P)を接続したら立派に鳴った。簡単に壊れる部分が少ないのがこの時代の家電製品の嬉しいところでもある。

|

|

図3 学習教材の電鈴工作セット(左)と説明書表紙(右)

|

|

|

|

図4 電鈴の裏面

木製のボディに溝を彫り、その中に配線を埋め込んである |

今日では購入してから5年ほどしか経たないのに「ずいぶん古いですね。新しい物を購入されたほうが・・・」 と言われるのが普通である。ラヂオペンチや半田ごて、ドライバー、テスターなどを携えて電気屋のオヤジが製品の修理にやってきたような時代、そんな街の電気店が姿を消し、家電量販店が新製品を売りまくる昨今である。デジタルカメラの普及、パーソナルユースの携帯端末の普及など次々と利便性を追求する今日の風潮、如何なものか。