|

2016/

1

No.131 |

1. 巻頭言 | 2. 岡小天特別賞とバイオレオロジー | 3. 呼び出し電話 | 4. 多点監視用パーティクルセンサ KA-05 | |||||||

|

|

|||||||||||

![]() 岡小天特別賞とバイオレオロジー

岡小天特別賞とバイオレオロジー

名誉研究員 深 田 栄 一

岡 小天先生は、小林理学研究所の最初の主任研究員である。1939 年(昭和14

年)に大阪大学理学部助教授から小林理研に着任された。丸ビルの小林鉱業株式会社東京出張所に研究所の設立事務所があったので、そこで海外の図書文献を収

集することから研究を始められた。1940年に、国分寺の研究所本館が完成し、所長の佐藤孝二先生のほか、主任研究員として、岡

小天、三宅静雄、能本乙彦、河合平司、小橋 豊の諸先生達が研究活動を始められた。

岡先生は日本の物 理学会で初めて高分子物理の研究を始められた学者である。物理、化学、生物、医学などの境界領域に、重要な研究分野があることを力説されて、自ら高分子物理、生物物理、バイオレオロジーの先駆的な研究を行われた。小林理学研究所の頃から、学習院大学理学部の教授を兼務され、その後、東京都立大学理学部教授に移られ、定年後は慶応大学医学部、杏林大学医学部の教授を歴任された。1977

年(昭和52 年)には大阪に新設された国立循環器病センターの研究所長に就任された。物理学者が医学の研究所長に任命されたことが、海外で高く評価されたそうである。

岡先生が小林理研に在任の頃からレオロジーの研究が盛んになった。液体や固体の流動と変形に関する研究であり、基礎科学と産業技術の両面で注目される研究分野である。特に、血液のレオロジーは、動脈硬化や血栓など臨床医学の問題と関連する重要な研究分野である。

1970

年頃、血液レオロジーで有名な、New York医科大学のProf. A.

Copleyが来日して、岡先生をはじめ、コロイド化学で著名な玉虫文一先生や医学会の多くの先生方と交流を深められた。その後、微小循環に関する日米セ

ミナーが広島、Pasadena、神戸で行われた。国際ヘモレオロジー学会が1966

年に設立され、名前を変えて国際バイオレオロジー学会が1972年から始められた。1974 年イスラエルのWeizmann Institute

で行われた第2回国際バイオレオロジー学会で、岡先生は Poiseuille Gold Medal を受賞された。

1977年、日本バイオレオロジー学会が創立され、岡先生が初代の会長になられた。学会のホームページのURL は http://www.biorheology.jp/

である。

第1回の年会は、磯貝行秀先生のお世話で、東京慈恵会医科大学で行われた。主要な研究発表者は、松信八十男、川口光年、荒川美恵子、浜野明子(慶応大

学)、梶谷文彦(川崎医大)、山口隆美、菅原基晃、桜井靖久(東京女子医大)、飯田紀子(札幌南病院)、村田忠義(都立大)、笹田

直、平本幸男(東工大)、大島宣雄、佐藤正明(筑波大)、酒本勝之、金井 寛(上智大)、西成勝好(食品研)、船津和守(九大工)、志賀

健、前田信治(愛媛大医)、岡 小天、新見英幸(循環器病センター)、浅野牧茂(公衆衛生院)、松田 保(老人総合研)、磯貝行秀、阿部正和、綿貫

喆(慈恵医大)、東 健彦、長谷川正光、大橋俊夫(信大医)、岡井 治(杏林大)、立石哲也、白崎芳夫(機械技研)、宮永

豊(東大医)、深田栄一(理研)であり、その後約40 年にわたるバイオレオロジーの発展の基礎を築かれた先生方である。

1981

年、第4回国際バイオレオロジー学会が東京慈恵会医科大学で開かれ、私が会長を務めた。また1992年には、第8回の国際バイオレオロジー学会が横浜で開

かれ、慈恵医大の磯貝行秀先生が会長を務められた。岡

小天先生と私は名誉会長を務めた。その後、1995年、第9回国際バイオレオロジー学会(米国Big

Sky)では私が、2005年第12回国際バイオレオロジー学会(中国、重慶)では磯貝先生が Poiseuille Gold Medal

を受賞した。

日本バイオレオロジー学会は順調に発展し、2015 年6月には、第38

回の年会が東京医科歯科大学の吉田雅幸先生が会長となり、東京の学術総合センターで開催された。また、科学技術振興機構の J-Stage から

Journal of Biorheology の国際誌が刊行されている。

2004

年、岡先生の御令嬢である樋口陽子先生から基金をいただき、日本バイオレオロジー学会に、岡小天賞が設立された。バイオレオロジーで顕著な業績を上げられ

た研究者を顕彰するものである。今年までに受賞された方は、梶谷文彦、磯貝行秀、貝原 真、浅野牧茂、神谷 瞭、西成勝好、金井 寛、菅原基晃、峰下

雄、大島宣雄、安藤譲二、佐藤正明、前田信治、谷下一夫、内村功の諸先生方である。

2015 年の春に、14 年度の会長の土橋敏明先生と15 年度の会長の関 真佐子先生から、岡小天特別賞のお話があった。93歳の老人が研究活動を続け、学会に出席したことへのご褒美と思った。ここ10

年ほどは、学会に出る機会が減ったので、研究発表者の名前も研究分野も新しくなり、年代が変わったことを実感していた。現時代の研究者の先生方から、学会

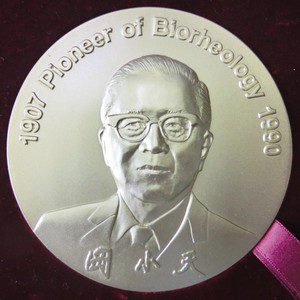

の初期に活動した研究者への表彰のご厚意を受けて、大変嬉しく光栄に思っている(図1)。

|

|

|

図1 岡小天特別賞受賞

|

|

2015 年9 月23 日に神戸で開催されたレオロジー討論会で、岡小天特別賞の授与と受賞講演があった。岡先生の写真アルバムが学会の岡文庫に保存されていることを知ったので、岡先生とバイオレオロジー学会の写真集を作り思い出話が大部分になった。この写真集のURL

は学会のホームページに掲載していただいた。

1975 年(昭和50年)、小林理研と同じ構内のリオン株式会社を、創立者の小林采男氏が訪問され、岡先生とともに講演をされたことがある。その時の講演を録音し

たテープを樋口陽子先生から頂き、小林理研に保存してある。小林采男氏が岡先生に、大阪大学の助教授からどうして小林理研に来られたのですかと質問された時、岡先生は、科学の研究をしたいからですと答えられた。小林采男氏の研究所設立の希望は、基礎物理から生命科学までに発展することであった。岡

小天先生は、高分子物理の基礎から始めて、バイオレオロジーという生命科学の重要な分野を国内国外に確立された。小林氏の理念に見事に応えられたといってよい(図2)。

|

|

|

図2 創立者 小林采男氏と(1975 年)

前列左より 三澤泰太郎 小林采男 岡 小天 河合平司 後列左より 庄野久男 松浦 尚 山口宗吉 生垣 賽 鈴木 格 小橋 豊 岡村泰秀 笠原健明 (敬称略) |

岡先生の研究業績は数えきれない。戦時中1942 年に Proc. Phys-Math. Soc. Japanに発表された、高分子鎖の末端間距離の式は、27 年後に、高分子化学の碩学である Prof. P. J. Flory によって岡の式と正式に定められた。順天堂大学の東 健彦教授との共同研究による血管壁の円筒方向の張力に関する式は、大動脈と大静脈を除く大部分の血管壁は圧縮状態であることを示し、生理学の常識を覆した。晩年のご研究は、無重力状態での血液の流動であった。微小血管の壁周辺には、重力による血漿層が存在し、血液の粘性を低くしている。宇宙空間では、無重力のために血流が減少することを数値的に予測された。

私は、岡先生のご指導を受けて、血液の粘性計測や凝固中の血液の動的粘弾性の研究を行ったが、木材セルロースや骨コラーゲンの圧電効果の発見以来、生体物質の圧電性や合成高分子の圧電性の研究に力を注ぐよう

になった。しかし、血液凝固のレオロジーの研究は、理化学研究所の貝原 真先生によって精力的に引き継がれ、新しい凝固因子の発見や新しい測定器の創出につながった。

骨の圧電気は京都府立医大整形外科の保田岩夫先生との共同研究から出発したため、大きく発展した。コラーゲンの圧電気に基づく電気刺激が骨細胞の増殖分化に影響

する可能性が認められた。骨折治療の時間を短縮するために、種々の電気刺激や超音波刺激の装置が市販されるに至った。研究面では、骨の生長に対する電気機

械刺激のメカニズムの解明がもっとも興味深い課題となっている。国内では、2015年3月に日本生体電気物理刺激研究会の第42 回年会が慈恵医科大学で開催された。国外では1980年に、Bioelectric

Repair and Growth Society が創設されたが、その後Society for Physical Regulation in

Biology and Medicine と改名された。

多糖類、タンパク、DNAなどの生体高分子の圧電性の研究はその後大きく発展した。類 似したずり圧電性が多くの光学活性を持つ合成高分子にも確認されたからである。関西大学の田實佳郎先生が開発されたポリ乳酸圧電膜の工業的応用が注目される。スマートフォンの圧力センサー(村田製作所)、ロボットを遠隔操作できる圧電ファブリック(帝人)などはマスコミでも大きく報道された。

1969 年に、小林理研の河合平司先生が発見された、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の伸び圧電性は、高分子の圧電性を、さらに広い焦電性、強誘電性に拡大する 画期的な発見であった。河合先生は、1943年頃、陸軍の委託研究でロッセル塩結晶の育成や水中聴音機の制作を指導された方である。PVDFとその共重合体の研究は、その後国内と海外に広く発展し、センサー、トランスデューサーの素子として普及した。PVDFは圧電高分子の別名のように使われている。河合先生はあえて特許の申請はなさらなかった。

2005 年頃から、Oak Ridge National Laboratory の Dr. S. V. Kalinin

や Dr. B. Rodriguez らによって、Piezoresponse Force Microscopy (PFM) 圧電応答顕微鏡という装置が開発された。圧電材料に電界を加えた時に生じる歪をnmレベルで観測できる装置である。過去10

年の間に、PFM を用いる研究者が急増し、種々の生体材料の圧電性や強誘電性の研究が盛んになった。コラーゲンの圧電性や骨成長のメカニズムなどへの研究が、約半世紀を経て復活したともいえる。

1969 年、理研の私の研究室にいた学習院大学の学生、原 清志氏が豚の大動脈壁の圧電効果の測定を行った。血管壁を軸方向または円周方向に50 %ほど延伸してから乾燥し、両面に電極をつけた。延伸方向から45度の方向に交流応力を加えると、両電極間に交流電圧が発生した。ずり圧電率の大きさは約 0.1 pC/N であった。2012 年、University of Washington in Seattle のDr. J. Lin 達は豚の大動脈壁の逆圧電効果をPFM で測定した。繊維状組織の圧電応答分布図がnmレベルで観測された。エラスチンの圧電率は1 pC/Nに達し、バイアス電界を加えると分極が反転することから強誘電性であると結論した。血管壁に存在するたんぱく質の圧電性や強誘電性が持つ生理学的 意味について大きな興味が沸いている。

岡先生が確立されたバイオレオロジーは、小林理研の創立者小林采男氏が期待された生命科学の重要な分野である。生体高分子の圧電性の研究も、将来生命科学の一分野として発展することを願っている。