|

2010/4

No.108 |

1. 巻頭言 | 2. 補聴器試聴システムの開発 | 3. お呼び出しチャイム | 4. 圧電式加速度ピックアップPV-90T | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その74>

![]() ピン・ポン・ポーン・・・お呼び出しチャイム

ピン・ポン・ポーン・・・お呼び出しチャイム

理事長 山 下 充 康

「ピンポンポーン!!」

「お呼び出しを申し上げます!!」

注意を促す音信号として多用されているのが「チャイムを使った音」である。近年はやりの自動車に搭載されているナビゲーションシステムでも「ピンポーン!!次の交差点を左折です!」などと音声指示が発せられる。

どういうわけか騒音の多い雑踏の中でも「ピンポーン」は他の音とは違って意識をそちらに引き付けるから興味深い。鉄道駅舎の階段やエスカレータの位置を示す音信号、テレビやラジオ放送の中で地震、津波などの緊急情報を伝える「臨時ニュース」の合図にはしばしばこれが使われている。

小中学校の校内放送、教員室の一画に置かれたマイクロホンの横には「ピンポーン」の装置が置かれていたものである。鉄製の4,5枚の短冊状の板が木箱に並べられているだけの極めて簡単な音具である(図1)。

太平洋戦争の最中には頻繁にラジオ放送で「臨時ニュース」が放送されていた。「ピンポンポーン・・・東部軍管区情報。東部軍管区情報・太平洋洋上○○半島南方××kmから敵機編隊接近中・・・」雑音の多いラジオに耳を傾けた重要な情報だった。

レストランのテーブルには「御用のある方はボタンを押してください」と記された握りこぶしほどの大きさの小箱がおかれているのを眼にする機会が多くなった。コードレスで調理場や店員溜りで「ピンポーン」が鳴ってどのテーブルの客に呼ばれたのかが店員たちにわかるしくみになっている。

近年の緊急音信号は「ギャーッ」とか「ジャーッ」とかが多用されているようだが、「ピンポーン」には及ばないような気がする。

近年ではこの信号音も人工的に合成されたものが多いのが実情であるが、元はと言えば図に示したような「チャイム」が使われていた。

鉄の板の振動を木箱で増幅するだけの道具であるが、その音には独特の響きが感じられる。図2は1930年代に米国シカゴで製作されたピンポーンである。鉄板は赤錆が浮いているが木箱は頑強に作られていて好い音が出る。

木箱の裏側に貼られた紙には特許取得日が記されているからそれなりのノウハウがあるに違いない(図2)。

図1 4音階のチャイム(日本製) |

図2 米DEAGAN社製チャイム(左)と本体裏面のラベル(右) |

メーカー名に「DEAGAN」、とある。この「ピンポーン」は「ディナーチャイム」と呼ばれるらしい。

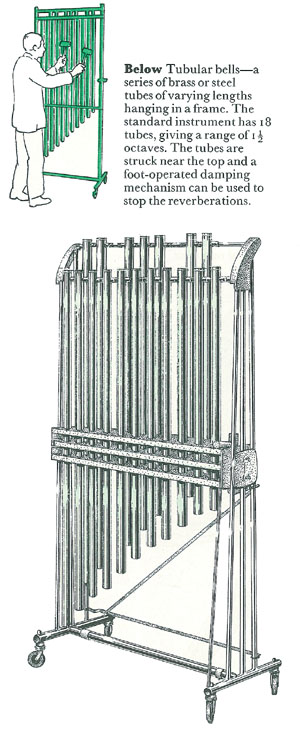

図3 Tubular bells (unicef “Musical instruments of the world”) |

図4 ドイツ製の幼児玩具「GLOCKENSPIEL」(上)と 付属の差し替え用音板(下) |

もともと「DEAGAN社」はチャイムの大手メーカーである。NHKの番組「のど自慢大会」(この番組は1946年から60年以上続く長寿番組である)の「キン・コン・カーン」で縦長のチャイム(鐘)が使われているが、このチャイムも「DEAGAN社」製である。この種のチャイムはコンサートチャイム又はチューブラーベルと呼ばれ、フルコンサートのオーケストラの楽器として活躍している(図3)。

鉄の板の振動を利用した音具は少なくないが、古くからのドイツの幼児玩具で「GLOCKENSPIEL」というものがある。基本音階はC・D・E・F・G・A・B・Cとされているが鉄板を自由に差し替えることが出来るように造られていて「F♯」や「B♭」などの鉄板が付属しているのがいかにも音楽に造詣の深い国の玩具らしく感じられる(図4)。ディジタル音具が普及してきた今日では次第に見られなくなってきたのでチャイム本来の音色が忘れられてしまうのではないかと心配になる。