|

2010/4

No.108 |

1. 巻頭言 | 2. 補聴器試聴システムの開発 | 3. お呼び出しチャイム | 4. 圧電式加速度ピックアップPV-90T | |||||||

|

|

|||||||||||

<研究紹介>

![]() 補聴器試聴システムの開発

補聴器試聴システムの開発

補聴器研究室 田 矢 晃 一

はじめに

僅か39日で映画興行収益世界一を塗り替えた「AVATAR」の魅力はどこにあるのだろう。ジェームズ・キャメロン監督作品であることも人気の一翼を担っていることは当然であろうが、やはり、3Dの世界への強い憧れが爆発的ヒットの原動力になったのではないだろうか。劇場に居ながらにして光年の彼方の星の出来事が臨場感豊かに眼前に再現される。この光景を見ることは、有限の時空に生活する人間にとって現実から超越した特殊な感覚であり、憧憬の念である。

少々話が大げさになったが、本研究は「居室に居ながらにして…ができる」をテーマにしたものである。

1.補聴器購入希望者の不安

我が国の潜在補聴器ユーザ数は、難聴の自覚の有る人無い人を含めて1400万人余りいるが、実際に補聴器を使用している人は、4人に1人位だそうである(日本補聴器工業会HPより)。補聴器を使用しない理由を一言で言えば、敷居が高いということであろう。補聴器の種類はとても多く、選択が容易ではなく、価格も高い。しかし最大の不安材料は、補聴器を装用するとどの位聞こえが良くなるか分らないことではないだろうか。出来れば自分の生活環境の中で、補聴器を必要と感じる場面で確かめてみたい。このような不安を解消するために、多くの補聴器販売店では補聴器の貸出制度を設けている。1週間ほど補聴器をつけて生活をして、聞こえが確認できる。一見、大変良い制度であるが、多くの種類の中から1つを借り、補聴器を初めて使用する人が一人で使いこなせるであろうか。もし、販売店の中に色々な生活場面が再現できる装置があれば、補聴器の専門家に説明を聞きながら、色々な種類の補聴器を、最適な状態で、短時間に試すことができる。このような装置があれば、補聴器に対する敷居が下がり、潜在補聴器ユーザは安心して補聴器ユーザになれるのではないだろうか。このような視点に立ち、補聴器の試聴システムを作ることを試みた。

2.臨場感に関する研究

音場の再生装置に関する研究では、東大生研グループの6 chシステムが有名である[1,2,3,4]。カージオイド指向性を持つ6

chのマイクロホンで環境音を収録し、左右前後上下に配置したスピーカから音を再生する方法である。

再生音に対する評価や応用方法について幅広い研究がなされており、完成度も高い。しかし、6 chマイクロホンは約100万円、また、無響室仕様が原則であり、高さ方向にも相当の余裕を必要とすることから、各販売店に導入するには無理がある。

忠実な音場再生では、(独)情報通信研究機構の勝本等の研究もユニークである[5]。音場の全ての場所で源音場を再生しようとする試みで、将来的にはホログラフィーと連動して3D音響映像再生システムを研究中とのことである。

また、音場再生に関して、外部暗騒音の除去についても考慮する必要がある。琉球大学工学部のアシャリフ等は、アクティブコントロール技術を応用して空間に任意の音場を再生する装置、SAR(Smart

Acoustic Room)の研究を行っている[6,7,8]。この研究は、室内壁面沿いに複数個のスピーカを並べ、空間内の任意の一部エリアにおいてのみ聞こえるように対象音を再生することを目的としている。当然ながら、この対象エリア内の音を無くすことも同じ方法でできるとしている。

何れの研究でも忠実な音場再生という目的で研究が進められている。しかし、本研究の意図するところは、全国の補聴器販売店に試聴システムを設置することであるため、価格面での制約を伴い、システムの価格が高くなれば現実性が失われる。そこで、市販の民生機器に着目した。

3.市販品による試聴システムの構築

テレビやオーディオ用サラウンドシステムは、テレビの地上デジタル化に伴い、サラウンド方式による音声伝送が可能になり、急速に発展し、価格も安価になった。種類も5.1

ch、7.1 ch、フロントサラウンドシステムなど多様になった。本研究では、なるべく実環境を再現できるように、また、手頃な価格帯のシステムを選択できるように、5.1

chシステムを採用した。用意したサラウンドシステム(SONYホームシアターシステムHT-SF2000)を写真1に示す。

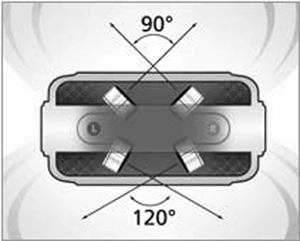

次に、試聴する各場面の音声を収録するための機器(ZOOM, H2)を写真2に示す。内部に交差した4つのマイクロホンが組み込まれており、4つの音声出力から、エンコーダを用いてDTS方式サラウンド信号に変換することができる。

写真1 SONYホームシアターシステムHT-SF2000 |

|

|

|

(a) 概観

|

(b) 内部マイクロホンの配置

|

|

|

写真2 音声収録機器(ZOOM, H2)

|

||

4.視聴用環境音データ

今回は、屋内では静穏性が保たれるとして、屋外に出掛けたときに補聴器を使用する場合を想定して環境音の収録を行った。収録場所および主要騒音を表1に示す。

|

|

||||||||||||||||||

図1 信号収録から再生までの流れ図 |

図2 補聴相談員との会話とBGNのイメージ |

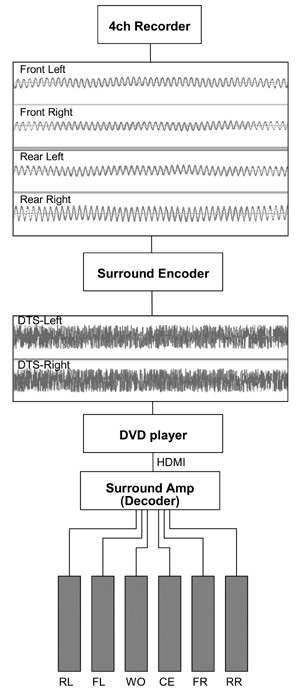

5.エンコーディング

市販のサラウンドシステムは、Dolby, DTS, AC3など、映画やDVDで採用されているコードに変換された信号でないと再生が出来ない。本研究では、H2で収録した4

chの信号を、DTSエンコーダを用いてコード化した。コード化された信号はホワイトノイズのような信号である。これを、CDプレーヤで再生し、サラウンドアンプ(デコーダ)に入力し、6

chスピーカから再生した。信号の流れを図1に示す。

6.終わりに

収集データおよび回転音源等の実験音を健聴者にて試聴実験した。回転音源では、回転が一部停止したり、逆転するような回答も見られたが、自動車走行音や航空機騒音では音源の方向を良くイメージすることができた。結果として、サラウンドシステムは試聴システムとして有効であることを確認した。

図2に、本システムを用いた場合の補聴相談員と補聴器購入希望者との会話のイメージを示す。補聴器購入希望者は、補聴相談員の説明を聞きながら、視聴用補聴器を装用し、色々な生活場面で補聴器がどのように“聞こえ”を助けてくれるのかを確認することが出来る。さらに、両耳装用によって、“聴こえ”の楽しさを実感できることが期待される。

現在、リオン補聴相談室に試聴システムを設置し、購入希望者に試聴して頂き、生活場面や音質などについての意見を収集し、さらに改善を図ろうとしているところである。

今後、パーティション+フロントサラウンドシステムの導入によるシステム外部への音の漏洩防止を検討している。また、パソコン駆動により、環境音だけでなく、ウォーブルトーンや、音声も発信可能にすることにより、各種試験が実施できるようなシステムも計画している。

おわりに

日本の補聴器両耳装用者は全装用者の10 %〜20 %で、アメリカの70 %に対して大変低い水準である。本研究で最も伝えたいことは、質の高い聴力を復活して“聴こえ”の楽しさを知って頂くことである。聴こえに悩みのある方が、この試聴システムを体験して聴こえの楽しさを味わい、両耳装用も視野に入れた補聴器装用への決意をして頂けることを願っている。

参考文献

[1] 6チャンネルの指向性スピーカを用いた収音・再生法による音場シミュレーション 横山 栄,上野佳奈子,坂本慎一,橘 秀樹(東大生研),向井ひかり(小野測器)日本音響学会 講演論文集1998年3月

[2] トンネル内非常放送におけるスピーチレートに関する主観評価実験* 横山 栄,橘 秀樹(千葉工大),坂本慎一(東大生研),田沢誠也(首都高速)日本音響学会講演論文集

2007年3月

[3] 演奏者のためのホール音場シミュレーションシステムの提案* 上野佳奈子(東大生研),横山 栄,橘 秀樹(千葉工大) 日本音響学会講演論文集2007年3月

[4] 多チャンネル音場再生システムの再現精度に関する検討−音源距離感について−* 上杉 崇,佐久間哲哉(東大・新領域)日本音響学会講演論文集2007年3月

[5] 異なる放射指向性を持つスピーカによる臨場感に関する聴覚実験 勝本道哲、山肩洋子、木村敏幸(NICT)聴覚研究 会資料 2010-1

[6] Active Noise Control(ANC)を用いたSmart Acoustic Room (SAR) 琉球大学工学部情報工学科アシャリフ研究室

幸喜 涼 琉球大学総合情報処理センター広報 第5 号 2008 年4月

[7] Smart Acoustic Room (SAR) System and its Application Mohammad Reza Alsharif*

Rui Chen* 'Department of Information Engineering, Faculty of Engineering,

University of the Ryukyus, Okinawa, Japan Bull. Faculty of Engineering,

Univ. of the Ryukyus No.67,200S

[8] A New Type Echo Canceling by Using the Smart Acoustic Room (SAR) system

& Correlation Function For the Double-Talk Condition Rui Chen, Mohammad

Reza Alsharif, Katsumi Yamashita