2005/10 No.90 |

1. 私の「イヤリング」 | 3. ロッセル塩によるクリスタルセンサ | 4. 第25回ピエゾサロン | 5. 防水型オーダーメイド補聴器HI-G4WE |

顧 問 深 田 栄 一

平成17年6月6日に小林理研で第25回ピエゾサロンが開催された。The National Aeronautics and Space Administration (NASA)の二人の科学者が来日し、NASA Langley Research Centerで開発された圧電アクチュエータによるロケットや航空機などの振動計測と制御に関する講演を行った。Dr. R.G. Bryant は“The Effect of Applied Mechanical Force and Electric Field on the Mechanical Properties of Prestressed Piezoelectric Actuators”の演題で講演した。Dr. W. K. Wilkie は“NASA Piezocomposite Actuator Technology”の演題で講演した。

NASAで開発されたMacro Fiber Composite(MFC)と呼ばれる圧電アクチュエータは、第21回のピエゾサロンでSmart Materials 社のT. Daue氏が紹介した新しい圧電デバイスである。ジルコン酸チタン酸鉛セラミック(PZT)は著名な圧電材料で、古くはシガレットライターに、最近はナノテクの原子間力顕微鏡のアクチュエータなどに使われている高感度の圧電セラミック材料である。一方、polyvinylidene fluoride(PVDF)で代表される圧電高分子は、フイルム状で可撓性があり大面積を覆うことができるが、圧電率d31 =20 pC/N 程度で感度が低い。そこで高感度で可撓性もあるPZTと高分子を混合した複合圧電体を作ることが注目されて来た。

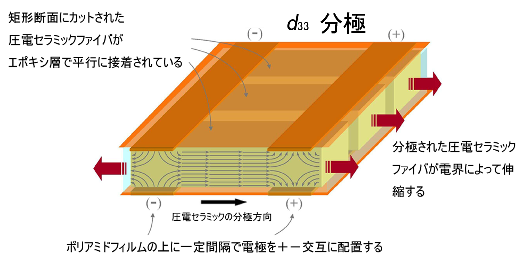

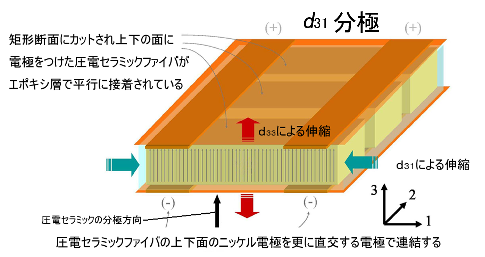

NASAのLangley 研究所で開発されたMFCは、圧電感度がPVDFの約10倍であり、厚さ約0.3㎜の平板で、十分な可撓性がある。基本技術はPZTセラミックを紡糸して繊維状にし、その繊維束をエポキシ樹脂で接着することである。繊維の軸方向に高電界をかけてポーリングする。したがって、圧電率d33を用いて、平板の面内歪による電圧を取り出すことができる。また電圧を加えて歪を生ずるアクチュエータとしても働く。柔軟性のある平板でありながら、PZTに近い圧電効率を持つため,センサおよびアクチュエータとして広い用途がある。

|

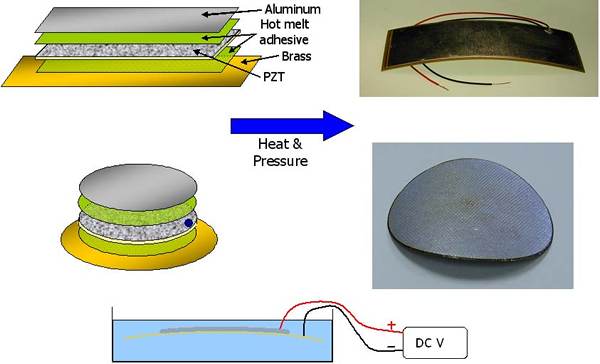

始めのBryant博士の講演は、MFCと並んでNASAで開発されている、Thin Layer Unimorph Driver (THUNDER)と名づけた圧電複合体アクチュエータについてであった。図1のように、PZTの薄板をアルミニューム板と真鍮板の間にはさみ、高温で圧縮して接合する。金属板の間に高電圧を加えると、PZTはポーリングされて圧電体となる。厚み方向の非対称性のために、複合された板は湾曲した形状を持ち、電圧を加えると平板に垂直なひずみが起きる。この複合体に電圧や圧力を加えたときの歪の変化を詳細に測定して、高感度のアクチュエータであることが示された。実際的応用への予備実験として、三つの例が挙げられた。

(1)電池駆動の回路をつけた湾曲板のデバイスが、15-45分の間、250-500mの距離を自力で這いながら移動することができた。

(2) 航空機の翼のモデルに湾曲板を取り付け、空気の流れの剥離する点を移動させることができた。

(3)4枚の複合板を直列に配置し、1-2ワット、1Hzで450gの質量を±1㎝振動させるモータを作り、6ヶ月連続運転することが出来た。

Wilkie博士は、始めに述べたMFCの具体的応用について多くの例を挙げて話された。

|

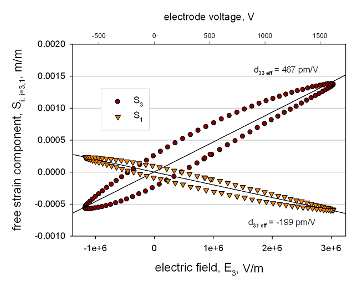

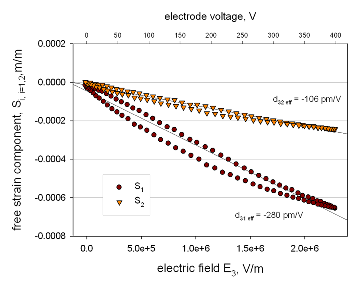

図2は実際のMFCの写真、図3はPZT繊維と電極の配置を示す。通常はd33の圧電率を用いるが、PZT繊維が平面に垂直方向に並ぶ場合にはd31の圧電率を用いる。

|

|

|

|

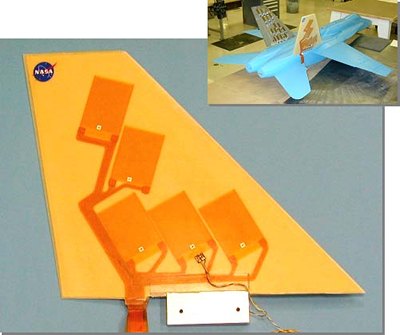

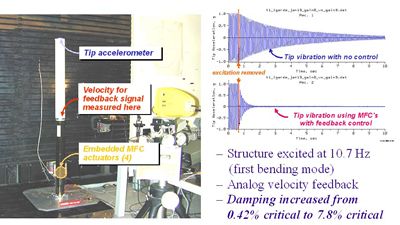

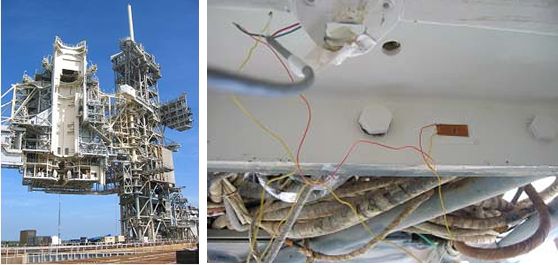

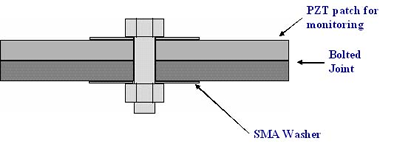

それぞれの場合に、電界と歪の関係が示されている。MFCはセンサとしてもアクチュエータとしても有用であり、航空機や宇宙ロケットに関連する構造体で多くの応用例が紹介された。まず、ヘリコプタの翼にMFCを取り付け、そのアクチュエータの働きで振動を制御する。また、図4のように、飛行機の尾翼のなかに数個のMFCを内蔵して、Active Control の方法で振動を制御する。図5はスペースシャトルの支え棒の振動をMFCを使って減衰させる実験結果を示す。図6はシャトルの密閉室のボルトジョイントの検査に、図7は固体ロケットブースタの固定棒の検査にMFCセンサが用いられる例である。図8はボルトのワッシャにMFCを挿入してトルクを制御する例である。

|

図4 飛行機の尾翼の中に5個のMFCを配慮して、Active Vibration Control を行う |

|

|

|

|

MFCをボルトのワッシャに挿入する |

MFCは圧電体としてPZTを用いているが、高感度の単結晶圧電体として最近開発されたPMN-PTを用いても同様なアクチュエータが作られた。このアクチュエータの感度はPZTの場合の2倍に達した。

会を終える前に、NASAの科学者を推薦されたDaue氏からMFCについての短い講演があった。また簡単な資料の展示もあった。今回のピエゾサロンは日本音響学会と日本騒音制御工学会で予告の援助をして頂いた。そのため参会者が50名を超える多数となり、リオン株式会社のABC会議室を会場に使わせていただいた。Dr. BryantとDr. Wilkieは訪日が初めてであった。NASAのスペースシャトルに関する書籍や過去の宇宙飛行士の写真などを土産に頂いた。

|

左からDaue, Wilkie, Bryant の三博士 |

|