1987/4 No.16 |

1. 吸音材科学の枠組 | 2. 最近の米国の騒音環境 | 3. JIS B4900-1986とISO 5349-1986 | 4. 地震時列車制御用地震計 | 5. 米国航空局の空港周辺土地利用計画書 | ||

リオン(株) 音測技術部 川 崎 茂 則・梶 義 晃

1. はじめに

わが国とその周辺海域で発生する地震は、全世界で発生する地震の約一割を占めており、地震国と言われるわけである。歴史的にも、過去幾多の大震災を経験し、現在の我々の生活の中にも多くの教訓を残している。例えば、昭和60年10月の東京震度5の際、発生時に火を使っていた人の8割(東京消防庁調査)がすぐ火を消し、火災は一件もなかった。これは、地震による火災の恐ろしさがくりかえし啓蒙された成果であろう。

一方ライフライン(都市機能及び生活関連施設)の地震防災対策も種々実施されている。水道、電力、電信、電話、鉄道、ガス施設などは、地震による大きな二次的災害が想定されるが、大災害に至らなくても産業や日常生活の根幹をゆるがす大きな影響があることは明白であり、その対策の重要度は日毎に増している。

近年、列車の地震時走行安全の確保や輸送障害の減少を目的とし、新しい地震計の設置が進んでいる。東海道、山陽新幹線をはじめ、東北、上越新幹線では、すでに新形地震計を使用し、新しい地震時運転マニュアルで運行されている。在来線に於ても、新しい専用地震計の設置が進んでいる。その結果、最近は比較的大きな地震があっても、運転再開に至るまでの時間は以前より短縮されて来ているようだ。

我々は、新しい地震計を通して国鉄の地震時列車防護システムの完成に参画したので、その概要を紹介する。

2. UrEDAS (地震検知警報装置)

UrEDAS(ユレダス)とは、Urgent Earthquake Detection and

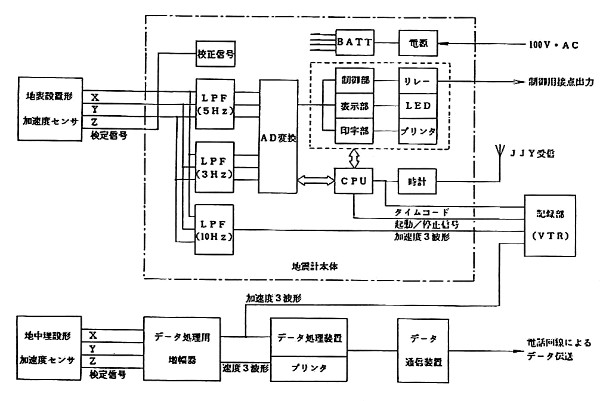

Alarm Systemの略で、地震の発生を検出し、自動的に各種表示装置並びに列車制御に必要な信号を出力する装置である。この装置は、東海道、山陽新幹線の列車制御に使用されており、その構成の概略を図1に示す(東海道の場合)。

|

|

図1 UrEDASの構成

|

地表設置形加速度センサ系は、主として地震時の列車制御に用いられ、センサの他、地震計本体(制御部、表示部、印字部)、記録部等で構成されている。

制御部は所定の加速度を超す地震動を感知したときに電圧接点信号を出力する。この信号が出力されれば、列車は緊急に停止する。設定加速度は、第一段階が40ガル、第二段階が80ガル、第三段階が120ガルである。どの段階の地震動であったかにより、線路や構造物の点検方法や運転再開、定常運転に戻るまでのマニュアルが異なる。

列車の制御は、水平2成分のベクトル合成最大加速度で行なわれる。殆どの地震動は、水平動でその最大加速度が決まるからである。

表示部は、感知した地震動の水平成分最大加速度をデジタル表示し、またBCD3桁の無電位接点信号を出力する。この接点信号により、地区電力指令の表示盤に最大加速度が表示される。

表示部からはRS-232Cインタフェースを介して、時刻情報、最大加速度(3成分及び水平2成分ベクトル合成値など)が出力され、通信回線で中央指令へ伝送される。

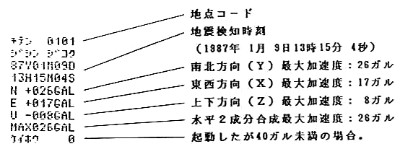

印字部は、感知した地震動に関する情報(起動時刻、各成分最大加速度、水平2成分ベクトル合成最大加速度、警報の段階)をプリントアウトする(図2参照)。

|

|

図2 地震時の印字例

|

記録部は、起動部で予め設定されている起動加速度(水平成分で10ガル)を超す地震動を感知したとき、記録を開始する。記録は3成分の加速度波形とタイムコードで、30秒の遅延回路を内蔵しているため、地震の初動から記録できる。記録は、PCM符号重畳ビデオ信号方式でVTRに収録される。

地中埋設形加速度センサ系は、今後の新しい列車制御方法の開発に資するため、埋設センサが感知した地震データ(加速度波形の速度波形)は、電話回線で鉄道総合技術研究所へ伝送される。

これらの装置は、無人の変電所の対震ハット内に設置されるため、装置はすべて自動起動・復帰方式になっている。

3. NEWS (地震警報記録装置)

NEWS(ニューズ)とは、New Earthquake Warning Systemの略で、地震動を検知し、その加速度が設定レベルを超えたときに警報(ランプ、ブザー)を出力するとともに、地震動加速度波形を磁気テープ(カセットテープ)に記録するものである。前述のUrEDASシステムが新幹線の列車制御に供されているのに対し、本装置は在来線に用いられている。本装置の基本仕様は、UrEDASと同じであるが、機能は縮小されている。新幹線のように、直接列車への送電を停止させることはなく、本装置の表示した最大加速度の大きさ(第1〜第3段階)により、人為的に列車制御が行なわれる。

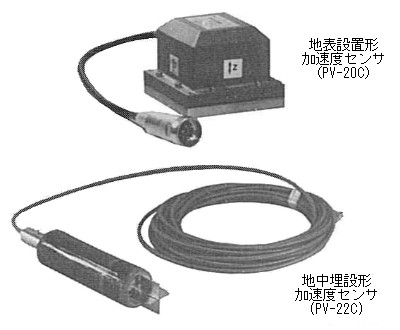

4. 地表設置形加速度センサ

UrEDASならびにNEWSに使用している地表設置形加速度センサは、せん断形圧電式加速度センサを用い、電荷増幅器と共に防水構造のケースに収納されている。水平2成分と上下成分の計3成分を内蔵しているが、サーボ形加速度センサなど他の地震計用センサに比し、極めて小形であるため、運搬、設置、保守等が容易となった。

昭和57年、建設省の評価機種となった強震計(SM-10)以降、種々の地震計が商品化されたが、すべて圧電式センサを使用している。圧電式センサを地震動検出に用いる場合、パイロノイズが障害となるので、せん断形しか使用できない。本センサの感度は1mV/ガルで、ノイズレベルは0.017ガル以下である。

5. 地中埋設形加速度センサ

UrEDASに使用している地中埋設形加速度センサは、地表設置形と基本的仕様は共通であるが、耐水圧10気圧(水深100m)の砲弾形ケースに収納されている。このセンサは、変電所内にボーリングし、N値50以上の地盤に埋設されている。

6. 地震計本体の特性

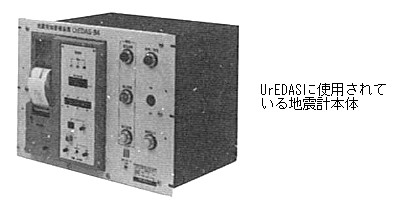

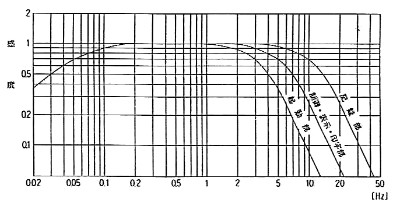

起動部、制御部(表示部、印字部も同じ)、記録部の周波数特性を図3に示す。

起動部は、地震の発生の有無を判断する部分で、長い周期の主要動を有する大きな地震に的をしぼる意図と、地震動以外の震動の影響を除くため、周波数範囲はかなり制限されている。

制御部の周波数範囲の上限は5Hz(−3db)である。地球物理学的観点から地震現象を捕える場合、その上限は30〜50Hzとなるが、地盤や構造物の特性をもふまえ防災上に役立てようとする場合は、上限周波数が高いと最大加速度を不必要に大きく評価してしまうことがあり、実用的ではない。

記録部の周波数範囲は、感知した地震動の加速度波形を忠実に記録する意味から、周波数帯域は広くとられている。

地震計本体には、ハード、ソフ卜両面にわたり、独自の地震判別機能や故障検出機能を内蔵しており、地震動以外の震動や故障による誤作動を防止している。

UrEDAS、NEWS両システムの基本仕様は、JRS(日本国有鉄道規格)で規定されており、現在このJRSを満足する地震計は他社にない。

|

|

図3 各部の周波数特性

|

7. おわりに

現在、制御用地震計は地震動の加速度の最大値を検出して制御信号を発するものが実用化されている。しかし地震による被害と最大加速度との関係は、単純に対応していないことも知られている。同じ最大加速度の地震動であっても、継続時間の長短、周期の長短によって構造物等に与える影響に差異が生じるからである。

最近、東京大学と東京ガス株式会社の共同研究によるSIセンサ(Spectrum Intensityの略。速度応答スペクトルに着目したもの)は、地震動と構造物の被害の関係づけを前進したものとして注目されている。

〔参考資料〕

1) JRS 78341-10A-13AR4C (UrEDAS)

2) JRS 78341-9A-13AR4C (NEWS)