|

1998/7

No.61 |

1. ピエゾ電気の誘い −音響入門の頃 − | 2. 音響パワーレベルの測定システムの紹介 |

リオン株式会社 音測技術部2G 福島 健二

音響パワーレベル測定システムについて

1.はじめに

サウンドアメニティー、サウンドスケープ、快適音環境と表現される様に、昨今は騒音に関する表現方法が少しずつ変化しております。しかし騒音源である機器は依然として存在し、低騒音化をめざしながらもその定量

的な音響評価が十分であるとは言えません。近年、EC(欧州共同体)及びEEC(欧州経済共同体)の影響力により各種JlSもlSO規格への整合が迫られております。これらの一環として騒音レベルの測定も例外では無く、EC諸国へ製品輪出の際に音響パワーレベルの明記を必要とする動きが高まっています。EECにより機械安全のCEマーキングに関連し機械騒音測定をすべき基準値が示され、機械の測定方法や表示方法に関する「音響-機械装置からの放射騒音」と言うISO11200シリーズ規格が制定されております。

国内においては、建設機械の低騒音指定の制度が1997年7月に法制化されました。機械に対する騒音ラベリング制度の最初のものであり、しかも騒音証明の量

として音響パワーレベルによるものになっております。

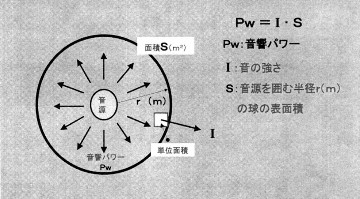

騒音レベルの測定では機器から1m離れた点での値を示す場合がほとんどですが、パワーレベルの測定では機器全体が放射する音響パワー値を測ります。この値により、それが設置された環境での騒音レベルの予測や評価が容易になります。

この様な動きの中で音響パワーレベル測定を比較的簡単に行えるシステムを開発しましたので、関連する基礎的な内容や測定規格、測定システムについて若干のご紹介を致します。

|

|

図1 音響パワーレベルとは

|

|

|

図2 音響パワーレベルの測定方法分類

|

音響パワー

インテンシティーは音の伝播方向に対して垂直な単位面積

この事により平均2乗音圧

インテンシティー法の場合

![]()

音圧法の場合

![]()

![]() :音響パワーレベル

:音響パワーレベル

![]() :音の強さの基準

:音の強さの基準 ![]()

![]() :測定面上の音の強さの平均値、ρ:空気の密度

:測定面上の音の強さの平均値、ρ:空気の密度

![]() :音の速度、

:音の速度、![]() :測定面上の実効音圧

:測定面上の実効音圧

![]() :測定面上の平均音圧レベル、

:測定面上の平均音圧レベル、![]() :測定面の面積

:測定面の面積

![]() :基準面積

:基準面積![]() 、

、![]() :大気圧や温度による補正

:大気圧や温度による補正

測定の方法には測定量の違いによって音圧法と音響インテンシティー法があります。その中でも測定する環境の違いで、無響室法、半無響室法、残響室法、一般 音場等に分かれておりJISやISOの規格に細かく規定されております。

現在は、2つのマイクを用いてそれらに到達する音の音圧傾度により粒子速度を求め、インテンシティーレベルを出す方法が用いられております。それを求める手法には直接法と間接法がありますが、内容については様々な文献が出ておりますのでそれらを参照して下さい。

3.測定規格

測定法(測定音場) 測定項目、測定規格

音圧法 I 平均2乗音圧

自由音場法 無響室

半自由音場法 半無響室

対応規格 ISO 3745(精密級)

JIS Z 8734(精密級)

半自由音場法、準半自由音場法反射の少ない一般音場

対応規格 ISO 3744(実用紙) ISO 3746(簡易級)

JIS Z 8733(A法実用級及びB法簡易級)

音圧法 II 平均2乗音圧

拡散音場法 残響室

対応規格 ISO 3741(精密級、広帯域)

ISO 3742(精密級、狭帯域)

残響の長い一般音場

対応規格 ISO 3743(実用紙)

JIS Z 8734(精密級) JIS Z 8733(C法簡易級)

インテンシティー法 インテンシティーレベル

無響室、残響室、一般音場

対応規格 ISO 9614−1ポイント点法(精密級)

ISO 9614−2スキャンニング法、(実用・簡易級)

ISO 9614−3スキャンニング法、(精密級)(予定)

4.測定に使用する機器

インテンシティーや平均音圧を実際に測定するにはリアルタイム周波数分析器を用います。周波数毎の1/3又は1/1オクターブ平均音圧レベルを測定しその値からA特性、又はかからないパワーレベルを算出します。

インテンシティー法であれば専用のインテンシティーマイク及びソフトが必要になります。

5.パワーレベル測定システムの例

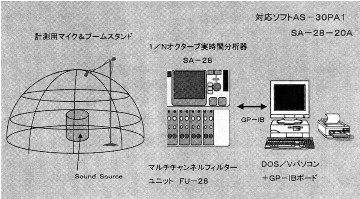

≪例1≫半無響室法パワーレベル測定システム

家電装品や比較的小型な製品で半無響室法を用いパワーレベルを自動的に測定するシステムを今回開発しました。基本的にはISO

3745(精密級)JIS Z 8734(精密級)の測定規格で示される測定法を非常に簡単な操作で実現しています。

システムの構成

マイク、プリアンプ 10台 UC-53+NH-17

実時間分析器 1台 SA-28(2ch,11Noct.)

マルチフィルター 1台 FU-28

フィルターユニット 4台 FU-01(2ch)

パソコン(PC) 1台 DOS/V Windows95

測定ソフト

|

|

図3 無響半無響室法マルチチャンネル測定システム

|

|

|

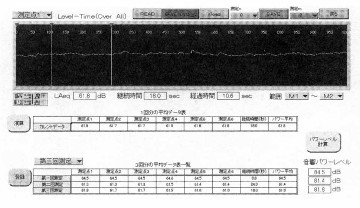

図4 データ処理画面(定位置運転モード)

|

基本的には10点の測定を行いますが、これをマルチチャンネルで同時に処理する方法、マイクセレクターを用いてソフトによって切り替えながら測る方法、1chのみを用いてマイクを移動しながら測る3つの方法が選択できる様になっています。

|

|

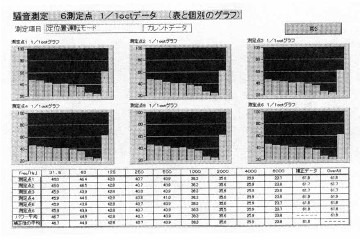

図5 騒音測定 6測定点 1/1 octデータ

|

|

|

図6 音響パワーレベル測定結果

|

半無響室内に置いた音源を取り囲む半球面または直方体の測定面に複数のマイクロホンを配置し、暗騒音および音源の音圧レベル測定を行い、音響パワーレベルを算出します。暗騒音補正、指向性のチェック等も行います。

特長

・完全日本語対応

・マウスとテンキーで楽々操作

・計測器の複雑な操作を覚える必要がありません。

・マイクロホンの位置を自動計算

・エクセルのファイルに出力可能(標準シート添付)

・各チャンネルが同時処理が可能なので質の高い、短時間の計測が可能です。

|

|

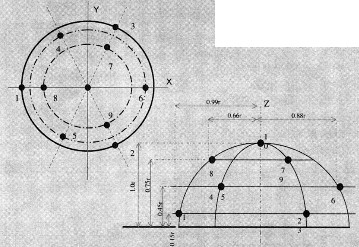

図7 半無響/半球面の測定点

|

|

|

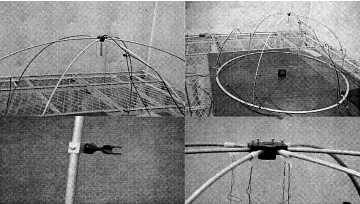

図8 半球型マイク固定セット

|

≪例2≫建設機械のパワーレベル測定システム

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」及び「建設機械の騒音及び振動の測定値測定方法」(建設省告示第1536、1537号、平成9.7.31)に規定されております。

内容はブルドーザー、バックホウ、トラクターショベル、バイブロハンマー、コンクリートブレーカー等の約20機種について実際稼動、走行状態における測定が指定されています。詳細は省きますがこれらをフィールドで測るシステムを開発しましたので紹介します。

使用する騒音計としては精密騒音計(IECPub.804 type1,JIS C1505)を用いることが指定されています。更に周波数分析を用いて1/1オクターブ31.5Hz一8kHzバンドを測定します。同時に振動レベルについても測定を行います。

測定点としては6点で半径16mの半球を仮定し、その測定された音圧レベルよりパワーレベルを求めます。更にその3倍くらいの距離に反射物が無いものとしており、空間的には大変広いものです。

システムの構成

騒音計 6台 NL-14

振動計 8台 VM‐52A

実時間分析器 4台 SA‐30(2ch,1/3oct)

パソコン(PC) 1台 DOS/V Windows95

測定ソフト

各騒音計、振動計及び実時問分析器はRS-485と呼ばれるシリアルリンク型の通信で結ばれており、全てPCによって自動的にコントロールされます。

ソフト内容としては簡単なメニューによる操作で測定を開始し、全ての測定点について走行時のレベルパターンを同時に実時問分析器のメモリーに記憶させます。これをPCにより取り込み、そのパターンについて必要な動作に相当する区間をカーソルで選びパワー平均を行います。これらの測定を3回繰り返し、それぞれの数値の差が1dBとなるまで繰り返し大きい方の2個の算術平均とし音響パワーレベルを算出します。

6.マイクロフォンの固定

測定時間の大半を占めるのがマイクロフォンのセッティングです。通常は規格で指定された、半球面

又は方形面の位置に大小のマイクスタンドを用いて固定します。しかし一回でもこの経験がある方ならお分かりですが、空間的な配置を指定するには多くの難しさがあり、時間を取られてしまいます。そこで、半径1m半球面

の10点について簡単にマイクロフォンホルダーにさすだけで位置を固定できるケージ状の折り畳み可能な図8に示す様な治具を試作してみました。

7.おわりに

音響パワーレベルの測定は測定しようとする機器の性状に応じて実稼動状態の指定や、固定方法を考える必要があります。簡易測走であれば測定環境における暗騒音や反射音をどう軽減するか等、種々の問題があります。これらについての測定上の模索や工夫が必要ですが、当社としてはいかに精度が高く効率的に測れるシステムを構築すれば良いか、今後更なる努力をして行きたいと考えております。

参考文献

(1) リオン技術資料539「音響パワーレベル測定規格の動向 - 機器の騒音ラベリングに関して -」

(2) 日本音響学会第6回音響技術セミナー「音響パワーレベル測定方法」