|

1994/7

No.45 |

1. 地図にない町 | 2. 骨董品展示室の喇叭(ラッパ)たち | 3. Gシリーズ(プログラマブル) オーダーメイド補聴器 マイエイド HI-21 |

所 長 山 下 充 康

日本の夏を代表する花と言えば朝顔。朝露の玉を宿した緑葉の重なりの間から漏斗型の花を覗かせる様子は朝顔ならではの清々しさを感じさせてくれる。

朝顔の季節には少し早いけれど、今回の骨董品シリーズでは「音の展示室−ミニミニ博物館−」で咲き競う朝顔たちをまとめて紹介させていただくこととした。ここで朝顔と言うのは、形がその花に似た音響機器であるところの[喇叭]である(音響学的には「ホーン」と言うべきであろうが、ここでは「喇叭」と呼ぶことにする)。

機会あるごとに求めては持ち込んだ骨董品が次第に増えて、展示室がアンティークショップの様相を呈してきたが、その中にあって一際目を引くのは大小様々な形の喇叭である。

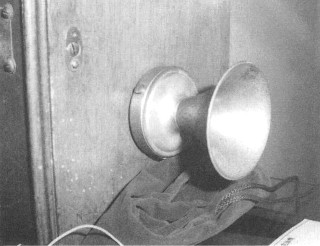

これまでにもこのシリーズに幾つかの喇叭が登場した。その一つは1990年1月(No.23)に掲載した臘管式蓄音機[エジソンスタンダードモデル]に使われている真鍮の喇叭(図1)、次が1991年4月(No.32)のカーボンマイクロホンを使った電話の送話口に付けられた小さな喇叭(図2)、さらに1992年7月(No.37)の[ふいご型緊急用信号器]の喇叭(図3)などである。

|

|

図1 臘管式蓄音機の真鍮製の喇叭(1903年製)

|

|

||

| 図2 | カーボンマイクロホンを使った電話の送話口の小さな喇叭(昭和二年製) | |

|

|

図3 ふいご型緊急用信号器に取り付けられた喇叭

|

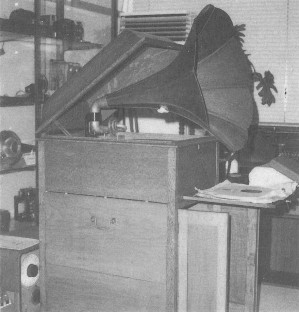

近頃、ドイツ製のキャビネットタイプの蓄音機を手に入れた(図4)。本体とは別に大きな喇叭が付属していて、これによってサウンドボックスの振動板から放射される音が増幅されるように工夫されている。喇叭が木製であるところが珍しい。喇叭の口径はほぼ60cmで、薄く削られた木の板を丁寧に貼り合わせて作られている。形はまさに大輪の朝顔である。大きさの割に軽い(図5)。レコードを聴くときには、キャビネットの蓋を半開きにするか取り外すかして、所定の支柱部分に喇叭の根元を固定するようになっている。支柱は金属管で、サウンドボックスを固定するアームに連結している。

|

||

| 図4 | キャビネットタイプの蓄音機 キャビネットと回転機械部分はドイツ製、サウンドボックスはスイス製、蓋の内側に[ドイツ グラモフォン]のロゴマークが標されている。 キャビネットには引出すとそこに音盤を置くことができるように工夫された棚板が組み込まれている。 |

|

|

||

| 図5 | 大輪の朝顔を想わせる木製の喇叭 八枚の薄板を組み合わせて朝顔型に造られている。 |

昨今ではこの蓄音機が最も人気のある展示物の一つになっている。旧いレコード盤をターンテーブルに載せて試聴してみたが、音量、音質ともに見事なものである。この種の蓄音機にはボリウムの調整機能がないから、展示室でのデモンストレーションのたびに研究所本館建物の隅々にショパンのピアノ曲やシューベルトの歌曲が鳴り渡ることになる。

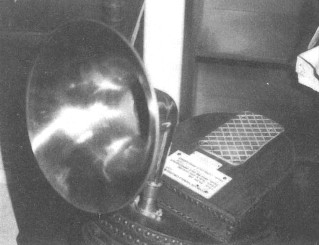

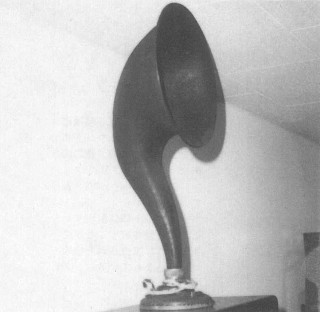

電気的な増幅器が発達する以前のオーディオ機器には喇叭が多用されていたようである。ラジオについても同様で、西洋骨董店などを覗くと商品の中に奇妙な形の喇叭が付属した受信機を見ることができる(図6)。スピーカからの大きな音で放送を聴くことが出来るようになったのは、時代が進んでからのことであって、ラジオの本体に真空管が使われるようになってからも聴取には耳当て型の受話器(レシーバ)が用いられていた。受話器への出力を利用して、ドライバユニットを取り付けた喇叭を鳴らしてラジオ放送を聴くシステムが流行ったらしい(図7)。これならば何人かで同時に放送を聴くことが出来る。音響出力は小さなものであったから、息を殺し、耳をそばだてながら喇叭を取り囲んでいたことであろう。

|

||

| 図6 | 西洋骨董店にはしばしば旧い喇叭つきラジオ受信機が見られる。 | |

|

|

図7 ラジオ受信機に付属した大きな喇叭

|

黄ばんだズックのケースに収められた携帯用に工夫された古い拡声器がある(図8)。いわゆる国防色の塗装が残っていることから軍用のメガホンと推測される。ケースから取り出して、二重になった筒を引き伸ばすと長いメガホンになる。口当ての部分と筒の擦動部分には丁寧に革が貼ってある。形も色も朝顔の花を想像するには極めて無理なものがあるが、携帯用拡声器としての機能は捨てたものではないので、ここに紹介させていただいた。

|

|

図8 国防色の塗料が残る携帯用拡声器(軍用)

|

この他にも鋼で作られた豆腐売りの喇叭(図9)、江戸時代の物と言われて買ってしまった法螺貝(図10)、1900年初頭の自動車の警笛喇叭(図11)など、喇叭の仲間たちが展示室のガラスケースに並んでいる。それぞれに特徴的な音を聞かせてくれるこれらの喇叭たちであるが、エレクトロニクスの利便性に押されて今日では次第に消え去ろうとしている。骨董趣味のノスタルジーに混るわけではないが、音を効率的に放射しようとして工夫されたこれらの喇叭に見られる先人たちの知恵には、しばしば敬服させられるとこである。

|

|

図9 豆腐売りの喇叭(銅製)

|

|

|

図10 法螺貝(江戸時代の品物?)

|

|

|

図11 自動車の警笛用喇叭−1900年初頭

|