|

1991/10

No.34 |

1. 国際化と教育 | 2. パラボラ付きのハルトマンの噴気発音器 | 3. 音が出る舗装について | 4. AM-08型 エアベロチェッカー |

所 長 山 下 充 康

前号で紹介したエーゲルマンの超音波笛に続いて今回も気流による音響発生器を登場させる。

古ぼけた木箱の中から中華鍋のような金属の皿が鉛直に固定された奇妙な装置が出てきた。昔の電熱ストーブにこれに似たものがあった。

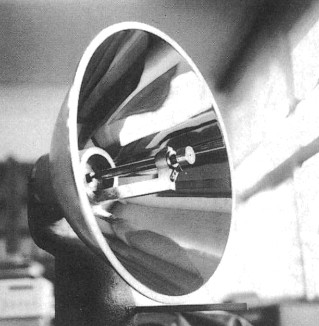

中華鍋は内側の面が滑らかに銀鍍金され、一見するとサーチライトの反射板のように見える。ちなみに太陽に正対させると見事に焦点を結んだ。精巧なパラボラ反射鏡である。パラボラ反射鏡の焦点の位置に噴気口らしきノズルが固定され、その延長軸上に円柱状の金属棒がセットされているのでサーチライトの部品でないことは推測できるが、正体は不明であった。金属棒には捩子が切られていて、これを回転させると固定された噴気口との間隔を任意に変えることができるらしい。パラボラの直径は32cm、深さは14cm。その外観を図1に示した。

|

|

図1 パラボラの外観

|

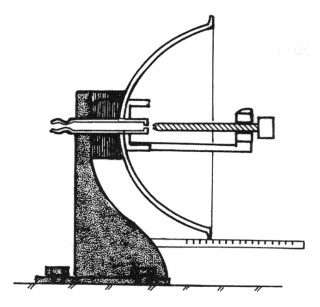

前号に紹介した超音波笛を知らなかったら、これが音響発生器であることに気付かなかったことだろう。パラボラの背後に送気管の端末が取り付けられていることから、エーデルマンパイプに思い至った次第である。図2に断面構造を模式図で示した。

|

|

図2 断面構造図

|

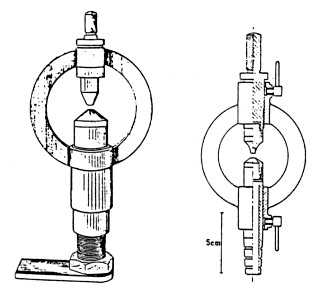

Julius Hartmannが1922年のPhysical Reviewに報告している音響発生器がある(図3)。ノズルから噴射される高速気流を円筒形の共鳴器の口に衝突させることによって超音波を発生させる装置で、「ハルトマン噴気発音器」として実験用音源に広く利用されたものらしい。

|

|

図3 ハルトマンの噴気発音器

|

エーデルマンの超音波笛では共鳴器の深さを調節することによって発生する超音波の周波数を変えることができる構造になっていたが、ハルトマン噴気発音器では共鳴器自身が固定されている。

深さl、口径dの閉管の円筒形共鳴器が発生する音の波長λは近似的に[λ=4(l+0.3d)]で与えられる。実際には噴気孔と共鳴器の口の距離χと噴気の圧力pが関係するので厳密に発生音の波長を計算で推定するにはΔpとΔχの複雑な補正が必要である。具体的な補正方法については幾つかの実験的検討が加えられている。

ここに紹介した中華鍋はハルトマン噴気発音器の仲間であると判断した。金属棒の先端の円筒共鳴器は口径が3mm、深さが3mmである。これから求められた共鳴周波数の計算値は17.22kHzである。

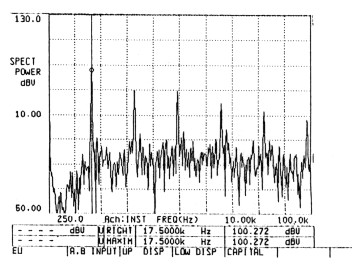

模型実験用音源の駆動に使用しているコンプレッサからのホースを送気管に繋いで、高速気流の圧力と共鳴器の口の位置とを様々に変えて発生音の音圧レベルを観測することにした。図4はパラボラの正面、2mの位置に置いたマイクロホンで観測された音圧レベルである。このデータは噴気孔と共鳴器との距離を5.0mmとし、2.6気圧の噴気圧とした場合で、発生音は高次の倍音成分を含む純音性で、その基本周波数は17.50kHz音圧レベルは100dB以上であった。古典的ではあるが強力なパワーの超音波音源であることに感嘆させられる。

|

|

図4 パラボラ正面2mの位置での音圧レベル

|

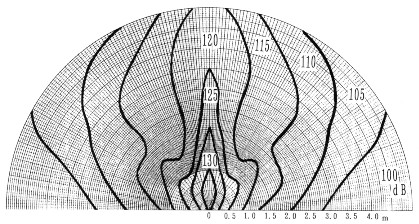

その条件でパラボラを中心に計測したオールパスの音圧レベルの空間的な分布を図5に示した。部分的に不規則な凹凸が見られるが、正面方向にきわめて鋭い指向性を持っていることが認められる。

|

|

図5 観測された音圧レベルの空間的分布

|

この音源装置がどんな実験に使われたのか、旧い記録を探してみたが残念ながら関連資料を見出だすには至っていない。学習院大学から預っている卒業研究生の一人に発生音を計測してもらったが、耳栓をしていても安心できないような強烈な音だったと嘆いていた。