|

1986/10

No.14 |

1. Presentations from JAPAN are hight grade and superior! | 2. 障壁上端部付近の熱が回折減衰に与える影響 | 3. INTER NOISE '86と12th ICA | 4. 航空機騒音(インターノイズ'86) | ||||||

|

|

7. ICAのTechnical Tour | 8. MITにおける音響研究 | 9. 聴覚育成と聴能訓練器 | |||||||

1. インターノイズ86

屋外における騒音伝搬(Outdoor Sound Propagation)のセッションは英国のK.

Attenborough氏(The Open University)によって企画され、開催2日目に研究発表が行なわれた。彼はまだこのセッション(EE,EF,EG)のChairmanとして進行役を務めた。講演件数は11件で、全般的には実用的な方法を含めて、どのようなモデルで騒音の屋外伝搬を予測するかというテーマを各国の研究者が発表していたように思う。特に、A.

Moerkerken (Netherlands)はISOの作業委員会(ISO/TC43/SC1/WG24)で現在検討中の長距離伝搬予測計算法についての講演を行った。簡単にこれを紹介する。

作業委員会はヨーロッパの主要8ヶ国に、Canada, USA, South Africa,日本を加えた12ヶ国の研究者で構成されている。作業委員会の目標は、どのような種類の音源に対しても、またいかなる幾何配置に対しても適用可能で実用的かつ一般性を持つ予測モデルを作成することである。予測量(prediction quantities)はISO/DIS 1996/2にならって、2〜4m/secのdown wind又はtemperature inversionの状態で予測される等価騒音レベル(LAeq-downwind)を基本とする。Down windが予測条件に選ばれた理由は測定値とのcompatibilityと予測精度の2点にある。(なお、音が比較的に伝わり易い条件での予測というのは、日本をはじめ、騒音問題がSevereな国ではなじみにくいのではないかと思われた。)

作業委員会では伝搬を次のように分類している。

○ Atmospheric absorption.

○ Ground effects including refraction and turbulence.

○ Screening including refraction and turbulence.

○ Other effects

○ Source specification

これらの分野に対して、各国で使われている実用的な予測法が集められて検討された。作業委員会が特に注目したものはオランダの予測法("Netherlands prediction model for outdoor sound propagation " Ministiy VROM, Leidschendam, 1986)であった。オランダモデルを出発点として多くの議論が行なわれていると説明した。

オランダモデルというのは検討された中では最新のものであり、騒音伝搬予測を少しユニークなかたちでとらえている。例えば、音が直線のパスで伝搬するという従来のモデルを使用せず、音がある曲率を持つ円弧上を伝搬するモデル(curved ray)を採用している。これはrefractionやturbulenceの影響まで考慮しようとしたためである。ISOの委員会もこの点を重視し、地面効果や回折効果もこのような影響までカバーできる実験式を採用したいとしている。

屋外伝搬のセッションで他に注目したものとして、M. Almgen(Sweden)の講演があった。彼は温度や風勾配による音の屈折をシミュレートするのに、音線を曲げるのではなく地表面を曲げるというユニークな方法を述べた。モデル実験と理論計算の結果を示して、地面を曲げるのと音線を曲げることによる差は少ないと報告している。

温度や風勾配関係では他にRichard Raspet(USA)の講演があった。彼は音速勾配をディスクリートな層状のモデルで計算(Fast Field Program)し、有名なParkin and Scholesの実験結果と比較してその妥当性を述べた。さらに低周波音伝搬の実測値がcylindricalとなる傾向を、同じプログラムによる計算結果により裏付けた。

地面関係ではV.Mellert(West Germany)がAttenboroughの提案しているインピーダンスモデル(2パラメータ)について、その有効性を報告している。特に地表面が層状の場合に有効であることを示した。この他、地面インピーダンスが不均一な場合の伝搬を扱ったS. N. Chandler(U.K.)の講演も興味深いものであった。彼はこの問題に対してBoundary Integral Equation(BIE)を使って数値計算を行ない、均一から不均一な地面に移行するに従って、音場が変化する様子を超過減衰のコンターで示してくれた。

日本からは3件の発表があり、地面と気象の影響、道路騒音の伝搬などが報告された。

2. 12t ICA

トロントで開かれたICAでは開催2日目(7月25日)の午前と午後に屋外伝搬の研究発表が行なわれた。午前のセッション(J1)の副題はtopographical,

meteorological and ground effectであり日本の井清氏がChairmanを務められた。また午後はmainly low frequency

and long rangesが副題となっており、Chairmanはウェジによる回折問題など幅広い研究で知られているA. D. Pierce氏であった。

ボストンのインターノイズでは実用面に視点を置いた伝搬予測問題の講演が多かったのに対し、ICAでは基礎から応用に至るまで幅広い分野の講演があった。講演件数はJ1が10件、J2が7件となっている。

まずJ1では地表面インピーダンスの不連統性に関する講演が2件あった。このうちA. J. Madry (Australia)は精密なモデル実験を行ない、インピーダンスが不連続な境界面で発生する回折波を測定し、平面波反射係数を用いた既存理論には適用限界があることを示した。他の1件はD. C. Hothersall(U.K.)によるもので、英国における道路交通騒音の予測に利用するための、実用的な計算図表(コンター形式)を提示した。道路では騒音がアスファルト面から草地のようなSoft面にまたがって伝搬していくので、このような図表による補正が必要だと説明している。

気温や風勾配など気象の伝搬に与える影響に関しては、モデル実験や屋外測定例の紹介が日本から2件行なわれた。また2人のフランス人、F. JouaillecとG. P. Oswaldからは音速勾配と地面に関して放物近似による理論と実測の対応が報告されている。

その他、大気の乱れによる音のfluctuationが音源の同定精度に与える影響をD.Juvé(France)により、大気の乱れと音のfluctuationについての基礎的研究がW. Wilken(West Germany)によりそれぞれ発表された。

午後のセッションはピストル殺人事件の記事からしゃべり始めたA.D.Pierceの講演から開始された。彼は殺人に使用されたピストルの発射音を聞いた人と聞かなかった人の配置関係をまず図で示した。そして音を聞かなかった人がちょうどRidge(curved surface)のShadow Zoneにいたと説明しながら自分の研究の紹介を行った。彼の研究はゆるやかな曲面(large smooth ridges)上の音響伝搬に関するもので、電磁波伝搬理論を応用した理論の解析を行っている。数値計算との比較を行うため、モデル実験を現在実施中であると報告した。

|

|

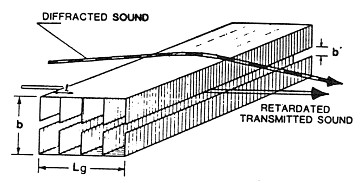

図 低周波制御装置(M. Amram)

|

この後、低周波音の伝搬に関係する講演が次々に行なわれた。まず伝搬というより制御といった方が良いが、M. Amram(Canada)からユニークな低周波音制御装置が紹介された。この装置は中央にキャビティをもつ長い箱状のもので(図参照)、回折波と透過波の干渉を利用して低周波音の低減をはかろうというものである。ここで、透過音の位相はキャビティの効果によって制御できるとしている。同じ高さの障壁に比べると特定の周波数で最大6dBの効果が見込めたと報告しているが、吸音というメカニズムを利用しているわけではないので、観測位置によっては逆に増音されることもあるのではないかというのが一つの見方であろう。

低周波音の長距離伝搬については3000mまでの距離で爆発音を観測し、5〜20Hzの超過減衰を求めたというS. Jakovic(Yugoslavia)の発表と、アメリカ本土(White Sands Missile Range:位置不明)での爆発実験で発生した低周波音をハワイ州Kauaiで観測(0.05Hz)したという例を紹介したR. W. Whitaker(USA)の発表があった。後者はアレイプロセッシング技術を用いて解析した上で、Signal duration平均伝搬速度、到来方向、圧力変化などについての検討を行っている。

この他、気象現象と低周波音の関係についての報告が2件あった。Allan J.Zuckerwar(USA)はアレイを用いた長期観測結果から、ある種の特徴を持った低周波音(2〜16Hz)がハリケーンやサンダーストームのような強風を伴う気象現象から発生していることを明らかにした。また、A. J. Bedard(USA)は落雷を伴う悪天候時に発生する低周波音(0.5〜20Hz)は、落雷そのものから発生するのではなく、気象そのもののメカニズム、例えばうずなどに原因があると報告した。いずれも気象予報の情報として利用できる研究だと思われた。

セッションの最後はカリフォルニア州エドワード空軍基地へ着陸するスペースシャトルからのソニックブームについての発表であった。講演者はR.W.Young氏である。滑走路から12マイル離れた場所で観測されたソニックブームの波形、ピーク音圧レベル、暴露レベルなどが紹介された。参考のため、ピーク音圧レベルはフラット特性で132dB、A特性で117dBであったことを付け加えておく。

3. デモンストレーション

今回のICAでは音楽を聞く機会に恵まれていた。会場の近くには、かつて来研されたShultz氏の独特な音響設計で有名なRoy

Thomson Hallがあった。ここではICAの企画によって金管五重奏、トロント交響楽団のSummer Concert,Shultz氏自身によるホールの説明と音響効果のデモンストレーションがあり、十分に楽しむことができた。また近くの教会や会場でオルガン演奏や現代音楽、楽器のデモなどが行なわれ、参加者をおおいに楽しませた。このうち、New

Instrumentsのデモに興味をおぼえて聞きに行ってみた。ところがそこでは共鳴体のないチェロのデモ、琴まがいの楽器を爪でひっかく、弓でこする棒でたたくようなデモが行なわれていたのだ。音が電気的に増幅されていたこともあって、聞くにたえないひどい音であった。「そんなの楽器じゃないわ!」という御婦人のたまりかねた声までとび出す始末。楽音と騒音の距離が最近めっきりと近くなったなあと思いながら席を立った。

(山本貢平)