|

1986/7

No.13 |

1. 都市環境改善に関する作業委員会(米国) | 2. 低周波音の睡眠影響 | 3. 建築音響研究室 | 4. 聴力検査室の遮音性能について | |||

―低周波シリーズ7―

騒音振動第二研究室 田 矢 晃 一

1. はじめに

低周波音による苦情としては、窓ガラス等の建具がたつきに起因するものが圧倒的に多く、苦情全体の8割強を占めています。この他、気になる、圧迫感がある等の心理的苦情、頭痛、耳鳴り、吐き気等の生理的苦情等がありますが、睡眠が妨げられるという苦情も1割程を占めます。勿論これは苦情全体の割合ですから、終夜稼動の工場周辺や高架橋の近傍では睡眠妨害がより多くの割合になると考えられます。そこで今回は、低周波音の睡眠影響に関する実験について紹介致します。

2. 睡眠深度とその判定

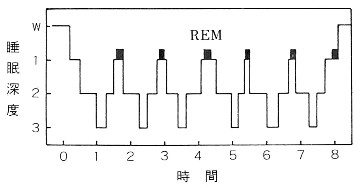

通常、私達が寝ているときは眠りの深さが浅くなったり深くなったりすることを繰り返し、一夜で5〜6回の周期になっていると言われています。この様子を図1に示します。ここで縦軸は睡眠深度を示していますが、これは睡眠の深さを3段階あるいは4段階に分割して考えたもので、睡眠影響を取り扱う上で大変重要な役割りを果します。何故ならば外乱による睡眠影響は睡眠深度によって異なり、また睡眠影響は睡眠深度の変化によってのみ知ることができるからです。

|

|

図1 睡眠深度パターン

|

それではこの睡眠深度の測定方法について説明致します。

睡眠深度は、脳波、筋電、眼球運動の各波形の総合的な波形識別により求めます。これらの波形を観測するために身体各部に電極を取りつけます。図2に電極取付位置を示します。電極も取付位置によって異なったものを使用します。脳波は脳波用電極(三本脚電極)にぺーストを充填し、毛髪を分け、頭部をアルコール綿で清拭した後、特殊な接着剤で接着し、ドライヤーで乾燥させます。これと耳朶に取りつけた電極との電位差から脳波を検出します。筋電は下顎下両側、眼球運動は両眼眼窩外側縁と左側耳朶から検出します。

|

|

図2 電極取付位置と波形例

|

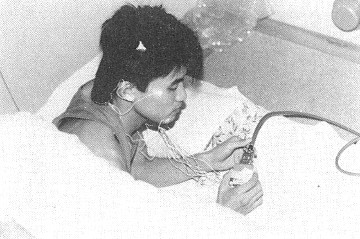

このように、通常8ヶ所に電極を取りつけ、それぞれのリード線を中継コネクタを介して脳波計に接続します。写真1は電極を取りつけた被験者が就寝前に中継コネクタを接続しているところ、写真2は多用途脳波計(三栄1A96)で脳波を観測しているところです。

|

|

写真1 中断コネクタの接続

|

|

|

写真2 脳波形の監視

|

脳波計から図2に示したような波形が得られますが、睡眠深度は次の判定基準によって判定します。

睡眠深度『W』覚醒

脳波はα波と低電位のさまざまの周波数の活動を示す。

運動時間『MT』

ポリグラフ記録が被験者の体動によって不明瞭になった時期。

睡眠深度『1』

比較的低電位でさまざまの周波数の脳波がみられるが、速い眼球運動をともなわない。

睡眠深度『2』

比較的低電位でさまざまの周波数の脳波を背景として、12〜14Hzの紡鐘波とK複合が出現する。

睡眠深度『3』

高振幅の徐波が中等量ないし大量に出現する。

睡眠深度『REM』

比較的低電位でさまざまの周波数の脳波に加えて、偶発的に速い眼球運動が出現し、また、筋電図は低振幅を示す。

ここで図2をもう一度見て下さい。例に示した波形には比較的低電位で、さまざまの周波数の混在する脳波、速い眼球運動の出現と持続性筋電図の著しい低下が見られます。これはREMの始まりを示しています。

3. 被験者暴露実験

(1) 実験方法

当研究所の低周波音暴露実験室に被験者を就寝させ、睡眠実験を行いました。被験者は健康な男子学生で、1実験夜に2名、合計20夜、延べ40人を対象に行いました。

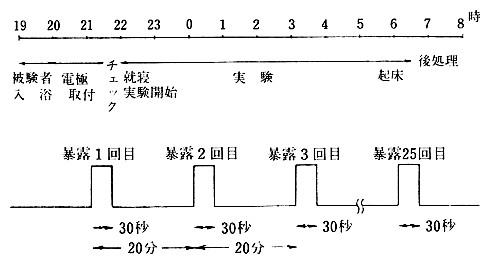

被験者はあらかじめ入浴し、電極を取りつけ、22時に就寝させ、翌明6時30分まで実験を行いました。実験方法は、刺激に対する反応を見る方法をとり、試験音を30秒間暴露し、暴露前と暴露中の睡眠深度の変化に注目して行いました。暴露の間隔は、前の暴露音による影響が残らないように20分の間隔をおいて行いました。実験のスケジュールと暴露の間隔を図3に示します。

|

|

図3 実験スケジュール及び暴露の間隔

|

(2) 試験音

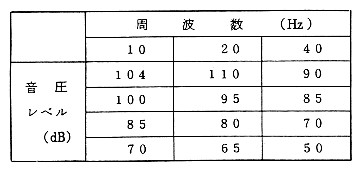

今までにさまざまな試験音を用いた実験を行ってきましたが、今回は定常純音を用いた実験を紹介します。表1に試験音の周波数と音圧レベルを示します。周波数は10Hz,

20Hz, 40Hzを選び、音圧レベルは通常の生活空間に存在すると考えられるレベルを概ね等間隔に分けて合計12種類の試験音の構成としました。

|

|

表1 実験周波数と音圧レベル

|

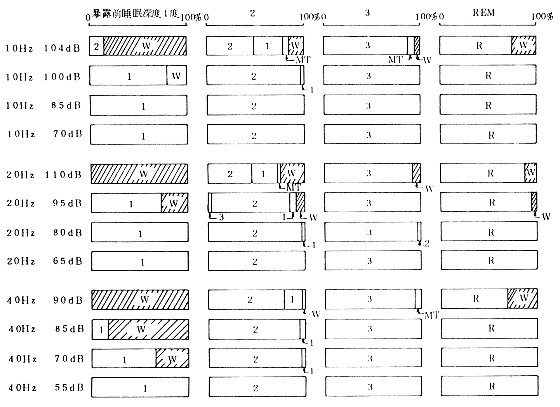

(3) 実験結果

睡眠深度は30秒間隔のブロック毎に判定し、暴露前3分から暴露終了後3分までを脳波記録から読みとりました。そうして、各暴露前の睡眠深度で整理し、暴露により深度が変化する状態毎にその割合を帯グラフにしました。図4にその結果を示します。図4中には各グラフに含まれる例数が記されていませんが、ここで例数について少々考察します。前述のように、実験は延べ40人について行い、1実験夜に25回の暴露を行いました。これより暴露機会は1000回あったことになります。これを12種類の試験音別に、また4段階の睡眠深度に分けて整理しましたので平均値は約20になります。ところが、睡眠深度は20分毎に均等に現われるわけではなく、図1に示したように睡眠深度2度の状態が非常に多く、睡眠時間の約5割を占めます。反対に睡眠深度1度は寝入りばなの状態で非常に時間的に短かくなります。これに体動やいびき等による偶発的な障害が重なると、ほとんどとれない部分が生じてしまいます。実際に、最も例数が少なかったのは40Hz55dBの睡眠深度1度の場合でn=2、最も多くとれたものは40Hz90dBの睡眠深度2度でn=42となっています。平均的には睡眠深度1度ではn=5、2度ではn=24,

3度ではn=12、REMではn=10となっています。

|

|

図4 暴露中の睡眠深度の変化

|

図4で、睡眠深度1度の場合には、10Hzでは、100dB以上になると影響が出始め、104dBでは過半数が覚醒(W)しました。104dBで覚醒しなかった例は深度1度から2度へ移行する時期であったため応答性がやや低下していたものと考えられるのでほぼ全例が覚醒するといってもよいと思われます。20Hzでは95dBで覚醒が出始め、110dBでは全例が覚醒しました。40Hzでは70dBでわずかに覚醒する場合があり、85dBでは過半数、90dBでは全例が覚醒しました。

睡眠深度2度の場合には、深度1度より覚醒する機会は少なくなり、10Hzでは104dBでわずかに覚醒する場合と睡眠深度の浅度化が見られ、20Hzでは95dBで少々の覚醒があり、110dBでは10Hz

104dBとほぼ同等の影響があり、40Hzでは90dBで極めてわずかに(42例中2例)が覚醒が見られます。

睡眠深度3度の場合には、10Hz, 104dB、20Hz, 110dBで極めてわずかに覚醒例がありましたがその他のすべての条件では影響がみられませんでした。

睡眠深度REMでは、10Hz,104dB、20Hz,95dB、110dB、40Hz、90dBでわずかに覚醒例があり、睡眠深度2度と3度の中間程度の反応であるように思われます。

4. まとめ

実験結果から、各実験条件のもとでの睡眠に全く影響のないレベルを求めるとすると、10Hzでは85dBから100dBの間、20Hzでは80dBから95dBの間、40Hzでは55dBから70dBの間に境界がありそうです。また睡眠深度2度を妨害しないレベルは、10Hzでは100dBから104dB

20Hzでは80dBから95dBの間40Hzでは70dBから85dBの間になりそうです。

これらの点を結んでいくとISO/R226による等ラウドネス曲線に準じた曲線が画けそうです。また騒音の睡眠に及ぼす影響についての既往の研究例をみると30dB(A)以下では睡眠にほとんど影響を及ぼさず、40dB(A)以上では影響を及ぼすとされています。40dB(A)は20Hzでは90dB、40Hzでは75dBに相当しますから今回の結果はこれを裏付ける結果にもなっているとも考えられます。

低周波音の睡眠影響は、低周波音のレベルが大きければ大きい程、睡眠深度が浅ければ浅い程影響は強く、またその程度は聴覚にも密接に関係していると言えると思います。

5. おわりに

本実験は環境庁の委託により実施したもののうち、定常純音の場合の結果です。 また、睡眠深度の判定は尋問的な知識と経験が必要とされます。本実験での睡眠深度の判定はすべて戸板女子短期大学、山崎和秀教授によりました。ここに厚く御礼申し上げます。