|

1986/4

No.12 |

1. 海中の騒音問題 | 2. 鉄道騒音の評価について | 3. 通常離着時のヘリコプタ騒音の評価 | 4. 新世代のオージオメーター−AA-70− | |||

騒音振動研究室 大 島 俊 也

1. はじめに

ヘリコプタの運航時に発生する衝撃なバタバタという騒音は他の航空機にはみられない特徴的な音色を持っています。このヘリコプタ特有の音はブレードスラップと呼ばれ、ヘリコプタ騒音の評価を行うに当っては無視することはできません。ICAO(国際民間航空機構)では、その会議報告書ANNEX16に於いて、ヘリコプタ騒音の評価方法を提案しています。その内容の概略はジェット機騒音の評価法に準処したもので、航空機特有のEPNL*(10秒間で規準化したPNLT**のエネルギー平均値)という尺度を用い、特に衝撃音に対する補正を行わないというものです。これに対して、ISO(国際標準化機構)では、ICAO方式とは異なった評価法を提案しました。この方法はICAO方式で導出されるPNLT(特異音補正を行ったPNL)に衝撃音補正を施した方法です。ただし、この提案は最近になって取り下げられました。ここでは、通常の運航状態で測定された3機種のヘリコプタの音に対して、ICAO方式、ISO方式双方で評価値を算出して両者を比較するとともに、被験者を使った評価実験を行って、ヘリコプタ騒音の評価法について検討しました。

2. ヘリコプタ騒音の特性

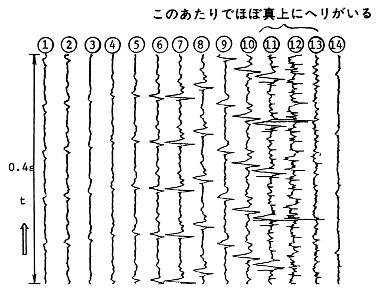

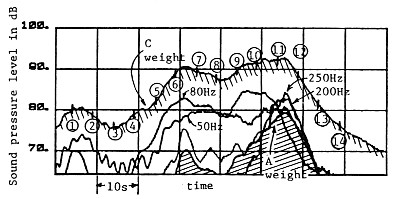

ブレードスラップはロータの回転に伴って生ずる2次的な音であり、先行するブレードによって起こるといわれています。それ故、ブレードスラップは周期的に繰り返す衝撃パルス的な音圧波形を示します。またブレードスラップは進行方向前方に強い指向性を持っているため、機体が接近する際には大きく聞こえ、ちょうど真上にくるあたりで最大となります。そして頭上を通過した直後からプレードスラップは急激に小さくなり、エンジン騒音と回転騒音等が主となります。このことは私達が通常の生活の中でよく経験することです。Fig.1はヘリコプタが接近し頭上を通過する際の音圧波形の変化の様子を示したものです。またFig.2はFig.1の波形と対応したレベル変化を示したものです。これらを見ると、衝撃的な波形が頭上通過後、急激に小さくなっていることがわかります。また、50Hz、80Hzでは機体が遥か彼方にある時から既に大きく、頭上通過直後に小さくなっており、プレードスラップと対応していることがわかります。一方200Hz、250Hz成分は頭上通過時のみ大きな値を示しています。

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

3. ヘリコプタ騒音の評価手法

ここでは、ICAOで提案された方法と、現在は取り下げられましたが、ISOで過去に提案された方法を紹介し、実際に通常飛行状態で収録したデータに適用した例を示します。

1) ICAO方式の計算法

基本的にはジェット機騒音のやかましさを評価する方法と同じで特異音補正(Tone correction)を施したEPNLを用います。ただしヘリコプタ騒音の主要成分が他の航空機騒音に比べて低い周波数領域にあることを考慮して、分析する周波数範囲の1/3オクターブバンド中心周波数を通常の80Hzから50Hzに下げています。

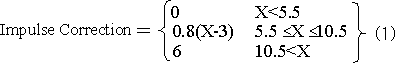

2) ISO方式の計算法

A特性で補正した音圧波形を0.2×10-3秒の時間間隔でサンプリングしたデータを用意し、(1)式によって衝撃音補正値を0.5秒ごとに求めます。これをICAO方式と同様にして算出したPNLTに加算した後、EPNLを算出します。

ここで

u:A特性で補正された音圧波形を2kHzのローパスフィルタを通した後、0.2×10-3秒間隔でサンプリングした値。

この方法は、0.5秒間の二乗平均音圧に対して0.2×10-3秒毎の瞬時音圧の二乗値の“バラツキ”の大きさで衝撃性の程度を表現しようとするものです。

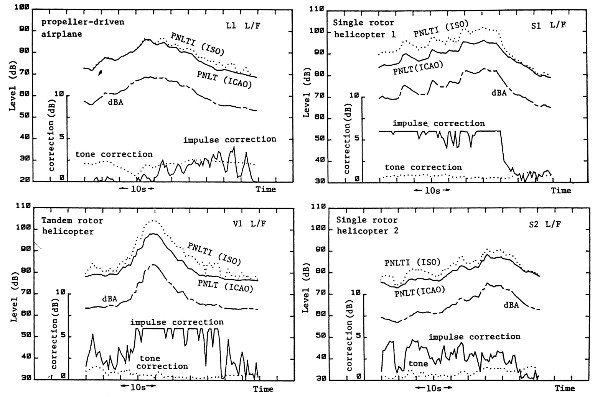

Fig.3はレシプロ機1種とヘリコプタ3機種のレベルフライト(接近→通過)時についてICAO方式、ISO方式で計算したPNLの時間変化を示しています。図中、L1はレシプロ機、S1,S2はシングルロータ型ヘリコプタ、V1はタンデムロータ型ヘリコプタを示しています。この図を見ると、レシプロ機に較べて、ヘリコプタでは特異音補正値が小さいかわりにISO方式による衝撃音補正値が大きいことが目につきます。特にシングルロータ型の2機種では接近時に衝撃音補正値が大きく、通過後は急に小さくなっています。このことは聴感上とも良い対応を示しています。また、ICAO方式とISO方では最大6dBの違いが生じており、レシプロ機に較べて、ヘリコプタではその差が大きくなっています。なお、このISOの衝撃音補正値は、ISOがICAOの要請で研究、提案したものです。ところが、これを受けたICAOは、さらに研究を進めた結果、ISO方式で衝撃音補正を行うとかえってうるささとの相関が悪くなり、むしろ通常の航空機と同様の方法で算出されるEPNLの方が良いとしてISO方式を採用しなかったという経緯があります。いずれにしても、この問題は現在進行中の課題であると言えます。

|

|||

|

|||

4. ヘリコプタ騒音に関する評価実験

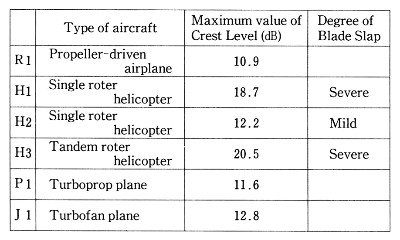

以上、述べてきた2つの方法を比較検討する目的で、ヘリコプタとジェット旅客機等、数種の航空機騒音を用いた予備的な心理実験を行ないました。Table

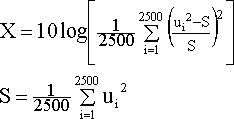

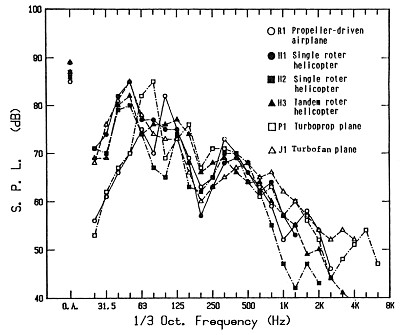

1に実験音として用いたヘリコプタ3機種を含む6機種の騒音の内容を示します。表中、Crest Levelとは、クレストファクタを対数表示したもので、波形の衝撃性と対応の良い数値です。また、ヘリコプタ3機種については、ブレードスラップの聴感上の強さも記入しました。また、Fig.4に実験音のスペクトルを示しました。その主な特徴は、ヘリコプタ3機種とターボファン機には、30〜40Hzにピークがありますが、プロペラ機とターボプロップ機ではその成分は小さな値となっています。プロペラ機では100Hzに、ターボプロップ機では80Hzにピークがあります。なお、実験音には実験室の特性が若干含まれています。ヘリコプタ騒音は接近時と頭上通過後で音の特性が異なります。また継続時間が長いことから、実際の離着陸時の騒音パターン全体を用いて、うるささの判定をすることは難しいと言えます。そこで今回の実験では、騒音変動パターンから、音の特性の変化が少ない部分(8〜9秒間)を切り出して実験音として用いました。実験は一対比較法を用いて行ないました。2種類の実験音を対にして、前後して呈示し、被験者に“うるささ”に関する判定を行わせました。

|

Table1 Details

of Stimulus Sound

|

|

|

|

|

|

|

Fig.4 octave-band

spectra for six diferent test noise

|

5. 実験結果

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

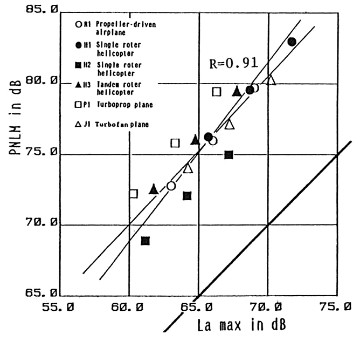

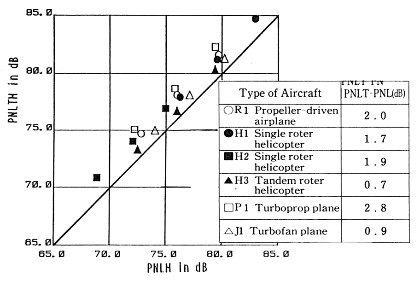

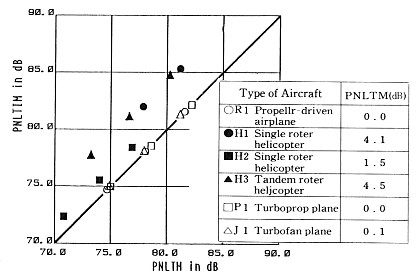

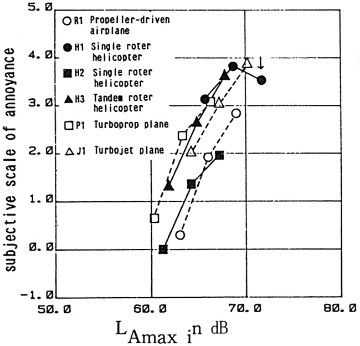

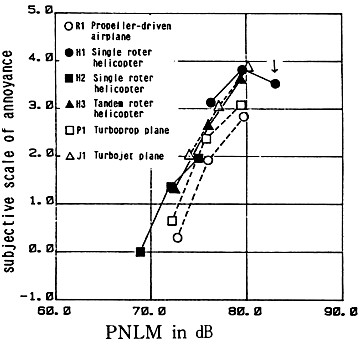

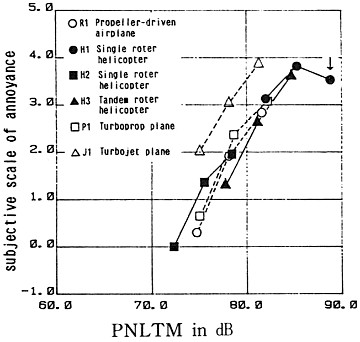

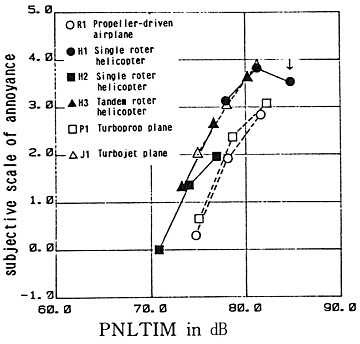

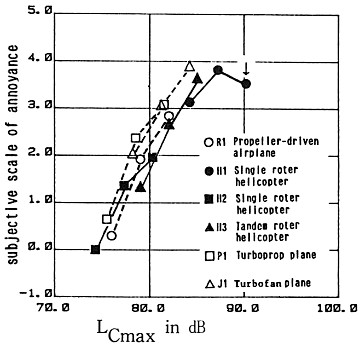

一対比較法による実験結果から心理学的尺度を構成する手法として、サーストンの比較判断の法則に基く方法を用いました。一方、算出した物理量は騒音レベル(dBA、時定数はslow)のピーク値、感覚騒音レベルPNLのピーク値、純音補正されたPNLTのピーク値、ISO衝撃音補正を施したPNLT Iのピーク値及びC特性音圧レベル(dBC)のピーク値です。各物理量間の関係を見てみるとFig.5は騒音レベルとPNLの関係図上に実験音すべてを散布したものです。2変量間の相関は0.91と高く、騒音レベルよりもPNLが10dB程度大きな値となっています。我国においてはPNLの予測値として騒音レベルのピーク値に13dBを加えたものとしていますので、その値よりは若干小さめであると言えます。次にPNLとPNLTの関係をFig.6に、PNLTとPNLT Iの関係をFig.7に示します。Fig.6より特異音補正値は機種による違いが小さく、1〜2dB程度となっていることがわかります。一方、Fig.7を見ると、ISO衝撃音補正値が、ブレードスラップの激しいヘリコプタでは大きく、ヘリコプタ以外の機種ではほとんど零となっていることがわかります。次に、Fig.8〜 Fig.12に実験で得られた心理尺度値と各物理量との関係を示します。各図中、矢印で示したデータ(H1)はレベルの増加に対して、心理尺度値が逆転しますが、これは被験者全員が同一の判断をしたデータを解析から除外したために、(一対比較法の処理上の問題から)尺度計算のデータ数が2個と非常に少なくなり、推定された心理的な距離の信頼性が悪くなったものです。心理量と物理量の対応の善し悪しは、同じ物理量に対する心理量のバラツキの大きさで表わされます。もちろん、バラツキが小さいほど物理量と心理量の対応が良く、その物理量が評価量として優れていると言えます。ここで用いた5つの物理量の中で心理量との対応が比較的良かったものはC特性音圧レベルで、次はPNLという結果となりました。A特性音圧レベルよりもC特性音圧レベルの対応が良いことは興味のあるところです。(Fig.5)ICAO方式の評価法では、同じ心理尺度値に対して、ヘリコプタ及びターボファン機がプロペラ機とターボプロップ機より3〜4dB程小さな値となっています。一方、ISO方式の評価法では、ターボファン機を除けば心理量との対応が非常に良くなっています。ターボファン機だけが他の異なる理由として考えられるのは、スペクトルの低い成分(40Hz〜50Hz)に大きなパワーを持つことです。ICAO方式、ISO方式双方とも50Hzバンドより低い周波数成分は評価対象に入ってません。C特性音圧レベルと心理量の対応が良いことを考え合わせると、40Hz程度の低周波成分もうるささに関与している可能性があります。ヘリコプタ3機種についてもターボジェット機同様、評価対象外の低域成分がありますが衝撃音補正を行ったために、見かけ上、プロペラ機、ターボプロップ機と近いレベルが与えられていると考えることができます。ですから、仮に50Hzよりも低い周波数成分を考慮した評価法を用いるならば、衝撃音補正を行うことは、かえってヘリコプタ騒音に対して過大な評価を行うことになるかもしれません。今後は、ヘリコプタ騒音の低周波成分も考慮した評価方法について検討したいと考えています。