|

2011/4

No.112 |

1. 巻頭言 | 2. 中華民國音響學會學術研討會 | 3. 半 鐘 | 4. OAEスクリーナー ER-60 | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その78>

![]() 半 鐘

半 鐘

理事長 山 下 充 康

東北関東大震災の被災者の皆様に衷心よりお見舞い申し上げます。

1682年の「八百屋お七火事(天和の大火)」は古来有名な江戸の大火である。その当時、料理に使う「かまど」の火、暖を取る「コタツ」や「火鉢」の火、灯りを取る「行灯」の燈し油の火・・など火種にはこと欠かない。かてて加えて家屋は木造であり、障子や襖は紙と木が大 に使われているから極めて燃えやすい。こんな木造家屋が軒を接するように建て込んでいたのだから一箇所で火が出るとまたたく間に大火となって江戸の町を焼き尽くしたことであった。

「火事と喧嘩は江戸の華・・・」木造平屋の長屋に埋め尽くされた江戸の町。自分に直接関係のない火炎ショウは庶民にとって楽しい見ものであったことであろう。

|

|

江戸の家並みが幾つかの浮世絵に残されている(図1)。その絵の中に必ず描き込まれているのが小さな家屋の家並みを見下ろすように聳え立つ火の見櫓と、半鐘のぶら下げられた梯子である。背の高いビルが立ち並ぶ今日の都心部地域では目視で発火を特定するのには役立たずの火の見櫓であるが、高層ビルが立ち並ぶ以前は大いに活躍したことであろう。今日では消防署ですら火の見櫓は姿を消し、せめて濡れたホースを乾かす物干し場として使われているのが普通であろう。

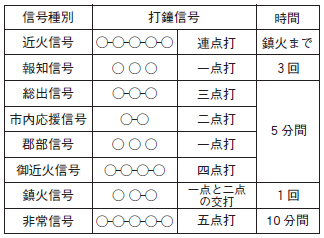

骨董品展示室の一画に古くから一つの半鐘が置かれている。昭和に造られた半鐘であるが、本物の風格が感じられる(図2)。梯子の上に取り付けられた半鐘の音は火事が近いか、燃え広がっているのか、鎮火に向かっているのかなどを周辺に知らせる音信号であった。火事が近ければ「ジャンジャンジャンジャン」と四連打、鎮火すれば「ジャーン・ジャンジャン」の三打と決められていたらしい。明治の末に表のような消防鐘打ち表示が定められている(表1)。

先の大災害の折には津波の襲来をサイレンが知らせていたが、サイレンの鳴らし方についてもこれと似たものが定められている。炭鉱内で使われていた非常用ラッパ信号器(本紙No.37, 1992/7「骨董品シリーズ その17 ふいご型緊急用信号器」)でも特定の鳴らし方が規定されていた。音信号の上の約束事であろう。

|

|

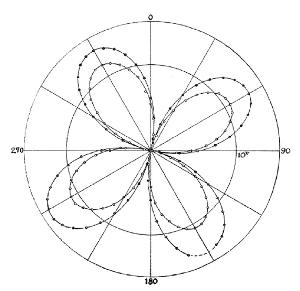

さて件の半鐘であるが、小林理学研究所の創設時に常務理事を務められていた「小橋 豊 博士」が研究の対象とされていたとの記録が残されている。ここでは具体的な論文内容には詳しく触れないが、小さな振動ピックアップを半鐘に貼り付けて叩いた際の振動モードを観測したものであった(図3)。戦時下(昭和17年)の研究であり音響計測機器も粗末なもので、論文内容は今日では陳腐に感じられる部分も少なくないが、当時は音響研究の一助となったことであろう。

|

表1 東京市内の消防信号/打鐘信号

(消防信号等に関する規則 第4条)  明治36年10月訓令第41号 |

図3 半鐘の固有振動による音の方向性 (小橋 豊「半鐘の音響學的研究 其の二」日本數學物理學會誌16(7)) |

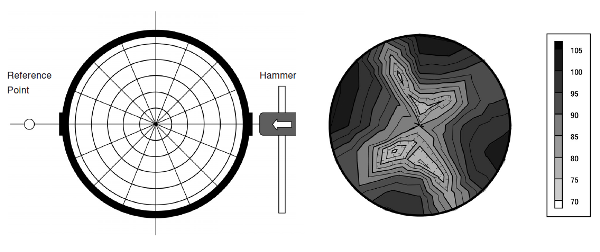

図4 半鐘からの発生音測定 測定点(左) R.P.で音圧レベル100dBのときの内部音圧分布(右) |

|

梵鐘や半鐘のように真円に近い音響放射物体ではその中心に音圧レベルが低いエーリアが存在すると言われることがある。人間には耳が二つあるから片方の耳だけを厳密に鐘の中心に 置付けることはしにくい。梵鐘に出会うたびにこれを確かめたくチャレンジしたが、轟音に驚かされるばかりであった。これをここに紹介した半鐘で1/2 マイクロホンを用いて物理的に計測したところ特定の周波数(347Hz)の中央付近に音圧レベルが低下するエーリアが見られた。一部の計測値であるが図4に紹介した(このデータは当研究所補聴器研究室の田矢室長によって得られたものである)。