|

2008/1

No.99 |

1. 巻頭言 | 2. ICA 2007 | 3. 超大型低音用ハーモニカ | ||||||||

|

|

5. 環境騒音観測装置 NA-37 | ||||||||||

理事長 山 下 充 康

建築用のレンガほどの大きさの古びた木箱に納められて居る巨大なハーモニカを手に入れた(図1)。

|

|

|

ハーモニカの起源は19世紀中ごろにオルガン調律の基準音源として使われた道具であったとのこと。明治の中ごろに輸入され、明治の末には国産品も登場した。

大正、昭和にかけてハーモニカは日本中に普及したらしい。今日では一時期ほどの人気は無いけれど、隆盛期にはハーモニカのアンサンブルグループやプロの演奏家たちが活躍していた。

演奏にほとんど苦労することなしに一応の音が出ることから簡便な楽器として世間に広まったものであろう。ハーモニカは楽器というよりも玩具に近い存在だった。焚き火を囲んだカウボーイ(牧童)たちがベストのポケットから小さなハーモニカを取り出して哀愁に満ちたメロディを奏でる光景はしばしば西部劇で見かけるお定まりのシーンである。

容易に演奏が可能な楽器ではあるけれど、プロの演奏家ともなると大変な苦労が必要となる。ドイツの地方都市にハーモニカ演奏家養成のための国立トロッシンゲン音楽大学がある。トロッシンゲン音楽大学はハーモニカとアコーデオンの演奏家養成コースが置かれている世界で唯一の音楽大学で、これがこの音楽大学の特徴になっている。トロッシンゲンは世界的に著名なハーモニカメーカの「ホーナー社」の本拠地でもある。

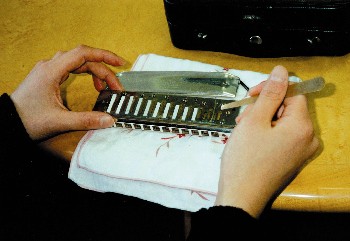

ハーモニカはリード楽器であって、孔に息を吹き込んで燐青銅製の薄いリードを振動させて音を出すから、専門の演奏家ともなると演奏に先立ってリードの調整が必要になる。図2は演奏に先立ってリードに特殊なパテを塗ってリードの振動を調整している様子である。いわゆる調律で、この作業に演奏家は細心の注意を払わなければならない。

|

|

|

ここに紹介する巨大なハーモニカは超低音用のハーモニカで、木製の基盤に大きな四角い切れ込み孔が並んでいる。

図3は「ホーナー社」製のミニチュアハーモニカをはじめとするいくつかのハーモニカとこの低音用ハーモニカを並べて撮った写真である。

|

|

図3 色々なハーモニカ |

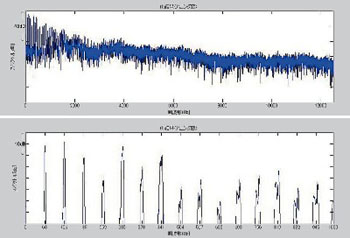

図4はこの大きな寸法の低音用ハーモニカの最低音を吹き鳴らしてFFT周波数分析した結果である。1000Hzまでの周波数範囲を拡大して図に示したが、基本音が63Hzであることが判明した。このハーモニカの音をピアノの鍵盤に対応させて図5に示した(厳密にはハーモニカの音は低音域に幾分ずれている)。○印は吹いて出る音、×印は吸って出る音である。ピアノの鍵盤に対応させると左側に配置されている低音部を2オクターブほどをカバーしている。

|

|

図4 低音用ハーモニカのFFT分析結果

(FFT周波数分析には学習院大学理学部研究生 三谷謙太君にご協力頂いた) |

|

図5 低音用ハーモニカの88鍵対応図 (○:吹奏 ×:吸奏) |

図6には円筒形の胴を持った二本のハーモニカが見られる。この二本はソプラノとアルトのハーモニカで箱の蓋には説明書きが添えられている。

|

|

|

|

|

図6 円筒形のソプラノ・アルトハーモニカ(上)と収納箱に添付された音階表(下) |

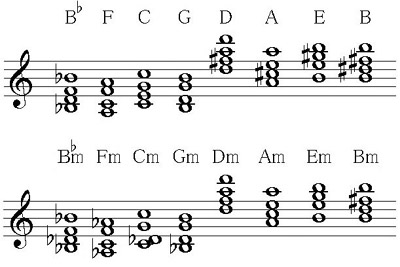

もう一つの長いハーモニカはアンサンブル用のハーモニカであろうか、吹くだけで和音のコードを簡単に奏でるように工夫されたハーモニカである。上側の吹き口では長調のB♭/F/C/G/D/A/E/B、下側の吹き口ではマイナーコードでB♭/F/C/G/D/A/E/Bを容易に奏でることが出来る。図7はこの和音コードを楽譜に記したものである。

|

|

|

|

|

|

図7 コードハーモニカ(左)と音階(右) |

今日ではハーモニカは時たまカントリーウェスタンやジャズの演奏に登場するのを観る程度になってしまったが、一頃は学童や若者の間できわめてポピュラーな楽器として流行したものである。終戦直後の街頭では白い服をまとった傷痍軍人(?)らが「異国の丘」や軍歌のフレーズなどをハーモニカで奏でる光景が見られたものである。

ハーモニカの音にはなぜかノスタルジイを感じさせられる。ハーモニカの音には「木造校舎」と「夕焼け雲」が似合うように感じる。これはオジンの感傷であろうか。

今回の骨董品シリーズでは昔懐かしい楽器、ハーモニカを取り上げさせて頂いた。