2002/7 No.77 |

1. 音の評価としてのA特性音圧レベル | 2. 低周波騒音計測用防風スクリーンの開発 | 3. 油圧サーボアクチュエータを用いた低周波音実験装置の開発 | 4. 補 聴 器 | |||||||

| 6. 人工中耳(植込型補聴器) | |||||||||||

名誉顧問 五 十 嵐 寿 一

1.はしがき

騒音に関する環境基準をはじめ種々の騒音測定の指標としてA特性音圧レベル(騒音レベル)が広く使用されている。騒音に対する人の感覚的な反応は、基本的には音の大きさが関係すると考えられた結果である。更に変動する騒音についても時間的に音のエネルギーについて積分した等価騒音レベルが提案され、その適用範囲はさらにひろがった。しかし、環境騒音について

ISO は早くから、騒音が日常生活において邪魔になるあるいは迷惑であるという反応を推定するため、"annoyance"という概念を想定して、音の大きさだけでなく音源が純音等の特異音を含むとき、または衝撃的な音を伴うときには、A特性音圧レベルに補正して評価騒音レベルとすることを提案してきた。ここでは、A特性音圧レベルが提案された経過と共に、騒音評価方法に対する指標設定について述べてみることにする。

2.A特性音圧レベルの採用

指示騒音計が音の大きさに対する人間の感覚を測定する計器として開発されてからほぼ半世紀になる。騒音計はもともとFletcher−Munsonの音の大きさを示す感覚曲線を基準にして、40phon、70phon、ほぼ100phonの逆特性(A,B,C特性)を計器の周波数特性として組み込み、周波数に対する感覚の違いも考慮して音の大きさを測定しようと試みたものである。騒音計の周波数特性として、何故このような選択が行なわれたかについては定かではないが、音の大きさの曲線は大きさによって周波数特性が異なるので、日常生活における小さい音、中程の音、大きな音の感覚的大きさを表示するためであったと思われる。しかし、このような設定はA,B,C特性を切り替えた時、特性によって数値が異なる問題が生じ、日本では一応B特性で測定することにして、60dB以下のときにはA特性に切り替え、85dBを超えるときにはC特性で測定することにしていた。戦後騒音が社会問題になって各種の騒音の測定が行われることになったが、守田は当時出版されていた"Noise

Control"(1955 発刊)に掲載された各種騒音のスペクトル170種類をサンプルとして取り上げ、まず、周波数分析の結果からStevensの計算方法で音の大きさのレベルを算出し、ついで指示騒音計のA,B,C特性、ドイツのDIN1,2,3特性、英国のRobinsonが提案していたFletcherの感覚曲線を計算した音の大きさ等と比較することによって統計的な検討を行い、A特性音圧レベルが各種の騒音について複合音としての音の大きさと最も相関のよいことを検証した1)。この結果は1959年第3回国際音響学会(ICA)で報告されたが、その後国際的にも認められることになり、指示騒音計の国際規格(IEC)からB特性が削除され、C特性は専ら音圧レベルの測定に使用されることになった。

1960年代、ISOにおいて騒音の測定方法について審議を進めていたが、ここでも各種機械、自動車、鉄道騒音はじめ職場における騒音についてA特性音圧レベルが使用され(航空機騒音はPNdB)、また環境騒音については日常生活に邪魔になる"Annoyance"の反応を測定することにして、A特性音圧レベルに特異音、衝撃音が存在するときにはそれぞれ+5dBの補正、その他時間帯及び地域補正をすることを勧告していた。最初変動する騒音の測定は、サンプリングにより騒音レベルを5dB毎に選別して、エネルギー的に平均した騒音レベルを求めることにしていたが、これは後の等価騒音レベルの提案に発展し、国際的にも広く受け入れられて使用されるようになった。これらについてはISO R 1996(1971)として発行されている2)。この規格では、A特性音圧レベルによる測定のほか、1kHz以下の低音部は音の感覚曲線にほぼ沿っているが、影響が大きいと考えられる1kHz以上はほぼ−3dB/オクターブとして高周波にウェイトをおいたNoise Rating(NR)曲線を提示し、対象とする騒音を周波数分析した結果と比較することによって、騒音に卓越した成分があるときには、その特定の周波数に注目して対策することも提案している。なお、住宅地、商業地区、工業地区に対する地域補正は我が国の騒音にかかる環境基準設定に際してこの提案が参考にされた。

3.ISOにおける評価騒音レベルの提案

音の大きさのレベルは通常連続した騒音を対象として評価方法が設定されている。しかし、騒音には連続しているときでもある特定の周波数に傑出した成分があるとき、または衝撃的な音を含むときには特別にうるさく感じられる。前者の例としては、かつて金属性の高音を含むジェット騒音が問題になった時、Kryterの提案によってPNdBという新しい尺度が提案され、航空機騒音の評価に使用された。ISOは環境騒音に関する

ISO R 1996(1971)において、A特性音圧レベルに補正を加えて評価騒音レベルとしていたが、後に規格名をISO 1996 (Measurement

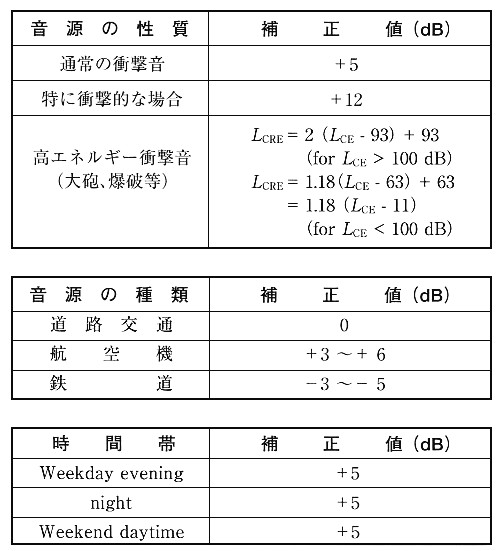

and description of environmental noise)とし、ここでは衝撃音の補正として、同じ観測時間におけるA 特性音圧レベルと時定数35ms.のインパルス騒音計の指示の差を補正とすることを提案したが3)、その後この規格の見直しに当たり、通常の衝撃音に対する補正は+5dBであるが、衝撃性の強い場合には+12dB、発破や大砲発射音のような高エネルギーの衝撃音については、C特性音圧レベルを測定することとし、これらを分類してそれぞれ補正値を定めることにしている4)。また、特異音については、その存在が確認できるときと、明瞭にみとめられるときに分けて補正値を定めたほか、未だ審議中(DIS)4)ではあるが、交通騒音についても道路、鉄道、航空機の音源別に、また時間帯補正も提案にいれている

。交通騒音についての補正値は社会調査等の結果に基づくとし、鉄道騒音は道路騒音に比べて−3〜−6dB、航空機騒音は+3〜+6dBの補正としているが、我が国における社会調査の結果からはこのような明白な違いは観測されておらず、特に在来線鉄道騒音についての反応は道路交通騒音とほぼ同程度である。ISO/DIS

1996 Part1の補正値については、表参照。

|

表 A特性騒音レベルに対する補正値 ISO/DIS 1996

Part1 (2001)

|

|

4.A特性についての問題点

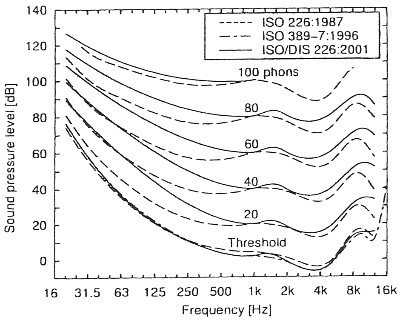

A特性はFletcher−Munsonが提案した音の周波数に関する感覚曲線のうち、40phonに相当するものであるが、Robinson等は1950年代終わり頃、この感覚曲線はイヤホンを使用してこれを自由空間の音に変換していることから、独自に再検討を行って新しいRobinson−Dudsonの曲線として提案した。これはFletcher

等によるものに比べて1kHz以下で感度が上昇していて、500Hz で2〜3dB、250Hzで10dBの相違があり、ISO 226"Equal loudness

Contour"(1987)としても取り上げられている5)。 一方、ドイツのZwickerは、音の大きさについて独特の詳細な計算方法を提案し、これもISO

532(1975)として規格化されていたが6)、Zwicker等は、ISO 226(1987)とISO

531の算出方法に矛盾のあることを指摘していた。最近、東北大学の鈴木陽一教授をプロジェクトリーダーとし、日本、デンマーク、スエーデンの研究グループによって詳細な検討が行われた結果、ISO

226(1987)についてはFletcher−Munsonの曲線にほぼ近い結果に再修正することになり、現在 ISO/DISとして提案されている7)。特に40phonについては1kHz以下250Hz

までは、Fletcher−Munsonの曲線とほぼ一致している。数年前には騒音計の国際規格についての委員会IECにおいてもISO 226(1987)に準じて騒音計のA特性を変更する提案があったが、A特性は永年使用されてきたので影響するところが大きいという理由で見送られていた。提案されているISO

/DIS 226とRobinson−Dudsonの曲線は比較のために図に示してある。

|

|

図 ISO/DIS 226 (2001)

(実線)とRobinson-Dudson(鎖線)の

音の大きさの比較(文献7より) |

5.音源対策としての指標

A特性音圧レベルは、日本では騒音レベルとしているが、騒音計は国際的に"Sound Level Meter"と言われているように、必ずしも騒音の測定だけに使用されるとは限らない。騒音は好ましくない音、必要のない音と定義されていて、騒音計は音声や日常生活に必要な音の測定にも用いられている。騒音計によるA特性音圧レベルは、戦後半世紀にわたって使用され、各種の音の大きさの測定や、騒音に係る環境基準の指標として騒音政策の基本となっているが、音源には使用目的によって多様なものがあり、発生する音は必要で、かつできるだけ心地よい音が要求されることも多い。例えば、緊急の場合のサイレンや、家庭用器具における警報音等は、騒音というより日常必要な音で、前者は遠くまで到達し、かつ音源の近くではできるだけ刺激が少ないことが要求される。 後者は目的によって必要最低限の大きさで、心地よい音であることが望ましい。このように騒音といっても音の大きさだけの問題だけではなく、大きさとともにスペクトル、時間経過の関係も無視できないことがある。音の評価については、難波が指摘するように8)、日常生活においては音の質を問題にすることも多く、これには美的因子、迫力因子、金属性因子があるといい、美的因子にとしては、美しい−きたない、澄んだ−濁った、快い−不快な等があり、迫力因子としては、迫力のある−物足りない、大きい−小さい、金属性因子としては、甲高い−落ち着いた、高い−低い等の感覚があって、音源の使用目的によっては音の質の選択が重要で、個々の音源についての音源対策としては、騒音計によるA特性音圧レベルだけでは評価が難しい場合も多いとしている。また、機械等の騒音については、それを使用する場合によりまたその音に対する既成概念によって判断することもある。例えば、自動車のドアの閉まる音などについては、閉まることの確認としての音は必要で、ただ音色の良し悪しとして高級車のドア音が理想の音という場合もある。総じて機械の音については同類の他種の機械に比べて音が小さいことと快い音が必要な騒音対策の目標で、ある程度の音が必要な場合と必要でない場合もあるが、機械が作動していることを示すための作動音は欠かせないことが多い。いずれにしても今まで使用されてきたA特性音圧レベルを基本として、夫々の状況に則した特有な評価が必要になることと思われる。

6.文献

(1) 守田 栄:騒音レベルと音の大きさに関する統計的研究 日本音響学会誌 17(1)38-43(1961)

(2) ISO R 1996:Assessment of noise with respect of

community annoyance.(1971)

(3) ISO 1996:Description, measurement and assessment

of environmental noise(1982)

Part 1: Basic quantities and assessment procedures.

Part 2: Land Use ISO 226

(4) ISO/DIS 1996:Description, measurement and assessment

of environmental noise(1982)

Part 1: Basic quantities and assessment procedures.

(5) ISO 226:Normal equal loudness contours(1987)

(6) ISO 532:Method for calculating loudness level(1975)

(7) 鈴木陽一,竹島久志:最小可聴値と等ラウドネス曲線 をめぐる最近の話題 日本音響学会58(2)

130-137(2002)

(8) 難波精一郎:音の環境心理学 NEC クリエイティブ (2002)