1996/10 No.54 |

1. 騒音を測るということ | 2. インターノイズ96(リバプール) | 3. 斜入射吸音率試験室 | 4. グラスハーモニカと丼ハーモニカ(?)摺鉦(すりがね)の話 | ||||||

| 6. M.C.Comp.耳かけ形補聴器 HB-82MC | ||||||||||

理 事 難 波 精 一 郎

1.はじめに−マッチングと測定

音は音感覚としての意味と音刺激としての意味の両面をもっている。音を測定するということは、音の物理量の測定と音の感覚量の測定の両方の場合に用いることができる。音の物理量の測定は客観的で信頼でき、音の感覚量の測定は主観的でなんだかいかがわしいというイメージもあろう。確かに感覚そのものが測定できるか否かは論争もあったが、感覚を通して知る対象の属性について測定操作を行うことは、さほど異論はなかろう。そもそも感覚を測定するということは、外界にあって秩序ある法則性をもつ刺激(対象)の物理量と対応づける操作のことであり、そこから精神物理学的測定法が誕生したともいえる。精神物理学ではマッチング操作を基本とする。例えば、2つの音を交互に聞いてその大きさを揃える、あるいは高さを合わせるなどの操作である。

そもそも客観的であるべき物理測定といえども、計測器が発達する前は、標準となる対象と測定対象となる対象とを比較して、測定対象と同じ標準を見つけるマッチング操作によって測定としていたといえる。例えば、色彩の場合などマンセルの標準色票を測定対象である物体の表面にあてて、物体の表面と同じ色を探すことで、対象の色の客観的表示を行っている。ここでは同じか異なるかが判断の基準であり1ビットの情報である。このマッチング操作の信頼性は同じ換作を何度も反復して同じ結果が得られるか否か調べる、測定の妥当性は異なるマッチング操作を行っても同じ結果が得られるか否かを調べる、などの検計を行うことによって、ある誤差の範囲内ではあるが、同じ結果が得られたとの確信を得ることができる。そしてこの誤差が測定目的、例えば日常場面の適用で問題のない小ささであれば、その測定は日常生活において実用性のある測定であるとの評価が得られることになる。

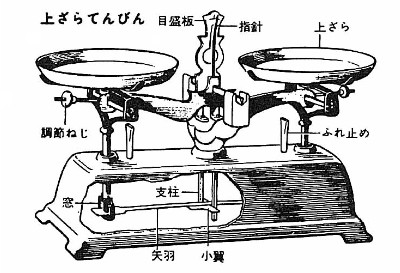

物差しによる長さの測定も秤による重さの測定も、升による体積の測定も、その測定操作はマッチングによっている。理科の実験でなつかしい精密秤(上ざらてんびん)による測定もまさに対象の重さと等しい標準の重さ(錘)をみつけ、天秤が水平になることを目視によって確認する1種のマッチング操作による測定法である。昔、店頭で用いられていた「さおばかり」による重さの測定は、標準となる錘(分銅)は1種類だが測定対象と釣り合う分銅の位置を変えることによって平衡点を見いだす方法で、いわば重さを分銅の位置というアナログ量に1次変換した測定法である。この方法を見い出した天才的発想とこの方法を周囲の人に納得させ普及させた努力には敬意の他ないが、その詳しい経緯は知らない。骨董品に詳しい山下理事長ならばあるいはご存じかもしれない。

さて、このようにマッチングによる測定で大切なのは正確な標準の作成である。度量衡の制度の確立は歴史的には政権の確立のシンボルとして重要であった。昔は標準は人間の体の1部、たとえば腕や脚の長さなど身近なものであったが、現代においては長さの測定はメートル原器との比較であり、重さの測定はキログラム原器とのマッチングである。測定の精度をあげるために真空容器の中での測定やある元素のレーザ光の波長が用いられるなど間接的方法を用いるとしても、究極的には何らかの標準とのマッチングであり、最終結果は(指示計器の値であれ、コンピュータの打ち出したデータであれ)関係者の目視による確認が要求される。この意味でいかなるレベルの測定でもその基礎はマッチングにあるといえよう。

2.音におけるマッチング

音感覚の測定でまず基礎となるのはISO 226として国際標準になっている音の大きさの基準等感曲線であろう。耳の感度が周波数によって異なるので、ある音についてその音と等しい大きさに聞こえると判断された1000Hzの純音の音圧レベルが音の大きさのレベルと定義されている。ここでは1000Hzの純音が標準となるわけである。この場合も測定とは標準となる音の大きさと対象となる音の大きさのとの典型的なマッチング操作である。広い周波数範囲についてよく制御された無歪の正弦波を発生させることは物理的に難しいが、精神物理学的測定法の面からいえば単純な操作である。ただ、1000Hzの純音を常に標準音としていると、標準音と周波数が大きく異なる音、たとえば20Hzの低音を対象とした場合などあまりに質が異なるのでマッチング操作が難しいという問題はある。しかし、大昔のBarkhausenの騒音計では基準音として1000Hzの音をヘッドホンから聞きながら、外部の対象の音(例えば電車の音など)を聞いてラウドネスマッチングを行うという方法で騒音を測定していた。この騒音計とそれによる五十嵐先生の測定結果については山下理事長の音の骨董品の記事に詳しいが、このように異種の音を用いてパイオニアーは結構正確に音の測定を行っていたのである。この場合、確かにラウドネスの測定を行っているのであるから、Barkhausenの騒音計では測定の単位がラウドネス・レベルと同じphonであるのもうなずける。これからも分かるように、マッチングについてはその判断基準が明確だし、異種の音のマッチングといった一見困難な判断でも経験をつめば可能であることが示唆される。

3.比較と程度一方法論の限界

さて、測定の基本がマッチングでこのマッチング操作だけで音感覚の特性について重要な情報が得られることは確かである。しかし、単に同じか否かという1ビットの情報だけでなく、測定ではどれだけ大きいか、あるいは何倍大きいかといった差や比率についての情報が欲しい場合がある。そのためにカテゴリー尺度やME法(magnitude

estimation)が騒音評価の分野で用いられている。一般にカテゴリー尺度を用いて音の大きさを判断するとdB値とカテゴリー尺度の間に直線関係が得らる。次に同じ刺激についてSevensの提唱したME法を用いて判断すると、判断された結果を対数軸に対してプロットした場合、やはり直線関係が得られる。そこで、横軸にカテゴリー判断の結果、縦軸にME法の結果(対数値)をとって刺激をプロットすると両者の間に直線関係がみられ高い相関係数が得られる。すなわち音の大きさについてカテゴリー尺度とME法という異なる方法を用いて測定しても、物理量が増加するにつれて規則的な増加がみられ、大きさが単に等しい、等しくないの同定判断だけではなく、大きさの程度についても量的な規則性があることが分かる。問題は判断に用いた方法によってその量的な規則性が異なるという点である。カテゴリ一尺度では10dB物理量が増加するごとに等差での感覚量の増加、一方、ME法では10dB増加すると等比、すなわち最低の刺激を1とすると10dB毎に2倍、4倍、16倍、32倍………と感覚量は急上昇する。この問題は刺激の強さと感覚量の間にいかなる精神物理学的法則が存在するか、すなわち前者の場合には対数法則、後者の場合にはべき法則が存在することになり、いずれの法則が妥当かについて激しい論争を呼んだ。

しかし、カテゴリー尺度を用いれば対数法則が、ME法を用いればべき法則が得られるので、いずれの陣営も自分の方法を用いている限り、自分の結果が正しいことになり決着がつかない。そこでTorgersonのように、被験者の実験場面に対する適応行動によって得られる法則が異なるとの解釈も生まれる。すなわち外部刺激の増加につれて感覚においても量的増加が確かに生じるが、その増加の程度についてカテゴリー判断を行えば等差の結果が得られるし、ME法を用いれば等比の結論が得られる、これは被験者の実験課題に対する1種の適応行動の結果で、実験者からカテゴリー尺度を用いて等差の判断を求められれば等差の結果が生じるし、ME法では等比の結果が得られるという解釈である。もし被験者の実験場面に対する適応行動というこの説が正しければ、刺激の増加に対して生じる感覚量の増加が本当のところいかなる法則に従うか結局分からないことになる。そこで我々のグループでは被験者にカテゴリー判断もME判断も求めず、刺激がdB尺度上で等間隔で増加する刺激系列を提示し、その増加が等差的か等比的かあるいはそのどちらでもないかの判断を求めた。その結果、刺激が10dBステップで大きく増加すると等比判断が圧倒的に多くなりべき法則が妥当にみえる。一方3dBステップで徐々に増加する場合には等差判断が主流となる。結局、増加の勾配が等比か等差を分けることになり、dB尺度上での等間隔の刺激の配置が常に同じ法則に従わないことになる。

ここで、問題なのはカテゴリー判断もME法も共に方法論(手段)であり、目的そのものではないということである。すなわち、感覚のいかなる側面を測定したいかで、その目的にあった方法を選ぶべきだということである。対象の物体は同じでもその長さを測る時には物差しを用い、重さを測る時には秤を用いるのと同じことである。例えば、ME法で得られる尺度は比率尺度であり、尺度値の加算性が仮定されている。音の大きさの尺度(sone)はME法など比率尺度構成法を用いて構成されている。ISO 532 Bのラウドネス・レベル計算法のように、各臨界帯域毎のラウドネス(sone値)を求め、さらにマスキングを考慮した上で加算し、全体のラウドネスを求める手法では、尺度値(sone値)の加算性が前提となる。このような場合、基礎となるsone値が比率尺度上の値であることが必要である。もしカテゴリー尺度値を用いれば、尺度値の加算はできない(カテゴリー値4と5を足してカテゴリー値9とすることはできない)。一方、騒音の被害の程度を段階づけるにはカテゴリー尺度が適している。ただし、カテゴリー尺度にはカテゴリー数や刺激範囲の相違で尺度値が異なる文脈効果の影響など、種々の反応バイヤスが存在する。

測定法には当然その適用の前提条件があり、その範囲内での適正な適用と解釈の限界を心得ておくべきである。これまでの方法で適用できない課題(目的)が生ずれば、その目的にかなった方法論を開発する必要のあることはいうまでもない。現在、験音の社会調査の標準化を巡って国際的に議論が活発化し始めている。文化の相違を越えて適用可能な評価尺度の新たな構成が望まれる。そのためには単なるカテゴリー尺度ではなく、各カテゴリー段階毎に判断の基準となる騒音影響の程度を明確にし、その基準とのマッチングによって判断を行うなど、いわば判断の基準(標準)に公共性をもたせる工夫が必要ではなかろうか。すなわち、カテゴリー判断の場合も、測定の原点にもどって基準とのマッチング操作を考慮することが必要になるかもしれない。

参考書

S.J.Bolanowski,Jr.and G.A.Gesheider(Eds):

Ratio Scaling of Psychological Magnitude,Lawrence Erlbaum,New Jersey(1991)