1987/1 No.15 |

1. アマゾンで出会った蝉の大合唱のことなど | 2. 古文書「ヘルムホルツ著 音感覚」の発見 | 3. 2-マイクロホン法を用いた低周波数領域における吸音率測定 | 4. 温度補償型加速度ピックアップ材料の開発 | |||

所 長 山 下 充 康

文献、書籍等の図書管理にはどこの研究機関でも苦労させられる課題の一つになっている。昨今の出版物の増加、コピィ機械の普及が益々拍車をかけて図書室や書庫は手狭になる一方である。小林理研においても建設当初にはかなりのゆとりを持って広い書庫設備を造ったつもりであったが、今ではそれも容量的に十分ではなくなりつつある。

日本音響学会誌(第1巻〜)、米国音響学会誌(1929〜)を始め理学関係の各種雑誌類だけでも、その占めるスペースは大変なもので増加の一途をたどることになる。内外にわたる音響、振動関係を中心とした理学の蔵書は幸いにして戦災を免れたので、これらは小林理研が誇るべき財産と言ってよいものとなっているのだが、それだけに書庫は増え続ける書籍のために将来パニックに陥りかねない。

理事長の五十嵐先生もそれをしきりに心配されていたのであろう、時間を見付けては御自身で図書類の整理を少しずつ手掛けられている。書物を捨てる事には誰しも強い抵抗があるが、現在の小林理研の機能にそぐわないものや将来にわたって直接的な関係の有りそうにないもので戦前の雑誌などは思い切って整理してしまおうと言う事になり、例えば生物学や化学などの関係書籍をひとまとめにされていた。

秋も深まったある日、そろそろ夕暮れが近い頃、「化学書の中から面白い書物が出てきたよ。これは君のところで管理しておきなさい。」といかにも古めかしい一冊を書庫の中から持ち出して来られた。革背打ちの、立派な飾り表紙の分厚い書物で、なにやら厳めしくドイツ語の金文字が並んでいる。五十嵐先生が小わきに抱えておられるとその書物がいかにも収まりが良いが、私が持つとチョコレートの箱に見える。何の本だろうかといぶかりながら目を通して驚いた。

| 《ヘルマン・ホン・ヘルムホルツ著 音感覚に関する論文(1862)》

|

|

|

図1 ヘルマン・ヘルムホルツ著「音感覚」(1862)

|

始めはこの本の装丁の豪華さに目を奪われたが、内容を知って極めて貴重な書物であることに唖然とさせられてしまった。大変な書物が発見されたものである。化学書の中にまぎれ込んでいたので、そのまま処分されてしまっていたらと思うとヒヤリとする。

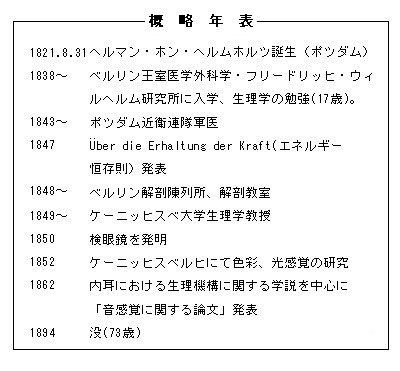

ヘルムホルツが生理学者であったことをここで初めて知らされたのは恥ずかしい限りである。それにしても彼は自然科学者として広範囲に活躍をしていることに驚がくする。1847年には「エネルギー恒存則 Über die Erhaltung der Kraft 」 を理学者仲間と発表し、1850年には検眼鏡の発明、1852年には色彩感覚に関する研究など、1894年に亡くなるまでの間、数々の極めて斬新的な研究成果を残している。ヘルムホルツはキルヒホッフや哲学者カントとの交流もあり、この論文を見ると単なる生理学者ではなく、理学分野の自然科学者としての側面を持った研究者であったことが判る。ヘルムホルツの友人の一人であった数学者のレオ・ケーニヒスベルケルがヘルムホルツ令嬢の協力を得て著した「ヘルムホルツ伝(1902年)」に克明にヘルムホルツの業績が記述されていたので、概略年表に拾い抜きしてみた。

1860年代は「神々のたそがれ」や「ノイシュヴァンシュタイン城」などで有名なルードヴィッヒII世がバヴァリアの王に在位、リヒアルト・ワグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」、「ローエングリン」、「タンホイザー」、「指環」などの作品が次々に発表された時期で、1871年のドイツ統一をひかえて芸術、科学が歴史主義的ロマン主義とナショナリズムとの大きなうねりの中で華開いた時代にあたる。フランスではドガ、セザンヌらの印象派画家が活動し、日本では勝海舟、坂本龍馬らのうごめく幕末。坂下門外の変(1862、文久2年)などの事件に遭遇する時代である。

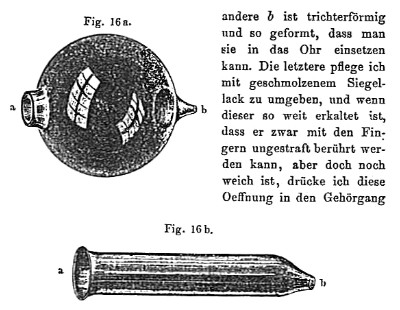

さて貴重なる古文書であるこの書物であるが、音響関係の論文でありながら、音圧レベルの「デシベル」も周波数の「ヘルツ」も登場しない。マイクロホンやラウドスピーカの出現以前の音響学の研究であるからその内容はややもすると陳腐に感じられる部分もあるが、実験のための工夫には大いに敬服させられる。音響放射装置にはサイレン、オルガンパイプ、音叉などが使われ、受音には専ら人間の耳が当てられていた。周波数分析装置として登場するのが有名な「ヘルムホルツの共鳴器」である。

|

|

図2 ガラスで作られた共鳴器

|

いかにも手作りと思われる数々の実験装置が掲載されている中でここに紹介したのは、傑作の一つである。この装置には一昨年、ミュンヘンのドイツ博物館を訪ねたおりにその実物を目にする機会があった。すすけてはいたが、真鍮、エボナイト、べークライト、絹巻線などで作られた、いかにもドイツ的な実験装置の風格が感じられ、強く印象に残っている。電磁石で音叉を駆動し、付属の筒を通して任意の周波数び純音を作り出す装置である。ヘルムホルツは、周波数の異なる8組の装置を作製しE, A, Oなどの母音の合成を試みている。ここでは詳しい内容を省くが、各装置から放射される純音の位相の調整にも面白い工夫が見られる。

論文の中では周波数情報が音階で表記されているのが興味深い。各所に五線紙に書かれた音符が登場し、特に後半で論じられている協和音に関する研究の部分では、読者をしてこの論文があたかも音楽関係の文献であるかのような錯覚を起こさせかねない。

レオ・ケーニヒスベルケルのヘルムホルツ伝では、音響学者としてのヘルムホルツは殆ど紹介されていない。しかし、ヘルムホルツが音楽を通じて「音」に並外れた興味を持っていたことが記されている。「とりわけ友達がたまげたことは、散歩に出る毎に何かしら他人には気の付かない新しい物事を見付ける。例えばサンスウシィの噴水のそばに立って、水が細い線の形に噴き出され、シューシューと又ピチョピチョと音を立てるのを耳にする時、その騒音の中に聴き良い音色や調子があるとヘルムホルツは言う。」と述べられているのはヘルムホルツがポツダム近衛連隊の軍医に在職していた23歳の時期のエピソードである。

偶然に発見された古文書「音感覚」のぺ一ジを繰りながら19世紀中期に活躍した自然科学者ヘルマン・ルードヴィッヒ・フェルディナンド・ヘルムホルツについて愚見を披露させていただいた。まだ十分に読み込み終わっていない段階なので、これから本腰を入れて古いドイツ語をたどって見ようと考えている。